Je publie ici un article sur le PKM que je destinais plutôt à une revue professionnelle. Au final, j’ai décidé de le publier ici sous la forme d’un PDF.

kmpkm1

L’article est également disponible sur archivesic

Auteur/autrice : admin

Thomas Hapke et l’évolution des compétences informationnelles

Thomas Hapke est un bibliothécaire allemand spécialisé dans la formation à l’information. Il exerce ses fonctions à l’Université de Harburg et tient régulièrement un blog sur les compétences informationnelles. Il fait le point sur les divers travaux publiés sur le sujet y compris francophones de temps en temps même s’il n’est pas tout à fait familier de notre langue. Nous avons l’occasion de débattre régulièrement avec lui et le concept de culture de l’information est pour l’instant inconnu en Allemagne mais semble constituer une piste d’intérêt chez lui.

Une attention qu’il répète régulièrement depuis quelque temps :

(…)je me demande si la « promotion de la culture de l’information » en tant que notion d’action, ne s’avère pas plus efficace que le label « promotion des compétences informationnelles» comme thème issu des bibliothèques.

Probablement parce que cela fait écho à sa volonté de redéfinir l’information literacy à l’heure du web 2.0. Son article sur l’évolution des compétences informationnelles en rapport avec le web 2.0 a plus particulièrement retenu notre attention . Nous avons effectué la traduction de son évolution des compétences au sein de l’environnement informationnel actuel.

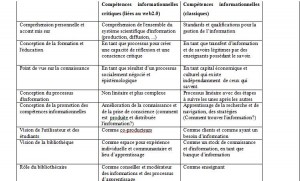

Tableau de l’évolution des compétences selon Thomas Hapke

taille réelle

tableau traduit de l’article : Hapke, Thomas Informationskompetenz 2.0 und das Verschwinden des « Nutzers » [Information literacy 2.0 and the disappearance of the user]. Bibliothek : Forschung und Praxis, 2007, vol. 31, n. 2, pp. 137-149

Le triangle de la didactique de l’information

Comme tout schéma, il est quelque peu réducteur mais il faut prendre conscience qu’il existe évidemment des feedbacks entre les différents axes et actants. Il est possible de se demander également si la psychologie cognitive n’aide pas également à la constitution des savoirs scolaires info-documentaires. C’est le cas de manière indéniable en ce qui concerne les référentiels de compétences et la mise en place de bonnes pratiques, ça l’est sans doute un peu moins au sein de la didactique tout au moins de manière moins réductrice et avec un travail plus construit notamment en ce qui concerne la reconnaissance du besoin d’information.

Le triangle démontre bien également que la didactique n’est pas une simple transposition de savoirs savants en savoirs scolaires et que les trois axes sont à la base d’une construction systémique.

Le triangle de la didactique de l’information d’après Astolfi, Halté et Duplessis

Taille réelle

De la formation des usagers à la didactique de l’information.

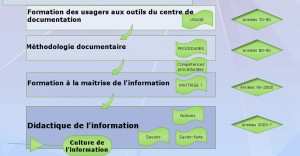

A la suite de notre précédent billet sur la didactique, nous avons schématisé les différentes phases qui nous conduisent aujourd’hui à la mise en place de la didactique.

Je vous livre le schéma ci-dessous avec des explications.

Taille entière

Nous pouvons ainsi distinguer quatre phases qui conduisent jusqu’au « chantier didactique » :

La Formation des usagers aux outils correspond à une vision issue clairement des bibliothèques. Il s’agit de la phase avant le développement de l’information literacy en bibliothèques. En ce qui concerne les CDI, il s’agit d’une phase qui est bien évidemment nettement antérieur à la création du capes de documentation. Il s’agit donc de former aux méthodes bibliographiques essentiellement.

La Méthodologie documentaire constitue une étape supplémentaire marquant le passage à la nécessité d’apprendre des méthodes pour pouvoir rechercher et trouver l’information notamment dans les usuels, type dictionnaire et encyclopédie puis dans les documentaires et via le logiciel documentaire le cas échéant.

La Formation à la maitrise de l’information s’inscrit dans une démarche proche de l’information literacy. Il s’agit de mettre en place des séances d’apprentissage plus évoluées. Les séances d’initiation documentaire en sixième en sont le meilleur exemple même si elles demeurent toujours ancrées dans une perspective méthodologique très souvent faute de temps. C’est encore aujourd’hui l’essentiel de la formation délivrée aux élèves du secondaire avec la formation aux usuels et au logiciel documentaire. S’y rajoute parfois la formation à la recherche d’information sur Internet.

La didactique de l’information est donc plus récente et n’est pas pleinement reconnue institutionnellement. Elle n’apparaît que donc que via l’entremise de professeurs-documentalistes qui souhaitent cesser le bricolage dans les séances pour tenter une transmission plus ambitieuse dans un objectif de culture de l’information.

Quelques éclaircissements sur la didactique de l’information

Le Gr-CDI n’est pas l’antichambre d’indépendantistes de la didactique de l’information.

Contrairement à ce qu’affirme Anne Lehmans, le courant didactique de l’information français ne s’inscrit pas totalement à rebours de la démarche de l’information literacy :

« La didactisation de l’information dans les recherches actuelles sur la culture de l’information,à l’inverse du courant anglo-saxon de l’ »information literacy », tend à la construction d’une discipline légitimante. Cette construction, en contradiction avec les logiques institutionnelles, a des implications sur la professionnalisation des enseignants documentalistes. »

Premièrement pouvons-nous réellement affirmer qu’il y a un modèle international de l’information literacy ? Nous pensons avoir démontré à plusieurs reprises que ce n’est pas le cas et l’uniformité parfois observée vient de la mise en place de modèles souvent issus des Etats-Unis. Les adaptations sont effectivement fréquentes notamment en Asie. Il l existe des dominantes au sein de l’informatin literacy et notamment celles issues du monde économique et celles des bibliothèques. Ces dernières reposent d’ailleurs sur le modèles des référentiels de compétence.

Mais constituent-elles vraiment des réussites totales? Parviennent-elles à une réelle formation à la culture de l’information ?

De la même manière, la position de l’information literacy ne correspond pas toujours à une volonté de leurs acteurs mais des pressions de la réalité institutionnelle. Combien d’acteurs se plaignent de séances trop courtes, voire des one hour, one shot où il faut tenter d’enseigner le maximum de choses à un grand nombre d’étudiants en un minimum de temps. L’information literacy est contrainte d’être extrèmement pragmatique et demeure dès lors dans une logique utilitariste immédiate.

Le courant de l’information literacy est sans cesse en interrogation et beaucoup perçoivent des limites dans les modèles actuels.

Force est de constater lors de nos discussions avec des acteurs de l’information literacy au niveau international que nombreux sont ceux qui reconnaissent les problèmes de reconnaissance institutionnelle ce qui nuit très souvent à la qualité de la formation.

D’autre part, les positions autour de la culture de l’information qui ne sont d’ailleurs pas uniquement françaises commencent à intéresser justement les anglo-saxons et notamment l’équipe de Sheila Webber qui est d’ailleurs dans une démarche davantage légitimisante au niveau disciplinaire que le courant français. Elle préconise avec Bill Johnston la création d’une nouvelle discipline scientifique comme science molle. Les britanniques travaillent plus sur les rapports avec le monde économique à l’instar des Australiens.

Anne Lehmans mentionne également l’existence de logiques inconstitutionnelles. Dès lors de quelles logiques institutionnelles s’agit-il ? Sur ce point, il n’y a pas de tracé défini et les logiques sont justement parfois étranges en ce qui concerne les processus à l’oeuvre, l’agrégation précédant parfois le caractère universitaire. Il n’y a donc pas de logique absolue à suivre. Et encore une fois la démarche est de chercher à faire acquérir un maximum de compétences aux élèves. A condition de comprendre le terme de compétences dans l’idée qu’il s’agit à la fois de savoirs et de savoir-faire.

Pour rappel, les objectifs de la didactique de l’information sont tout au moins assez simples :

– rationaliser les contenus à enseigner autour notamment d’un curriculum pour sortir de l’impression de bricolage qui est ressenti sur le terrain.

– Apporter des solutions pratiques et concrètes aux acteurs du terrain. Il ne s’agit pas de concevoir des séances uniquement magistrales qui consisteraient en l’apprentissage par cœur de notions. Mais au contraire de la construction à partir de projets, de situations problèmes de la construction d’une culture de l’information durable. La démarche didactique s’appuie sur un triangle qui mêle savoirs, acquisition par les élèves et démarche et stratégie pédagogique.

– Démontrer une autonomie des savoirs infodocumentaires dans une démarche progressive nécessitant une évaluation. Cela ne signifie pas que ces savoirs ne puissent pas être utilisés dans une démarche interdisciplinaire. Les deux ne sont donc pas en opposition.

Il reste évidemment des obstacles institutionnels pour la mise en place d’un curriculum réaliste. Mais ce travail ne peut se faire qu’en commun.

Je déplore que je n’ai pu trouver pour l’instant de repreneur pour le projet lilit et circé qui s’inscrivait justement dans cette démarche.

Pour autant, je crois qu’il faut arrêter de remettre en cause les caractères scientifiques de la documentation et des sciences de l’information et de la communication et au contraire s’inscrire dans un héritage qui est aussi celui des techniques de l’information. L’occasion aussi de répéter que la culture technique fait clairement partie de la didactique de l’information tout comme de la culture de l’information.

Cela devient de plus en plus pénible que ces doubles-jeux critiques à l’égard de la didactique de l’information et des entreprises de rationalisation des contenus à enseigner. Il ne s’agit pas d’en faire un carcan.

J’ai le sentiment que quelque part, il y a un fort problème lié à l’idée de prescription. Sans cesse, lorque vous parlez de formation : c’est l’idée de caractère prescriptif qui vous ait reproché en ce qui concerne la culture de l’information. Faut-il y voir une idéologie constructiviste qui rêve de voir l’individu tout apprendre par lui-même ? Une critique et une défiance vis à vis de l’institution ?

Il ne faut pas confondre l’examen et la critique de l’institution en vue de sa réforme ou plutôt de sa re-formation et sa destruction pure et simple.

J’ai l’impression que parfois c’est même l’éducation y compris parentale qui est niée.

Je ne suis pas certain que l’on est pris conscience de l’importance des enjeux et dans ce sens la didactique de l’information n’est pas un gadget. Et tant pis s’il faut passer pour cela pour un prescripteur. Je préfère de loin être dans une démarche à la Stiegler de prendre soin, sans quoi à défaut d’héritage, il ne nous resterait plus qu’un avenir de plus en plus incertain.

Repost : L’éducation doit sortir de la captivité

C’est les vacances, et je n’ai pas le temps de bloguer véritablement. Je donne donc une nouvelle chance aux billets peu lus cette année et qui méritaient peut-être mieux. Voici donc le premier qui mérite cette remise au premier plan:

L’idéal d’une société de surveillance telle que celle que je décris sous le nom d’Arcadie pourrait être la possibilité de contrôler avant l’acte via un système de pré-voyance à la minority report c’est-à-dire sanctionnant avant la réalisation de l’hypothétique acte criminel. Ce fonctionnement pourrait être réalisé soit pas la détection précoce assistée par la génétique, soit par des processus normatifs conduisant à une autodiscipline.

Or l’institution scolaire doit faire face aux mêmes dilemmes et se trouve divisée par une ligne de divergences avec d’un côté les velléités de l’industrie de services et la vision managériale éducative basée principalement sur des critères, compétences, l’imposition de politiques diverses et plus ou moins cohérentes et de l’autre ce qu’on pourrait qualifier de vision pédagogique et éthique. Chacun d’entre nous piochant d’ailleurs de l’un ou l’autre côté.

La première se voudrait réaliste, la seconde idéaliste. Or, il est probable qu’aucune ne parvient véritablement à atteindre ses objectifs, la première confondant la réalité et les chiffres, la seconde en étant incapable de réagir et d’évoluer en partie parce qu’elle repose sur des a priori, des dogmatismes, voire des visions dépassées.

Mais notre propos est de montrer que toutes ces oppositions reposent sur un même principe : celui de la captivité et de la volonté disciplinaire qui en découle. Foucault affirmait :

« Quoi d’étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons. » (Foucault. P.264 Surveiller et punir.Ed. Gallimard)

Si les industries de programme sur lesquelles reposent la télécratie et probablement la culture du pitre a depuis longtemps changé de stratégie en parvenant à gagner d’années en années du temps de captation de l’esprit, qu’en est-il de l’éducation qui repose toujours des systèmes contraignants, inhibants et inefficaces au possible. Que l’on soit plutôt pro méthodes traditionnelles ou pro méthodes pédagogiques, le modèle demeure au final celui de « la petite écolière qui suit les consignes ». Bref, rien n’a véritablement changé entre les cours qui commencent vers 8h du matin et qui se termine vers 17-18h. Que dire si ce n’est que ce système de captivité devient dépassé, débilisant et qu’il est très loin de conduire à l’autonomie prisée dans le socle commun. Il n’est guère étonnant dès lors de voir des élèves réfractaires, d’autres peu motivés et un ensemble d’acteurs dont les enseignants qui au final ne semble guère heureux dans ce système. Les esprits de nos élèves sont souvent ailleurs : leur capacité d’attention ne pouvant tenir un tel rythme de manière optimale. D’autant que les médias sont déjà parvenus à récupérer une grande partie de cette attention en rendant captifs nos élèves de manière mentale et sensorielle. Tel est d’ailleurs le but de l’économie de l’attention dont les velléités se poursuivent sur le web, la téléphonie mobile et tout autre hypomnemata des technologies de contrôle. Or l’Ecole continue de procéder par captivité physique principalement et n’obtient qu’au final un fort rejet psychologique.

Que faut-il donc faire ?

L’Ecole doit procéder d’une autre manière c’est évident sans pour autant faire table rase du passé. Il faut imaginer des processus plus actifs, plus participatifs, co-contructifs, à la fois individualisés mais aussi collaboratifs notamment grâce aux nouvelles technologies. Il ne s’agit pas non plus de tomber dans l’utopie, qui dit suivi individualisé, évoque également la possibilité technique de surveiller plus efficacement le réel travail de l’élève. Les plateformes d’enseignement en ligne sont ainsi très efficaces. Une démarche éthique et d’information des élèves devra donc s’opérer mais elle aura le mérite d’alerter les élèves sur la gestion de leurs traces en dehors de la sphère scolaire où l’éthique sera moindre. C’est pourquoi, je prône plus d’usages pédagogiques des outils informatiques et ce de manière non artificielle comme cela demeure encore trop le cas dans les dispositifs b2I. Pédagogique n’exclut pas non plus le ludique à condition que ce dernier nous permette de faire acquérir de manière plus agréable et efficace ce qui relève du fastidieux et de l’effort indispensable (tables, grammaire, conjugaison, rigueur, etc.)

Il convient de réagir vite avant que les industries de service n’opèrent le glissement vers la captivité virale qui fait de chacun de nous un instrument de la dé-formation collective. Il suffit d’observer les blogs de skyrock.com pour être conscient de l’avancée du phénomène. Le prochain objectif est de transformer les cibles passives en acteur prosélyte, diffuseur viral de la culture du pitre, privé de sa libido et de son individuation.

Les hypomnemata actuels évoluent. Il convient donc qu’ils soient avant tout le socle d’un milieu associé garant d’une individuation psychique et collective, d’une avancée privilégiant l’avancée vers une communauté de savoirs privilégiant la durée face à une société de l’information entropique sans cesse adaptionniste.

Il donc grand temps de réformer ou plutôt de re-former.

La culture plutôt que le culte

Je publie sur le blog est un compte-rendu critique que j’ai effectué pour la revue Argus à la demande de son rédacteur en chef Jean-François Barbe. Il a été publié dans le précédent numéro d’Argus (vol.37.n)2/automne 2008) et vous pourrez m’y retrouver dans le prochain dans un article sur les signets sociaux.

Il s’agit d’une critique du livre d’Andrew Keene.

Le Culte de l’amateur. Comment Internet détruit notre culture, Paris, éd. Scali, 2008.

L’ouvrage d’Andrew Keen « Le culte de l’amateur » s’inscrit dans la lignée de ceux qui voyaient dans les illuminés de Bavière le groupe occulte agissant derrière toutes les révolutions, notamment la Révolution Française. Le Web 2.0 remplace ici la société secrète. Andrew Keen se pose en père moralisateur à l’instar de l’abbé Barruel. Seulement, l’auteur oublie que l’ancien modèle n’est guère plus vertueux.

Le réquisitoire de Keene s’inscrit dans une opposition symétrique aux zélateurs du Web 2.0 qui parlent de révolution ou de nouvel âge. Depuis Tocqueville, nous savons qu’il faut se méfier des ruptures historiques trop faciles. De la même manière, la volonté de Denis Olivennes dans la préface à l’édition française d’inscrire notre système actuel en tant qu’héritage remontant à l’antiquité grecque et que le phénomène Web 2.0 menacerait de détruire, est également un artifice rhétorique inacceptable. Car il n’y pas de complot Web 2.0.

Keen nous alerte néanmoins sur les modèles économiques qu’il va faudra construire, que ce soit depuis « l’économie de l’attention » jusqu’à la « long tail » Ce terme forgé par Chris Anderson désigne le fait que les niches économiques représentent un marché supérieur au marché des meilleures ventes citant l’exemple d’Amazon qui réalise l’essentiel de ses ventes avec des produits qui sont vendus peu de fois. Une réflexion intense devra ainsi se mener, tant les mutations toucheront de nombreux secteurs de l’économie ; en premier lieu ceux de l’information, de la connaissance, de la culture et des loisirs. Nous remarquons que Keen aura réussi, quant à lui, à créer son modèle économique personnel en défendant les secteurs traditionnels de l’économie notamment américaine qui l’ont accueilli partout pour faire des conférences et des interviews dans les médias traditionnelsCrise de l’autorité

La plupart des évolutions décrites ne sont pas totalement nouvelles, le Web 2.0 ne constituant qu’un accélérateur. Nous avons nous mêmes également observé les défauts évidents du web 2.0 (« le côté obscur ») et notamment l’effet d’accroissement de phénomènes sociaux déjà amorcé bien avant la création d’Internet . Il s’agit d’une crise de l’autorité, de plus en plus concurrencée par le phénomène de la popularité. Une telle réflexion se trouvait déjà dans l’ouvrage d’Hannah Arendt sur la crise de la culture. Désormais, la complexité s’accroît tant au niveau social que documentaire où nous sommes confrontés à une « tératogenèse documentaire » car les documents numériques deviennent difficiles à saisir, pouvant être transformés et réutilisés. C’est la redocumentarisation qui est en marche et le « modèle du DJ » devient la norme tant les possibilités de mixage des applications et des données deviennent de plus en plus aisées.

Il est vrai que ces mutations peuvent faire peur et il est souvent tentant de réagir en idéalisant le modèle précédent, pourtant tout autant inégalitaire.

L’autre erreur serait d’instituer des amateurs en leaders, ce qui ne fait que renforcer les arguments de ceux qui tirent profit du Web 2.0. Les internautes ne sont pas les leaders du Web et pas même les fameux « digital natives », terme crée par le consultant Mark Prensky pour qualifier les jeunes générations baignant dans les nouvelles technologies, qui sont d’ailleurs fort rares. Cependant, il se développe une nouvelle classe d’acteurs sur ces réseaux tissant des relations amicales et professionnelles constituant une nouvelle élite que l’on pourrait qualifier de digerati ou d’initiés du numérique.

Culture de l’information

Il nous semble que l’élément important, qu’ignore d’ailleurs Keen, concerne la formation et notamment celles des jeunes générations. Trop souvent, les discours mettant en avant la société de l’information ou la fracture numérique présentent des incitations idéologiques reposant principalement sur la nécessite d’acquisition de matériels informatiques . Cela a pour conséquence l’oubli de la nécessité de former à la culture technique et numérique d’une part, et à la culture informationnelle et communicationnelle d’autre. C’est bien là ou se situe l’enjeu des projets sur les diverses littératies que nous observons actuellement au niveau international. Car derrière l’argument de la sagesse des foules, c’est en fait l’individualisme consumériste qui se développe. Il s’agit désormais de former les nouvelles générations au sens collectif et à l’intérêt général (« participatory culture », selon Henry Jenkins et Howard Rheingold), une mission qui incombe à l’institution et notamment à l’institution scolaire. Une réalisation difficile tant les médias et les industries de services court-circuitent sans cesse cette mission en privant l’individu de tout esprit critique et en le transformant en simple client toujours insatisfait. La culture commune ne devenant qu’une culture du pitre basée sur des séquences vidéos courtes et hilarantes opérant le passage du savoir au « c’est à voir ». C’est tout l’enjeu des nouveaux outils qui se développent à l’heure actuelle, ces hypomnemata comme les qualifie le philosophe Bernard Stiegler. Il s’agit de faire de ces outils des instruments qui vont nous permettre de sortir de la logique de la captivité de l’Ecole pour aller vers une relation entre professeurs et élèves basée sur la confiance. La relation évoluerait vers un suivi plus personnalisé et individualisé de l’élève par l’enseignant ce que permette notamment les plateformes d’enseignements en ligne qui constituent d’excellents prolongements de présentiel.

Finalement la situation finit par se retourner contre les industries de services et de programmes qui ont le plus détruit le lien social, mis à mal les institutions et la culture et transformé l’individu et le citoyen en les privant de leurs savoir-faire, de leur savoir-vivre et de leur savoir-être. En quelque part, tout cela n’est que la cause de ce que Joel de Rosnay nomme la révolte du « pronétariat ». Désormais pour les acteurs de la culture, de l’information et de la formation, il s’agit avant tout de veiller en mettant en valeur les bonnes sources et en re-formant les institutions tout en prenant soin des nouvelles générations.

Une compétition de digital literacy

Je viens seulement de m’apercevoir aujourd’hui qu’à la fin du mois de septembre s’est déroulée la deuxième compétition de digital literacy entre des étudiants de plusieurs universités.

Le concours est organisé par les bibliothèques des universités de l’Indiana avec un prix de 100 euros pour le gagnant qui doit répondre à 50 questions en 30 minutes avec un accès Internet. Le tout semblant se dérouler sous forme de QCM.

Ici sont mesurées des habiletés informationnelles, cognitives et des capacités documentaires.

Est-ce un exemple à suivre pour motiver les plus récalcitrants ?

Je verrai bien un concours entre différentes formations et universités ce qui permettrait également d’effectuer des tests et des mesures qui pourrait bien révèler quelques surprises.

Attention…ils arrivent!

Bonjour les petits clous. Aujourd’hui, il est évident qu’ils ne vont pas tarder à débarquer, qui ça ? Mais les extra-terrestres bien sûr !

Nous notons ce mois-ci dans le super top classement science de Wikio que les plus fortes progressions viennent de blogs qui nous parlent d’Ovnis avec des messages dans ce style à propos des hommes en noir :

« Moi-même, il y a peu de temps encore, je percevais leur présence et leur apparition de la sorte : une clique mystérieuse semi-Humaine, semi-Extraterrestre néfaste et conspiratrice contre notre espéce. Pourquoi le percevais-je ainsi ? parce-que justement, sont contactés par ces êtres, des gens qui ont des choses importantes à dire sur le sujet et qui me paraissent nécessaires d’apprendre au plus grand nombre de personnes possibles. »

Voilà qui démontre un caractère scientifique indiscutable en effet. Pour être sérieux, le sujet des hommes en noir peut être un sujet d’études. Selon moi, il faudrait déjà en faire une analyse au sein de la littérature en commençant par les habits noirs de Paul Féval mais dans ce blog, cela ne semble pas être le cas. Mais la plus forte progression (45 places!) vient d’un blog intitulé : ovnis, les meilleurs preuves. Seulement ce blog semble être en attente d’une mise à jour totale à moins que l’auteur, qui fait certainement des révélations, ait été enlevé peu après la publication du classement…Heureusement, il est consultable dans le cache de Google. Le site semble plus sérieux que le précédent en tout c’est ce qu’affirme son auteur avec cet avertissement : « Ce que vous devez absolument savoir sur les Ovnis, un site très sérieux, les meilleurs documents et preuves » Je n’ai pas examiné la totalité du site mais il y a un fort mélange selon moi de données fortement différentes. Les Ovni existent évidemment puisqu’il s’agit de phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer. Seulement le passage s’effectue rapidemment avec les théories des anciens astronautes et les enlèvements extraterrestres. Tout cela pour dire, qu’il faut certainement renforcer les recherches réellement scientifiques sur ces domaines. A noter que d’autres blogs sur ces sujets sont présents dans le classement, mais j’avoue beaucoup aimer ufocenter et son design illisible et surtout sa publicité pour sa boutique Zlio où se trouve mentionné un ouvrage de la collection Arlequin intitulé « Nuits d’Orient » Souvent les auteurs sont difficiles à identifier, on parvient à trouver quand même des adresses mails. Le dernier cité s’appelle ainsi internaaze, voilà qui explique sans doute tout. Finalement, je crois qu’après un rapide examen de la situation, il faut se rendre à l’évidence : ils sont déjà là, tous plus bizarres les uns que les autres à l’image de ces étranges créatures que j’ai repérées grâce au blog boing boing.

Ce sympathique animal est quant à lui en voie d’extinction.

Finalement après le risque que tout devienne cuturel, nous courons le risque que tout devienne scientifique avec le classement wikio. C’est ainsi qu’en fait l’ensemble des requêtes effectuées sur les moteurs de recherche peuvent être considérées comme des éléments de réflexion démontrant une volonté de s’inscrire dans une démarche hautement scientifique.

Le top des recherches de yahoo nous le confirme d’ailleurs pleinement! Le pire dans ce top yahoo est la présence de Guy Môquet dans l’actualité, lui qui mérite durablement sa présence au sein de l’histoire.

Mais revenons au top wikio. Bref, finalement il me faut interpeller à la suite de Marlène, la caution scientifique de ce classement : Jean Véronis.

Un classement, je n’ai rien contre après tout mais les scientifiques et les bibliothécaires aiment bien les vrais classements avec des catégories et des décisions difficiles à prendre. Mais dans ce classement, je finis par me sentir un peu comme un ornithorynque.

Bon en même temps, j’ai beau critiqué, j’ai encore parler du classement wikio. Finalement Je rejoints également Olivier Ertzscheid et ses commentaires dans le billet de Marlène. Le classement de wikio est plus ouvert que d’autres systèmes basés sur des algorythmes qui sont eux quasi secrets.

Bouillon de cultures..de l’info sur archivesic

Je signale donc la parution sur archivesic de la version preprint de mon intervention au colloque de l’Erté.

résumé :

La culture de l’information est-elle un concept simplement francophone ? Notre propos est de renverser l’habituelle situation qui consiste à s’interroger sur la manière dont il est possible de traduire information literacy. Nous avons donc choisi à l’inverse de s’interroger sur les spécificités du concept de « culture de l’information » et de voir s’il existait des traductions proches dans d’autres langues afin de vérifier si ce concept n’était pas en fait purement français ou tout au moins francophone. Nous avons alors procédé à quelques mesures au sein des bases de données afin de constater si des traces d’un concept proche pouvaient être trouvées. Le terme n’est pas répandu dans toutes les langues mais nous avons rencontré sa présence dans des textes anglophones et hispanisants notamment. Le concept correspond à une vision plus ambitieuse de l’information literacy. Les travaux d’Alan Liu et de la transliteracy permettent d’entrevoir des pistes de développement du concept.

Une collection d’articles du colloque va etre mise progressivement d’ailleurs sur archivesic. Vous pouvez notamment retrouver ce texte qui figurait au sein du même atelier.