Un nouvel extrait issu de l’ouvrage Du Tag au Like, sur des questions qui continuent de m’intéresser particulièrement et qui fait suite au passage précédent.

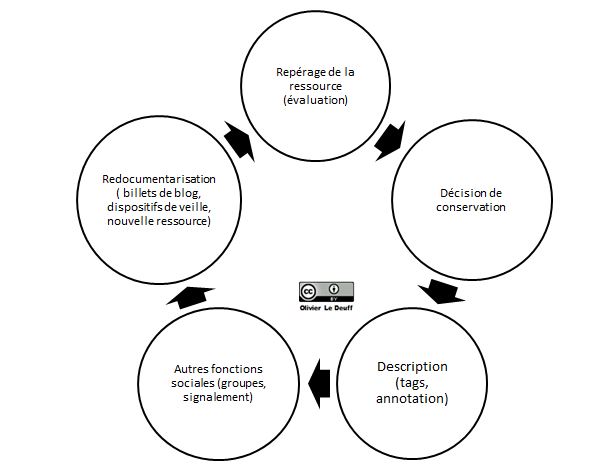

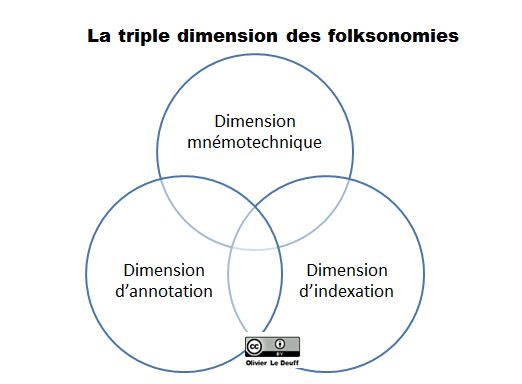

Ce pouvoir sur l’écriture entraine une réflexion sur le rôle de la lecture. L’indexation constitue l’expression d’un élément qui facilite la compréhension et la désignation de la ressource : une légende. Legenda signifie en latin « ce qui doit être lu », la chose à lire. Une chose à lire source de renseignements pour les usagers mais aussi sur les usagers.

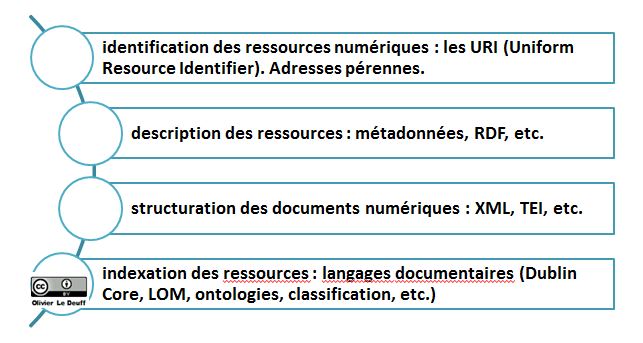

Elle s’avère surtout la chose à relire, tant il s’agit de savoir revenir sur les traces, commentaires, annotations qui ont été laissés auparavant, soit dans un objectif de remémoration, soit pour corriger, effacer ou réorganiser des données. Cependant, cette action est davantage réalisée par les machines que par les humains qui finissent par oublier les traces qui remontent il y a quelques années. La délégation de ses traces et métadonnées à des services tiers devient une dépossession inquiétante, d’autant que de plus en plus de programmes cherchent à conférer du sens à partir de requêtes nominatives. Cette inconscience des métadonnées produites est la source de l’identité passive, qui repose sur l’ensemble des traces que nous laissons de manière involontaire ou dont nous n’avons pas pris la portée future.

Je suis (une) légende

Pour pasticher le célèbre roman de science-fiction de Matheson, l’individu devient petit à petit vampirisé par des dispositifs qui finissent par se servir de lui. Si bien que « je suis une légende » (I am legend) peut être compris comme « je dois être lu » ou « je suis à lire ». Le problème vient du fait que cette lecture est de plus en plus réalisée par les machines. Le héros de Richard Matheson n’a d’autres solutions que de vivre à l’écart et d’éviter de se faire repérer par les nouveaux maîtres du territoire. Cette tentation de l’invisibilité par rapport aux outils du numérique est désormais vaine, tant il est devenu de plus en plus difficile d’échapper désormais à Google et Facebook. L’indexation des individus s’opère donc autant par les institutions officielles que par des entreprises privées qui en savent probablement plus que des services de renseignements institutionnels. Les régulières injonctions gouvernementales à ce que les sociétés de type Google leur délivrent des renseignements témoigne de ce phénomène. La question est donc celle du design (au sens de désignation) des existences.

Récemment, je me suis amusé à décrire la poursuite de ce phénomène dans une nouvelle de science-fiction, où j’imagine des moteurs capables d’indexer l’intégralité du contenu de notre cerveau.[1]

Cette tendance n’est hélas pas totalement nouvelle puisqu’elle a commencé avec les listings de personnes et les méthodes de traitement des individus en fichiers. On peut songer immédiatement au numéro de sécurité sociale, qui est clairement un identifiant numérique de l’individu. La constitution des fichiers de police, les cartes d’identité sont des mécanismes de description des individus selon des critères définis. On est même allé assez loin dans l’indexation fine des personnes, notamment en ce qui concerne les personnes qualifiées de nomades sur le territoire français qui se voyaient attribuer un carnet anthropométrique d’identité en 1912. Ainsi chaque personne considérée comme nomade devait se soumettre à un examen afin que soient indiqués sur le carnet :

« La hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celles de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, les empreintes digitales [des deux mains] et les deux photographies du porteur du carnet ».[2]

L’homme se voit donc ici documenté à l’extrême. On sait jusqu’à quel point, ces méthodes iront jusqu’à transformer l’humain en simple document dont il faut se débarrasser au final. C’est aussi le paradoxe de la désignation qui finit par produire une identité commune à l’ensemble de ceux qui sont rejetés. Déjà, en Grèce, les ostracisés étaient ceux qui voyaient leur nom inscrits sur des tessons d’argile. Voir son nom inscrit, puis son identité décrite peut s’avérer extrêmement dangereux à terme.

Il peut donc être parfois tentant de sortir de l’index.

Index désigne en anglais ce qu’en français on appelle un indice. Un indice qui a une valeur de preuve. Le concept en anglais renvoie aux disciplines du sens, c’est-à-dire la sémiotique et la sémiologie. Si on prend conscience de cette constitution progressive d’un index de nos actions, on perçoit que la moindre impulsion, la moindre concession au like, constitue déjà un indice, une désignation de soi.

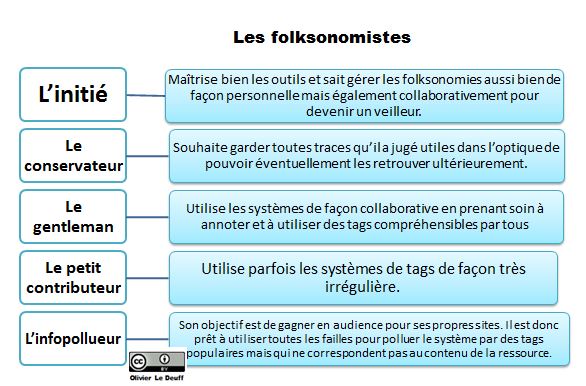

Ce travail de désignation des mots et des choses mais aussi des individus correspond à une volonté de contrôle.

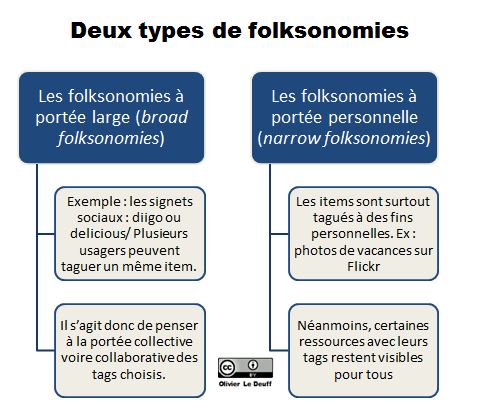

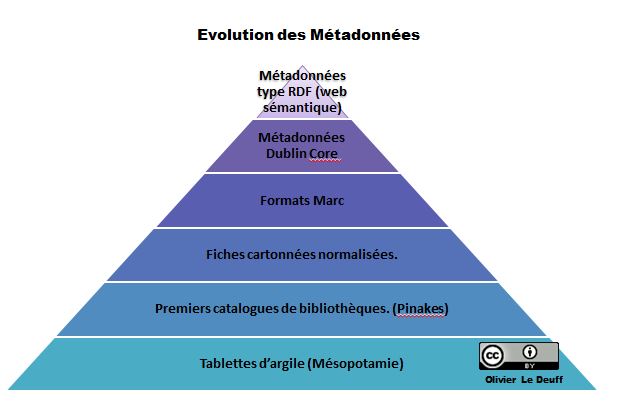

Ces territoires de l’indice et de l’indexation essentiellement professionnels et scientifiques tendent à prendre de l’essor au point d’entrer dans la culture[3].

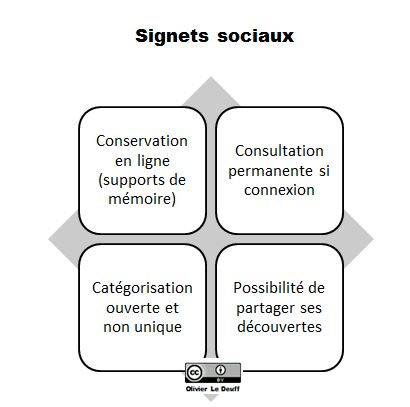

Cette culture de l’indexation reste toutefois essentiellement spontanée, parfois impulsive et peu rationalisée. Les diverses traces laissées au cours de consultation de ressources et de navigation sont des métadonnées.

[1] Olivier Le Deuff. Print brain technology. Publie.net, 2011.

[2] Sur ces questions, lire l’excellent article dans médiapart du 14 juillet 2012 par Emmanuel Filhol. Les «nomades», des citoyens à part depuis un siècle. Disponible sur : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/140712/les-nomades-des-citoyens-part-depuis-un-siecle

[3] Sur ces aspects entre indice et indexation et la construction d’une culture de l’indexation, le lecteur pourra se reporter à cet ouvrage : Indice, index, indexation. Actes du colloque international organisé les 3 et 4 novembre 2005 à l’université Lille III par les laboratoires Cersates et Gérico, coordonné par Ismaïl Timimi et Susan Kovacs. ADBS éd, 2006.