Je commence à dépouiller et à analyser les premiers résultats de l‘enquête menée depuis tout début janvier sur les pratiques de travail et gestion de l’information des travailleurs du savoir. Vous avez été plus de 300 à répondre et je vous en remercie. Je remercie encore plus particulièrement la gente féminine bien plus nombreuse à avoir répondu…

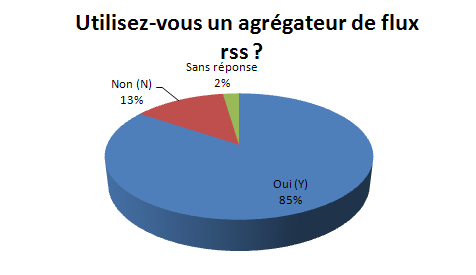

L’utilisation des agrégateurs de flux rss est très majoritaire ce qui en démontre désormais son caractère essentiel.

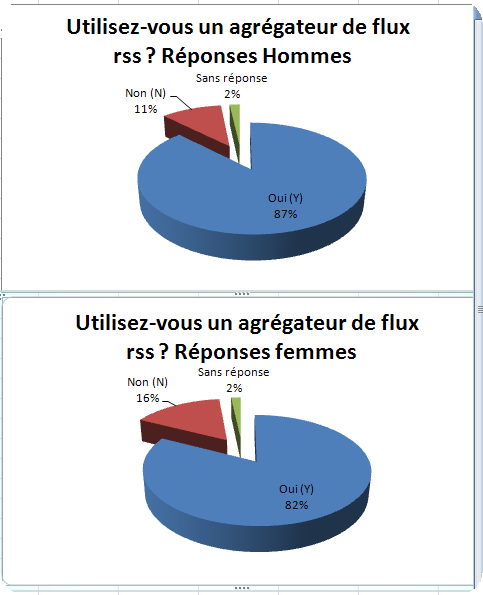

Les hommes semblent utiliser davantage les agrégateurs mais la différence est faible.

Plusieurs réponses étaient possibles pour le choix des agrégateurs ce qui signifient qu’il était possible de mentionner plusieurs outils. Dans mon cas, j’utilise google reader personnellement mais je trouve les univers netvibes très pratiques. Pour rappel, le portail des actus qui peut être utile à tous ceux qui participent notamment à la semaine de la presse.

Une des premières conclusions certes marginale dans mes objectifs initiaux est la mise en avant d’une différence sexuée : les femmes préfèrent netvibes. !

La proportion est quasi inverse chez les hommes qui utilisent d’ailleurs davantage d’alternatives.

Evidemment, vous allez me dire, mais quelle est donc la raison de cette différence. Et bien, je pense avoir quelques idées mais la plus évidente est celle que Netvibes peut séduire davantage de par son côté esthétique.

Evidemment, vous allez me dire, mais quelle est donc la raison de cette différence. Et bien, je pense avoir quelques idées mais la plus évidente est celle que Netvibes peut séduire davantage de par son côté esthétique.

Si vous avez d’autres explications, je suis preneur.

Auteur/autrice : admin

salut les petits clous ! Top des Sciences de l’info

Salut les petits clous!

Bienvenue dans cette nouvelle édition du TOP.

1La feuille

Le cousin Hub reste en tête ce qui ravira ses fans inconditionnelles. Ouvrez grand vos oreilles surtout si vous êtes dur de la feuille. Hubert demeure donc le géant de papier du classement.

2 Bibliobsession 2.0 Silvère tient toujours le haut du pavé en attendant son nouvel album « la cage aux bibliothécaires 3.0 » Le jeune premier nous parle toujours du futur.

3 Technologies du Langage L’ancien leader de tous les classements de science se maintient toutefois en attendant son nouvel opus. Nul doute qu’El Maestro Veronis nous fera encore part des ses confidences linguistiques.

4 affordance.info On l’a connu plus haut. Ses groupies vont devoir lui remonter le moral. Il reste toutefois toujours mobilisé.

Trust – Antisocial

envoyé par lapinarchiste. – Clip, interview et concert.

5 Les Infostratèges Ils sont en train de devenir incontournables et séduisent un large public. Ils démontrent que tout cela est bel et bien en train de devenir vrai.

Spandau Ballet – True

envoyé par trashfan. – Regardez plus de clips, en HD !

6 L’édition éléctronique ouverte Un groupe de gars branchés qui sont en train de renouveler nos pratiques et qui font avancer le débat. De la vraie bombe et pas qu’en cloud computing.

7 :: S.I.Lex :: Comme le dirait sans doute notre Rais à nous : « C’est un truc quand tu l’as lu, t’as l’impression d’être plus intelligent qu’avant mais en croyant avoir tout compris, tu t’aperçois que c’est encore moins clair que tu ne le pensais au départ » Lionel Maurel vous met souvent à l’envers, à l’endroit.

8 Bibliomancienne

Tel le géant Argus, rien ne semble lui échapper. Elle veut monter jusqu’au sommet du classement. Bientôt n°1 ?

9 teXtes

Virginie est une des valeurs sûres du top. Elle envisage le numérique de manière à nous faire serrer le vide dans nos bras.

10 Le guide des égarés. Quant à moi, j’essaie comme je peux de m’y retrouver dans ce classement où j’accumule les places les plus médiocres.

Allez, une petite pub avant de vous laisser consulter la suite du classement tranquillement.

11 Bibliothèques [reloaded] Le bricolo de la bande est aux portes du top Ten. Lully va nous faire entendre la musique même si le Roi Soleil a été remplacé par un nain posteur. Il est celui qui fait fonctionner le bouillon et le nectar, bref un machiniste disponible de jour comme de nuit sur le cargo.

12 Urfirstinfo Une bande de vieux briscards qui savent faire un peu tout, un groupe inclassable auquel on dit qu’on les aime avec au moins deux M!

Dennis Twist – Tu dis que tu l’M

envoyé par val6210. – Regardez la dernière sélection musicale.

13 pintiniblog Il a rejoint le bouillon depuis peu notamment en raison de son efficacité.

14 Actulligence.com C »est déjà un vieux de la veille, qui est allé à la bonne école d’affordance. Il nous envoie tout de même un discours différent de la guerre de l’info, pour lui, la veille, c’est surtout une histoire d’amour…

15 La bibliothèque apprivoisée Lionel Dujol est un gars qui va de l’avant pour faire avancer le monde des bibliothèques.

16 Prospective Livre et Edition Lorenzo nous parle aussi d’avenir et demeure une valeur sûre dans le domaine du livre numérique. Incontestablement, il le reste aussi bien dans le verbe que dans le geste.

17 Blog Lecteurs de la Bibliothèque nationale de France Les lecteurs font entendre leurs voix et il importe de savoir s’ils ont envie de voir leur bibliothèque ouverte en nocturne au moins trois nuits par semaine.

18 Marlène’s corner Que se passe-t-il? Marlène n’est plus dans le TOP ten. Du coup, elle l’a mauvaise et nous promet de partir ailleurs!

19 gallica On ne sait pas vraiment si le groupe pourra faire face aux américains de Google, mais c’est vraiment la french touch.

20 Le blog du Communiquant 2.0 Un petit gars que je ne connais pas. A coup sûr, il veut remiser les vieux au placard. Il nous prévient, on va essayer de le débarquer effectivement.

Classement des Sciences de l’information par Wikio

Voilà désormais, si vous êtes fans, il ne vous reste plus qu’à twitter et référer en masse vos blogs préférés.

Parution d’un numéro sur la mémoire et l’Internet

Je diffuse cette annonce pour ce numéro auquel j’ai contribué.

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un extrait du nouveau numéro de la revue MEI 32 (dec. 2010. Paris L’Harmattan

Prix éditeur : 19 euros )

Mémoires &Internet

Sous la direction de Nicole Pignier & de Michel Lavigne

Le travail de mémoire est-il remis en cause sur l’Internet ?

Cet ouvrage invite à se défaire de l’apparente évidence des discours sur l’Internet pour (ré) interroger les effets des usages de ce méta-médium sur la mémoire humaine. Des chercheurs canadien, belge, italien, français nous font partager leurs réflexions tant sur la production de mémoire individuelle, collective via les supports médiatiques propres à l’Internet que sur le travail de mémorisation possible via ces derniers. Les auteurs, issus de disciplines différentes, bouleversent les a priori sur la question avec des angles d’approche complémentaires.

Ce numéro de MEI s’adresse à tous les spécialistes de la communication mais aussi à tous ceux, particuliers, professionnels, étudiants, qui s ’intéressent aux rapports d’influence que les médias entretiennent avec la mémoire humaine.

We are pleased to send you an exerpt of the new issue of the journal MEI 32

Memories & Internet

Nicole Pignier & Michel Lavigne

Editors

Is the work of memory questioned on the Internet ?

In this work, the reader is encouraged to set aside the visible evidence of speeches that are on the Internet and to question the effects of the use of this meta-medium on the human memory. Canadian, Belgian, Italian and French researchers share with us their thoughts both on the production of individual or collective memory via the media supports specific to the Internet, and on the possible work of memorization via these. The authors question preconceived ideas on the subject and suggest other approaches from a variety of complementary angles stemming from Sciences of Information-Communication, Semiotics, Sociology and Visual Arts. This issue of MEI will interest communication specialists and anyone else – be they students, professionals or private individuals – concerned with how the media relate to and influence human memory.

Nicole Pignier & Michel Lavigne

Voici le Extrait essai MEI n°32qui présente le numéro avec quelques signatures de marque notamment Yves Jeanneret et celle de compères comme Alexandre Coutant.

Mon article s’intitule Quelles mnémotechniques pour l’Internet ?

Cet article est d’ailleurs complémentaire avec un autre qui sera lui axé sur les métadonnées à paraître chez Etudes de communication.

C’est la nouvelle stratégie de publication en feuilletons dans différentes revues, scientométrie oblige.

Circulez

Circulez..

Le projet de circulaire couplé avec la diffusion du Pacifi ne peut qu’interroger voire au final inquiéter une profession en quête de légitimité permanente : les professeurs-documentalistes. Le projet éclaire quelque peu le but réel du pacifi que Pascal Duplessis tente de décortiquer depuis quelques semaines. Vous retrouverez également sur son blog des textes intéressants dans la partie invité en ce qui concerne le pacifi et la circulaire.

Vu que nous sommes sommés de répondre avant le 24 janvier, on va faire de l’écho numérique… la circulaire se nommant « Missions des professeurs documentalistes à l’ère du numérique »

Il ne suffit pas de placer l’expression de culture de l’information dans un texte pour la rendre concrète d’autant plus lorsqu’elle se trouve mise en parallèle avec des expressions contradictoires notamment celle d’ « ère numérique » ou pire celle de « société de l’information ».

Si la première (« ère numérique ») est ridicule, car elle donne l’impression d’un passage d’une ère quasi préhistorique – dans laquelle le prof-doc en était resté à se consacrer au Dieu Dewey et ne parvenait que très rarement à produire une étincelle- à une ère nouvelle … du prof-doc new age dont les qualités ne sont pas celles d’un homo sapiens mais d’un mutant.

La seconde expression est celle de société de l’information. Ce n’est pas faute d’avoir critiqué voire démontrer les présupposés d’une expression qui s’est imposée comme une évidence. La culture de l’information s’oppose même à la société de l’information.

C’est même sa différence principale avec l’information literacy qui repose sur une idéologie qui est celle de l’informationalisme et de la société de l’information. Sur ces aspects, sans vouloir faire d’autopromo, j’en parle longuement dans ma thèse. Alors autant que ce soit utile…

Il est vrai que j’ai émis parfois l’hypothèse que « culture de l’information » pouvait être une traduction possible d’information literacy… seulement et seulement s’il s’agit d’assumer un héritage et de porter de nouvelles ambitions. Sans quoi, il convient de ne pas tenter de traduire information literacy tant le concept affiche ses proximités avec la société de l’information dans ses objectifs d’adaptabilité.

Or, il semble que le pacifi a fait ce choix du rapprochement information literacy/culture de l’information sans pour autant développer une vision plus ambitieuse. En clair, ce n’est pas de la culture de l’information. La meilleure preuve en est que le concept dominant du pacifi demeure… en l’occurrence le fameux besoin d’information…qui est le fondement même des travaux de l’information literacy des années 80.

Le paradigme de la culture de l’information est différent,même s’il ne s’agit pas de figer une définition de la culture de l’information. Il repose davantage sur le besoin de formation. Certes on trouve dans la circulaire encore la fameuse éducation critique, qui est toujours portée comme une évidence, mais dont les moyens pour y parvenir sont indéfinis. La circulaire ne précise guère comment y parvenir et avec quels moyens. C’est ici que l’on comprend que la liberté pédagogique réitérée aux enseignants n’est en fait qu’un « démerdez-vous », que le dynamitage façon puzzle de la formation des enseignants ne vient que confirmer.

Quelque part, le renforcement pédagogique affiché par la circulaire est illusoire : il s’agit surtout d’une évacuation didactique au profit d’une instance de mise en œuvre déléguée. Le professeur-documentaliste devient un maître d’ouvrage délégué (soumis à des injonctions hiérarchiques) tandis que la mise en œuvre concrète est directement exercée par ses collègues enseignants dont les compétences dans le domaine de la culture de l’information sont parfois douteuses.

A l’heure où l’on a de cesse de parler de développement durable, il serait bon de ne pas céder aux impératifs de la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication pour privilégier le développement d’une culture et pas seulement de compétences procédurales.

Mais pour cela, il faudrait changer de politique.

Olivier Le Deuff, professeur-documentaliste et définitivement empêcheur de tourner en rond.

PS :

Vous pouvez signer la pétition de retrait de la circulaire.

Je joints aussi le message paru sur une liste professionnelle :

Pour alimenter le débat et manifester nos désaccords de fond et de forme, sur la dernière mouture de la circulaire de missions des professeurs documentaliste, voici en fichier joint l’analyse critique de ce texte par l’ANDEP (association des professeurs documentalistes de l’enseignement privé).

Nos critiques se portent notamment sur :

– le déni de la didactisation des savoirs info-documentaires,

– le désaveu de toutes les publications universitaires en SIC (GRCDI entre autre),

– la promotion des diverses publications institutionnelles (PACIFI en tête) érigées comme texte officiel,

– les inégalités d’apprentissages dans les établissements scolaires face au credo d’une pédagogie de collaboration.

Qui va légiférer sur la bonne mesure, la validité, les modalités et la mise en œuvre de la formation info-documentaire des élèves si elle est seulement incorporée aux programmes disciplinaires ? Qui va fixer les priorités de collaboration, notamment en dehors des dispositifs interdisciplinaires ou transversaux ? Quels vont être les critères pour asseoir ce parcours de formation ?

Nous trouvons là les limites d’un modèle non-didactisé axé sur une compilation d’usages et pratiques méthodologiques, bien loin d’une réflexion autour d’un véritable curriculum garant de la formation des élèves à la culture informationnelle.

Bonne lecture et bon débat

Pour l’ANDEP

Emmanuelle Mucignat

présidente de l’ANDEP

L’archiviste : le gardien doit sortir de ses buts

Le titre de ce billet joue évidemment sur la métaphore footballistique, ce qui ne manquera pas de faire sourire François Bon qui n’apprécie guère ce jeu de transmission de balle. Mais je trouvais que ça recoupait pleinement mes réflexions et mes intérêts actuels. Je précise d’emblée que Pascal Olmeta ne constitue pas l’exemple de l’archiviste que je souhaite définir aussi.

L’archive a toujours présenté un caractère politique évident en tant qu’instrument de justification historique depuis la preuve d’une lignée noble ou de traces de transactions commerciales et de justificatifs de propriétés jusqu’au développement d’un arsenal de la mémoire servant notamment à justifier la construction d’une identité nationale.

Le projet d’une Maison de l’histoire de France fait peser une menace sur les archives de France à la fois en tant qu’institution qui justement avait fait progressivement fait l’effort d’un passage d’un arsenal de la mémoire à celui de laboratoire de la mémoire. L’inquiétude vient également du fait que la visée politique consiste surtout en une tentative de figer des vérités nationales pour tenter de refonder une identité nationale en perte de vitesse. Clairement, il s’agit d’une erreur politique tant l’idée de nation est déjà celle d’un processus historique qui n’est parvenue à une forme de concrétisation qu’au prix de stratégies qui furent bien souvent celles de la propagande. Ce choix opéré aujourd’hui est probablement lié à un conseiller du prince, dont les références intellectuelles et culturelles semblent ne pas avoir franchi les années 50.

Mais revenons sur l’erreur historique qui est aussi une tragique erreur archivistique. L’archive n’est pas qu’un instrument du passé et ne constitue pas qu’un seul lieu de mémoire.

Jacques Derrida avait parfaitement résumé cet état de fait par une phrase que la plupart des archivistes connaissent bien :

« La question de l’archive n’est pas une question du passé. Ce n’est pas la question d’un concept dont nous disposerions ou ne disposerions pas déjà au sujet du passé, un concept archivable d’archive. C’est une question d’avenir, la question de l’avenir même, la question d’une réponse, d’une promesse et d’une responsabilité pour demain. L’archive, si nous voulons savoir ce que cela aura voulu dire, nous ne le saurons que dans le temps à venir. Peut-être. Non pas demain mais dans les temps à venir, tout à l’heure ou peut-être jamais. » » (Jacques Derrida, Mal d’Archive. Une impression freudienne. Galilée. Paris, 1995, p. 60).

Par conséquent, l’archive nécessite une culture, une culture de la participation. Nous y retrouvons pleinement les éléments de la culture de l’information en tant que culture citoyenne et technique. Ceux qui me connaissent savent que je vais encore revenir sur la question des hypomnemata. Car les archives sont en quelque sorte des rétentions tertiaires, une mémoire externalisée dont les fins ne sont pas toujours utilisées à des fins culturelles et démocratiques. Or, Derrida le précisait également, cette participation à l’archive du citoyen est la base de la démocratie.

« La démocratie effective se mesure toujours à ce critère essentiel : la participation et l’accès à l’archive, à sa constitution et à son interprétation. »

C’est le processus de l’archivation (définie notamment par Derrida puis Stiegler) en tant à la fois que conservation et sauvegarde, mais aussi description sans oublier sa dimension communicationnelle qui fait de l’archivation autant une conservation qu’une conversation.

Cela implique pour l’archiviste qu’il rentre dans une période post-custodienne où il lui faut sortir de ses buts originels qui concernent la sauvegarde et les règles du respect de la provenance et des fonds pour aller faire débuter son action bien plus tôt. Cette question est évidemment celle de la liaison avec le record management car il s’agit de ne pas attendre que l’archive arrive mais d’envisager la potentialité archivistique en amont même de la création du document parfois.

Il lui faut aussi sortir de ses buts car il faut communiquer et valoriser mais surtout comme le dit Derrida faire participer à l’archive, les individus en tant que citoyen. Cela implique une nouvelle culture de l’information.

Cela signifie pour reprendre la métaphore que l’archiviste doit de plus en plus devenir milieu de terrain et notamment le milieu offensif. Et on retrouve à nouveau les positions de l’architecture de l’information et l’idée d’archithécaire, idée un peu trop vite abandonnée à mon goût. Mais peut-être faut-il tenter alors de transférer pour une fois un concept footballistique : celui du milieu (revoilà le medium et la médiation) de terrain qu’on appelle parfois le milieu organisateur.

En voilà un beau métier pour nos lecteurs de crâne de licorne.

Enquête sur les pratiques de travail et de gestion de l’information

L’année 2011 à peine commencée, je vous invite déjà à penser au travail, et aux manières dont vous l’envisager !

Pour cela, rien de mieux qu’un petit questionnaire pour vous interroger sur vos pratiques et usages de gestion de l’information et des outils que vous utilisez dans le cadre de votre travail mais aussi dans votre cadre personnel.

Le questionnaire sert d’appui à plusieurs articles et projets scientifiques que je vais finaliser ou amorcer en 2011.

Le but est de tenter de voir les évolutions dans les méthodes de travail et de gestion des environnements informationnels des « travailleurs du savoir », c’est-à-dire des professions qui utilisent régulièrement des informations, et des outils pour réaliser leurs missions et qui continuent à se former et apprendre. Je m’intéresse plus particulièrement ici aux aspects PKM (personal knowledge management) Sur ces aspects, il convient de lire les travaux de Christophe Deschamps.

Une synthèse de l’enquête sera en ligne sous licence creative commons. Les résultats seront également disponibles pour tout chercheur dans une variété de formats.

Nous avons de plus en plus besoin de lecteurs de crânes de licorne

J’écris peu sur le blog depuis quelques temps. Beaucoup de projets et de travaux monopolisent mon temps et mon attention. Disons ce que ce dernier billet de l’année augure l’esprit et la volonté qui m’animeront en 2011.

On a cru sans doute hâtivement que la fin de l’histoire était survenue lors de la chute du mur de Berlin tant la destinée semblait écrite et le triomphe démocratique semblait inéluctable.

20 ans après, il n’en est rien. Au contraire, la démocratie recule y compris au sein de ses bastions premiers.

Le sens de l’histoire est devenu bien incertain et il est évident que le premier réflexe est de tenter de se retourner vers le passé pour tenter de mieux « prospectiver ». Un sens à construire, une histoire à écrire de manière « poétique » en suivant Réné Char : « le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres ». Hélas il semble que ce soit bien les ténèbres qui nous entourent désormais du fait d’une césure qui s’est produite dans notre rapport à l’espace-temps. Finalement, nous sommes comme le héros de « la fin des temps » de Murakami, quelque peu coupé en deux, contraint d’avoir abandonné une partie de nous dans un passé de plus en plus inaccessible. Seul celui qui est capable de déchiffrer les mémoires contenues dans les crânes des licornes et seul celui qui sait trouver du sens et le chemin parmi les données (et notamment les Big Data) parvient à relier les deux mondes : l’archiviste ou le bibliothécaire qui n’est pas seulement un gardien.

En effet, l’archive semble la mieux à même de pouvoir répondre à notre situation en nous permettant de nous situer dans les méandres de nos destinées. Cette archive, c’est celle que décrit Michel Foucault :

- « Mais l’archive, c’est aussi ce qui fait que toutes les choses dites ne s’amassent pas indéfiniment dans une multitude amorphe, ne s’inscrivent pas non plus dans une linéarité sans rupture, et ne disparaissent pas au seul hasard d’accidents externes, mais qu’elles se groupent en figures distinctes, se composent les unes avec les autres selon des rapports multiples, se maintiennent ou s’estompent selon des régularités spécifiques »

- (Foucault, L’archéologie du savoir, 1969 p.170)

Mais nous ne distinguons plus nécessairement l’archive ou le document porteur d’une importance historique. Les crânes de licorne évoqués par Murakami sont également une belle métaphore de nos documents produits par des outils ou programmes désormais obsolètes.

On croyait que le numérique nous apporterait un accès facilité à la connaissance, il n’en est rien. La littératie se complexifie au contraire et l’illusion de la transparence dissimule délégations techniques et intellectuelles. Cela signifie qu’il est grand temps de développer une culture de l’information et une translittératie qui soit réellement durable, faite de savoirs et de savoir-faire qui puissent être réinvestis sans cesse sans quoi l’archéologie de nos savoirs est grandement menacé et sa futurologie celle décrite par Lévi-Strauss.

Par conséquent, un simple esprit « culture informationnelle » ajoutée à la marge ne saurait répondre à cette mission. La construction de learning center n’y suffira pas non plus car il ne s’agit pas de confondre le bâtiment avec l’institution. Le chantier est bien celui de la culture des esprits, une construction hautement plus ambitieuse et plus difficile. J’appelais dans ma thèse en 2009 à une reformation de la culture de l’information. En appelant à la reconstitution de l’Ecole à partir de la skholé, cette capacité d’attention qui est la base de notre capacité à comprendre, à reformuler et à écrire, je souhaitais démontrer que les compétences et savoirs exigés ne pouvaient se contenter de simples injonctions politiques et encore moins économiques. Au contraire, la culture de l’information ne doit opérer en parallèle de la prétendue société de l’information ce que tend trop souvent à faire les théoriciens de l’information literacy. Cette culture dont nous avons besoin, c’est celle qui permet l’accès à la majorité de l’entendement au sens Kantien. Cette culture demande un effort, une capacité de résistance qui permet de trouver la sortie hors de la minorité de l’entendement. Hélas, les mineurs sont de plus en nombreux, enfermés dans des cavernes qui les déforment et les privent des Lumières et se contentant de d’inter-médiaires comme directeurs de conscience. C’est donc autant d’un humanisme numérique que des Lumières numériques dont nous avons besoin.

Pour cela, il nous faut aussi sortir des évidences et des discours qui les accompagnent. Nous avons besoin de plus en plus de savants, « savant » au sens de celui qui sait lire et écrire parmi cette diversité médiatique convergente.

Nous avons de plus en plus besoin de lecteurs de crânes de licorne.

Top Sciences de l’info de Wikio

Salut les petits clous ! Wikio a encore frappé!

J’ai déjà discuté à plusieurs reprises de l’opportunité ou non de tels classements comme le top wikio. Je l’ai déjà critiqué, mais je répète que si cela peut faire avancer de nouvelles métries, je suis preneur.

J’avais plusieurs fois fait la remarque de la forte présence voire de la sur-représentation des sciences de l’information dans le classement sciences de wikio. Ce dernier a donc décidé de distinguer la thématique des sciences de l’information.

On pourra encore débattre sur ce qui relève des sciences de l’information et noter le fait que wikio fasse le choix de séparer sciences de l’information et sciences de la communication. Cela ne va pas faire plaisir à notre CNU.

Voilà donc je vous livre le classement avec ces nouvelles règles de mesure et démesure orchestrées par El Maestro Véronis

Je ne sais pas si ce choix est opportun de nous isoler car désormais notre secte pardon section apparaît au grand jour. Silvère se retrouve premier, désigné comme agitateur de la secte. Il devra donc payer son coup jusqu’à la fin de l’année à toutes les réunions auxquelles il va participer et notamment à la prochaine réunion du jury du capes de doc.

Les 12 premiers du classement s’engagent également à réaliser le calendrier 2011 des sciences de l’info où ils devront poser tels les dieux de l’info. Silvère fera la couverture et le mois de janvier avec pour habit son seul chapeau, Hubert posera avec une unique feuille, l’occasion de donner enfin un sens au nom de son blog. Jean Véronis posera avec son premier mac, Olivier Ertzscheid sera assis sur les derniers rapports ministériels en tentant via son ipad de créer en fin un cours en ligne sur moodle. Je vous laisse imaginer les autres. Quant à moi, je n’ai pas encore décidé mais je me vois bien avec un arrosoir en train de cultiver l’information…

Les admiratrices de Daniel Bourrion seront déçues car il ne figure pas dans ce classement. En effet, en grand adepte de l’immatériel, il aurait posé sans aucun accessoire…

Library 2.0 and culture of information in Evora (Portugal)

I spent nice days in Portugal in Evora with the « portuguese library 2.0 gang »

I got the pleasure to speak in a nice place and a wonderfull library.

I send a particular thanks to Paulo Leitão : my « guide for the perplexed » in Portugal

More pictures here.

Wikipédia comme source unique ?

Tous les postes du CDI sur une même page en même temps. J’en rêvais, mes élèves l’ont fait.

Il est vrai que la thématique s’y prêtait : une recherche documentaire sur la pile volta. La page de wikipédia rassemble la totalité des éléments qui intéressaient les élèves qui devaient reproduire le schéma de la pile.

Quelques dictionnaires auraient pu rivaliser à condition d’en avoir en nombre suffisant.

Il y a bien la page universalis mais qui n’est accessible en totalité que par abonnement.

Wikipédia concentrait tous les éléments.

La preuve en image : (merci lanschool, logiciel qui vaut une fortune mais qui me rend encore plus plénipotent au cdi)

La prochaine fois qu’une recherche du même type se produira…je bidouillerai un peu wikipédia, histoire de voir si les élèves remarqueront une anomalie.