Mes activités de blogging se font plus rares. Je n’ai guère le temps de développer des réflexions longues car elles s’opèrent de plus en plus ailleurs sur des formats plus longs. Le blog ou carnet de recherche s’inscrit dans une logique de teaser, d’alerte, de digest, de brouillon de réflexion. Il n’est pas une fin en soi car il appartient à un écosystème beaucoup plus vaste. Ce billet amorcé ne dérogera pas à la règle, en constituant une projection qui mérite de plus amples développements, mais qui ne doit sa source qu’à une envie d’écrire et de concrétiser un maelstrom d’idées fugaces.

Evidemment, il y a cet étrange manque de temps perpétuel qui ne cesse de croître au fur et à mesure des dynamiques de projet (c’est le plus stimulant), mais aussi en fonction des impératifs administratifs et pédagogiques (la joie de faire des emplois du temps et autres évènements réguliers à l’IUT qui vous empêchent de déconnecter vraiment de votre lieu de travail).

Je crois d’ailleurs que l’erreur est de croire que ce sont les objets numériques qui sont les seuls coupables de notre relation à un travail qu’il devient difficile de déconnecter. C’est bien l’esprit qui ne peut plus faire autrement au point qu’une idée ou qu’un élément important peut surgir à tout moment, y compris en plein sommeil. Cela peut produire une forme d’épuisement et de limitation quand l’esprit n’est plus qu’un instrument d’une logique organisationnelle et institutionnelle. Alors, il convient d’aérer la machine avec d’autres velléités.

On peut certes s’éloigner du dispositif, une partie de votre cerveau travaille en arrière-plan au point de vous faire songer à tout élément clef à ne pas oublier, ce qui suppose au minimum que vous le mettiez dans la longue To Do list, tonneau des danaïdes, ou bien bien que vous tentiez de le réaliser dans la foulée.

Le paradoxe de cette stimulation permanente, qui est d’ailleurs une forme accompagnant la transattention que j’évoque ici et dont je parle également dans cet entretien, est que même si vous pensez être en train de déconnecter en lisant un bon roman… il n’est pas rare que l’envie de noter et d’annoter vous vienne et que vous continuez de tisser des liens avec d’autres activités. Le web ne fait que mettre en avant cette activité réticulaire. Il n’est qu’un révélateur de notre envie de lier.

L’hyperstimulation dopée à la transattention devient une capacité de réaction réfléchie qui consiste à tisser des liens, à collecter, à faire des relations enrichies. Le spider ou le bot, c’est nous, ce n’est pas celui de Google qui n’est qu’une puce qui saute de liens en liens sans que ces liens soient clairement qualifiés, mais davantage quantifiés. Voilà pourquoi j’avais évoqué l’idée d’être des ichnologues de filagrammes numériques.

On ne cesse de vouloir porter nos espoirs sur d’hypothétiques intelligences artificielles et algorithmes miraculeux. Mais tout cela est vain sans une expansion de l’esprit humain qui puisse s’exprimer et donc rêver aux possibles mais aussi à l’improbable. Je rejoins Stiegler (dans son ouvrage la société automatique) en ce qui concerne l’importance du rêve et le fait que l’idée de pouvoir quelque part indexer nos activités cérébrales (on s’approche de la dystopie de Print Brain technology) ne peut que constituer un appauvrissement du rêve :

Et, en effet, un article de Science décrivait en mai 2013 sous le titre « Neural Decoding of Visual Imagery During Sleep » une technologie de traçabilité des rêves, qui repose là encore sur un machine-learning prédictif dont il y a tout lieu de penser qu’il vide le rêve de ce qui constitue son pouvoir même : ce qui est prédictible d’un rêve dans de telles conditions (si cela l’est en effet) ne peut être que ce qui en constitue l’étoffe automatique.

Or, ce en quoi consiste le rêve, ce par quoi il peut nourrir la projection à venir d’une quelconque consistance par où ce rêve pourrait œuvrer, c’est-à-dire penser, c’est précisément ce qui en est non seulement imprédictible, mais tout à fait improbable, et en cela rigoureusement le fruit d’une désautomatisation – dont le nom est aussi, en grec, épokhè.

Méditer sans traces devient évanescent, disait Mallarmé, montrant ainsi que sans transformation documentaire, il n’y a rien de vraiment probant. Pour autant, il faut accepter pleinement cette évanescence, ce terreau de l’homme aux mille visages, cette fiction potentielle et quantique qui est celle de nos désirs, du moteur de nos vies. Il faut donc plaider pour le maintien de cette évanescence sous peine d’opérer une réduction de nos vies intérieures et de produire une documentalité sans intention, c’est-à-dire la mise à jour et sous forme de traces et de données de notre intime sous peine de placer notre désir de vivre et de réfléchir en détention. Car l’intentionnalité doit être exprimée, elle ne peut être envisagée par probabilité, sous peine de commettre une forme de viol spirituel. Le probable n’est pas le probant. C’est pourquoi une des pistes d’échappatoire est aussi celle du hors-sujet.

Or, c’est bien cette mise en suspension de l’épokhè qu’il s’agit de défendre, notre faculté de jugement mais aussi notre folie qui est justement la source de notre capacité à raisonner. (à suivre …)

Data sprint ThatCamp Paris 2015

J’ai passé un bon moment au ThatCamp Paris, 2015 #tcp2015. La dynamique était présente et quelque peu renouvelée. On a moins twitté, mais on a quand même bien bossé.

Par conséquent, la manifestation s’est accompagnée d’une forme d’hackathon ou de datasprint avec d’ailleurs un atelier dédié où nous avons surtout passé pas mal de temps à faire de la curation de données collaborativement. Aurélien Berra était là en maître d’orchestre durant l’atelier. Antoine Courtin avait déjà amorcé le travail de curation, notamment parce qu’insidieusement je lui en avais soufflé l’idée.

Il restait plus qu’à opérer les analyses qui portaient principalement sur les thatcamps eux-mêmes, avec d’un côté les publications autour de thatcamp.org et de l’autre les données issues des thatcamps francophones.

Frédéric Clavert, l’instigateur du datasprint, nous offre un billet qui récapitule les réalisations. Le billet est en work in progress. Au menu, vous retrouverez quelques statistiques et visualisations d’el maestro des spaghetti de la visualisation, le sieur Martin Granjean et un travail réalisé avec Iramuteq de Frédéric Clavert. J’évoque Iramuteq, car je vais sans doute pas mal en parler durant les prochains mois…

De mon côté, dans le sprint de l’évènement, j’ai tenté d’illustrer quelques points saillants qui m’ont intéressé. Esthétiquement, c’est pas top, ça n’a pas la saveur d’une visualisation cuisinée par Martin Granjean, mais plutôt celle d’un plat aussitôt servi après la commande façon Bouillon Chartier.

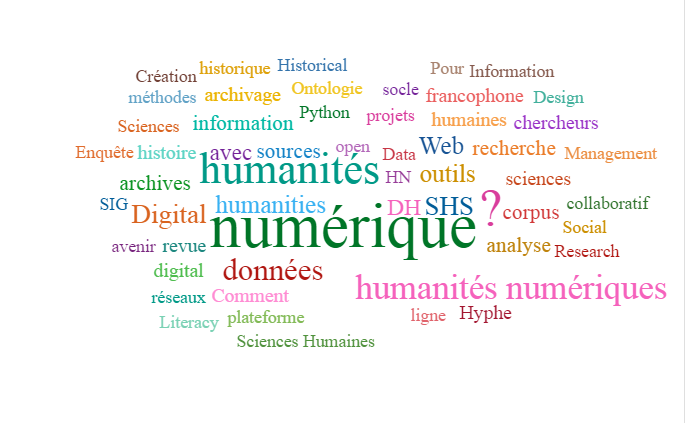

Tout d’abord, les termes et concepts les plus fréquemment utilisés dans les ateliers des ThatCamp francophones. J’ai utilisé TXM et ensuite Manyeyes. Il y a quelques imperfections du fait que le ThatCamp de Lausanne comportait quelques ateliers en anglais.

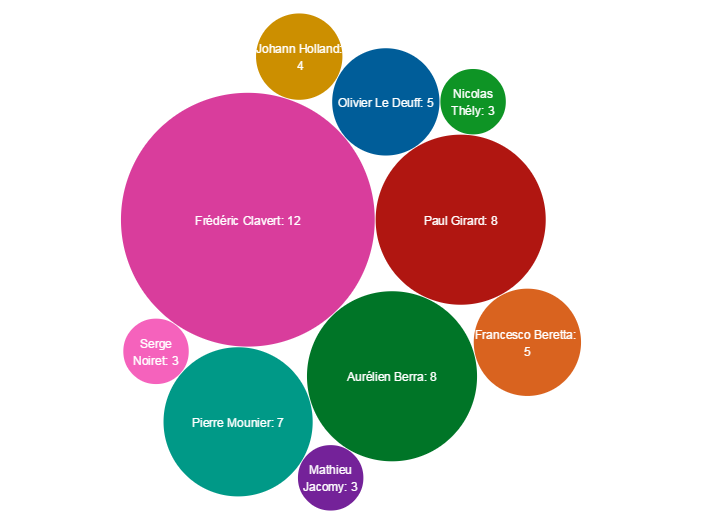

Autre point important, j’ai cherché à distinguer les personnes les plus investies dans l’animation des ThatCamp francophones. Le résultat montre en effet qu’un petit groupe d’activiste est davantage investi. On déplorera en effet qu’il s’agit exclusivement de la gent masculine, ce qui démontre que désormais la communauté devra mieux veiller à développer une parité effective. A noter quand même; la dynamique remarquable impulsée par Frédéric Clavert, qu’on ne remerciera jamais assez d’être un animateur et influenceur du domaine. Une influence que devrait confirmer les cartographies des liens entre animateurs d’ateliers. De quoi, se demander si on ne va pas lui offrir un offrir un t-shirt » Je ne suis pas payé pour penser mais je te fais des ateliers ThatCamp gratos »

Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Il reste pas mal de points encore à étudier, d’autant qu’il s’agit désormais d’analyser une histoire collective en marche, histoire que j’estime toutefois bien plus longue qu’on ne le pense.

Ecrit et mémoire

lecteur. Écrire était convoquer et associer des textes que l’on portait en soi, à condition d’avoir su les classer et de savoir les retrouver. Aux XVIe et XVII siècles, le recours direct aux livres imprimés, qui sont comme des prothèses mémorielles, a permis d’autres pratiques, mais il n’a pas fait disparaître pour autant le lien premier noué entre les mnémotechniques et la composition des textes. » (Roger Chartier, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, Folio Histoire, 2015 p. 267)

Enquête sur les seniors et le numérique

Devenir hors-sujet

Je crois qu’une des pistes pour échapper aux mécanismes de surveillance généralisée, consiste à penser le hors-sujet comme un nouvel hors-là (une relecture du Horla s’impose d’ailleurs…)

Plusieurs idées ont jailli à la suite de la venue de Jean-Max Noyer à Bordeaux pour une après-midi de réflexion. Parmi les nombreuses discussions qui nous ont occupées figurent celles de la possible disparition du sujet. Cette individuation assez essentielle paraît être quelque peu mise à mal et on se demande ce qu’il va en advenir dans nos activités de plus en plus numérisées. Nous voilà donc à nouveau placés dans une déconstruction du sujet, seulement elle paraît bien différente de celle de Spinoza à moins de ne considérer que Google ou Facebook soient des formes divines.

Finalement, dans la piste des écritures de soi que j’ai plusieurs fois exposées, se pose la question de la possibilité d’échapper par moment à cette construction ou plutôt d’y semer la zizanie en produisant une multiplicité de soi, tant les espaces numériques nous permettent d’envisager une variété d’autres soi, comme si on pouvait tabuler nos diverses identités, et ce en même temps comme le disait Yann Leroux. On peut ainsi en même temps user de différentes identités ou pseudos, mais également tout en gardant le même identifiant, réaliser des activités opposées comme écouter de la musique débile (je pratique beaucoup) et écrire un document très sérieux qui sera synchronisé ensuite sur le drive. Comment mettre en relation ces deux activités ? Les lectures industrielles peuvent-elles percevoir le lien, l’énergie qui mêle l’un à l’autre ?

Voilà qui pourrait perturber les relations d’équivalence entre profils qui sont le degré le plus simple du web sémantique qu’ont tenté de développer les sites dans la lignée web 2.0 en incitant ainsi à une reconnaissance de l’autorité, c’est-à-dire la logique de l’identification non ambigüe d’un auteur pour lui rattacher ses œuvres. Évidemment, celle logique déclinée actuellement consiste à rapporter une production à un auteur quelconque depuis les commentaires, les réactions sur les réseaux sociaux et même les messageries. L’étape suivante étant le fait de pouvoir considérer que nous sommes bien la même personne qui possède tel compte sur facebook, tel compte sur twitter, etc. Généralement, on évite de rattacher ces comptes aux réseaux où on utilise une identité alternative sur certains forums spécialisés ou réseaux sociaux. Il n’empêche que parfois certains font l’erreur d’utiliser la même adresse mail sur tous ces différents profils ce qui fait que le mail devient le chaînon manquant qui relie toutes les identités éparpillées. Évidemment, il est aussi associé à nos comptes une série de métadonnées, type cookies ou adresse I.P qui permet d’identifier des relations potentielles. Généralement, les réseaux sociaux comme Facebook vont d’ailleurs vous suggérer un ami qui se sera connecté sur facebook lorsqu’il était chez vous en train d’utiliser votre wi-fi. Cela signifie aussi parfois qu’il est possible d’émettre des prédictions quant à de potentielles doubles identités.

Finalement, la question de la construction du sujet n’échappe pas non plus à un côté double, tel celui du pharmakon tant le fait d’être reconnu comme un individu avec une identité propre est effectivement un marqueur important, puisqu’il s’agit de la reconnaissance d’une différence et qu’on ne peut être réduit à des marqueurs physiques ou ethniques, du moins en théorie. Mais cette reconnaissance passe par des logiques de fichage qui permettent d’obtenir des droits (vote, prestations sociales, etc.) mais qui font de nous de potentiels assujettis. Il reste à savoir si par moment notre construction en tant que sujet ne souffre pas d’une série d’assujettissement à la fois par l’Etat (ce que montre bien les travaux de Foucault), mais aussi par les grands leaders du web qui semblent nous offrir un grand nombre de prestations, mais qui font de nous également leurs sujets…

Finalement, l’essentiel se déroule probablement dans les interstices entre nos différentes identités et actions, ces espaces insaisissables où s’opère la transsubjectivité (encore du trans !). Certes, il est possible de cartographier nos entités diverses en les mettant en relation, mais cela ne préjuge en rien d’une capacité d’interprétation. Il demeure quelque chose d’insaisissable aux lectures industrielles. Quelque part, ce sont nos parts de déraison et d’incohérence qui sont les meilleures formes des miettes de nos libertés en constituant la manifestation d’une volonté d’être dé-sujetti.

Le hors-sujet paraissant être finalement le meilleur échappatoire à l’arbitraire et à la surveillance généralisée.

Un treizième mois pour les enseignants-chercheurs !

La nouvelle est arrivée comme une dizaine d’exocets atterrissant sur le pont d’un vieux cargot rouillé ou d’un vieux gréement vermoulu. Mais ce n’est plus qu’une question d’heures. Le projet de renouvellement de l’enseignement et de la recherche prévoit notamment le paiement d’un treizième mois pour tous les enseignants-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs, et ce à partir de la rentrée prochaine (en plus des éventuelles primes).

Cette décision intervient après le constat que les enseignants-chercheurs parvenaient en fait à réaliser au moins un mois supplémentaire de travail pendant l’année. Un exploit qu’il fallait gratifier au nom du travailler plus pour gagner plus. Même si le leitmotiv était différent pour des questions politiques : on préfère arguer que l’on souhaite récompenser l’investissement au service du collectif, du besoin des étudiants et de la participation à une communauté de savoirs. En tout cas, nul doute qu’avec ce projet, le thon est donné par le gouvernement. Ce projet a été imaginé par Geneviève Fioraso et ce de longue date, elle qui a du hélas quitté ses fonctions alors qu’elle avait su si bien entendre les doléances de la communauté en tant que poisson-pilote d’une recherche basée sur l’excellence et surtout la convivialité sans la moindre anguille-sous-roche. Qu’elle en soit remerciée, et nulle doute que les enseigneurs-chercheurs sauront lui reconnaître ce cadeau d’adieu ainsi qu’à Anchois Hollande, qui a voulu prendre une décision symbolique.

Le treizième mois est un véritable treizième mois, plafonné toutefois à 3000 euros net maximum pour ne pas mettre en péril les finances publiques. Mais cet effort louable marque la prise de conscience qu’être à la fois, enseignant, responsable de formation, chercheur et responsable de projet méritait un petit coup de pouce afin qu’il y ait davantage de bonheur et d’allégresse à travailler tous les week-ends. Finies donc les jérémiades et autres plaintes du dimanche soir contre des lieus noirs de la recherche, désormais c’est avec l’impression d’avoir retrouvé une certaine légitimité que nous continuerons à faire notre travail et à déposer des projets de recherche pas souvent acceptés, mais nous resterons muets comme des carpes en cas d’échec. Car ce n’est pas pour l’argent qu’il faut saluer cette décision, mais c’est surtout pour la prise de conscience du temps de travail et d’investissement personnel réalisé au nom de l’intérêt général et j’oserai dire du bien commun. D’ailleurs, le collectif Saumon La Recherche a salué la nouvelle avec un enthousiasme digne d’un pécheur à la ligne remontant enfin un beau specimen après des heures de disette.

Comme la science française se porte bien, cela vient couronner la récente mise en place des nanofishs ces petits poissons qui viennent détruire les éléments polluants de nos rivières et océans. Avec un peu de chance, c’est devant des plages propres et des mers superbes que nous aurons la chance, nous enseignants-chercheurs, de pouvoir passer un quatorzième mois dans l’année, entièrement consacré aux vacances.

On va vraiment se sentir comme des poissons dans l’eau ! Personnellement, ça m’a donné envie de remettre le turbot !

QCM de culture numérique et de culture web.

Je mets à disposition ce petit qcm… à destination initialement de mes étudiants d’Information numérique dans les organisations. Ceux de l’année dernière s’en souviennent encore… ce fut un drame, une hécatombe. Mais je ne suis pas certain que vous serez meilleurs !

En attendant une version augmentée, voici de quoi vous tester en cliquant sur le lien ci-dessous :

culturenumérique

Le qcm est bien sûr librement réutilisable !

Mais qui osera se vanter de son score ?

« Analgésie de l’anachorète face aux affres médiatiques » : une expérience de référencement avec mes étudiants en Infonum

Durant mon cours sur le référencement avec mes étudiants de deuxième année de DUT INFONUM à Bordeaux, j’ai décidé de lancer un défi dans le cadre de leur évaluation en mettant en place une stratégie pour classer leur production numérique le mieux possible à partir d’une requête où il n’y aurait aucun résultat notable sur google. Ils pouvaient réaliser ce travail seul ou par deux.

J’ai choisi la requête volontairement absconse « analgésie de l’anachorète face aux affres médiatiques« . Une partie de l’évaluation portait sur le classement vis à vis de la requête, les mieux classés prenant le maximum de points. De quoi nourrir les ardeurs et les tentatives les plus viles pour se placer en tête. Peu sont parvenus à faire perdre des points à leur camarade malgré quelques tentatives de duplicate content ou de liens pourris placés depuis les zones de commentaires de la pornosphère.

Les étudiants disposaient d’un peu plus d’un mois pour parvenir à se hisser au plus haut. Ils sont allés cherchés du lien un peu partout, parfois de façon maladroite. Peu ont songé à créer des alliances car cela aurait pu avoir un impact assez fort d’opérer des liens croisés. La logique de concurrence a fonctionné à plein régime d’autant que j’avais annoncé que les mieux classés prendraient le maximum de points et les recalés des premières pages se contenteraient des miettes.

L’exercice est intéressant car il oblige à mieux saisir l’intérêt du référencement dans une formation en information-communication, car le domaine allie justement des stratégies informationnelles et communicationnelles. Certains ont fait le choix de prendre en dérision le sujet en produisant des pages ou des vidéos volontairement décalées. Une option qui a souvent fonctionné, mais qui aurait eu bien du mal à conserver une pertinence si le projet s’était déroulé sur plusieurs mois. Le référencement nécessite souvent des ajustements et une attention quasi quotidienne, mais la clef de la réussite repose souvent sur une construction durable pour assurer un maximum de pérennité. Le cadre de l’exercice s’y prêtait moins. L’objectif était de prendre en compte le prétendu « référencement naturel »… qui ne l’est pas du tout… qu’est-ce qui est vraiment naturel d’ailleurs. Par conséquent, ils n’avaient pas à acheter de liens sponsorisés, par contre toutes les autres stratégies étaient autorisées, notamment l’achat de nom de domaine.

Le bilan est intéressant car il a obligé les étudiants à produire du contenu et une stratégie qui met en perspective ce qu’ils avaient appris dans leur formation. Du stress également du fait d’une logique de performance qui en a motivé certains qui n’ont pu résister à l’envie de gagner. Le jeu et la performance constituant souvent des sources de motivation. Les plus présents sur les réseaux sociaux ont su jouer de cette avantage pour générer de la visite et des liens éventuels.

Mais cela a aussi fini par perdre Google face à ce nouvel afflux de données sur une requête étrange, créant une sorte d’infopollution informationnelle du fait des messages sur les réseaux sociaux et les contenus souvent bidonnés des productions numériques.

Pourtant, cette requête n’est pas si idiote… L’analgésie renvoie à une absence de douleur, qui est proche de l’ataraxie, et ce n’est pas une sinécure justement que de rechercher cette absence de troubles pour un anachorète, cet ermite qui se retire pour mieux prier et accéder à des états supérieurs sans être dérangé. Ici était précisé que l’objectif était de s’échapper de la surabondance de l’information provenant des médias, ces terribles affres, qui nuisent à l’épanouissement de l’âme. Finalement, le défi a produit davantage d’affres que de réflexions spirituelles, et peu de production ont exploité ce filon qui était pourtant le seul durable, celui d’un nouveau positionnement face à l’ultraconnexion.

Sans doute, le site suivant y répond le mieux :

http://analgesiedelanachoretefaceauxaffresmediatiques.fr/

Mais très vite, les étudiants ont compris que la vidéo youtube possédait un pouvoir de référencement colossal… J’avais volontairement évité de leur dire trop officiellement en évoquant non pas un site web à classer mais une production numérique avec du contenu, ce qui excluait la prise en compte des tweets dans le classement, mais ce qui les encourageait à les utiliser pour améliorer le référencement de leur production. Du coup, d’étranges vidéos caracolent dans les premiers résultats.

D’autres ont choisi des sites plus classiques sous wordpress avec des titres tellement proches que google a moyennement apprécié. Certains ont choisi l’effet viral et humoristique du tumblr :

http://analgesieanachoreteaffresmedias.tumblr.com/

En tout cas, le référencement est tout sauf analgésique… et l’anachorète n’a qu’une seule envie… c’est d’être non-indexée mais c’est encore une autre histoire.

La transattention

L’attention est souvent en perte de vitesse dans les observations notamment du fait d’une dispersion de l’attention sur différents médias et sur une obligation de mobilisation éphémère et de circonstance en fonction des interactions. Cependant, cette sous-attention parfois qualifiée d’hyperattention notamment par Katherine Hayles, ou plutôt d’attention de surface n’est peut-être pas le seul phénomène qui résulte de l’interruption ambiante et des sollicitations tous azimuts.

En effet, certains chercheurs et notamment certaines d’ailleurs n’hésitent pas à considérer qu’elles sont en fait dans un état d’attention optimisée, une sur-attention qui leur permet à tout moment de réagir au moindre stimulus intellectuel intéressant et opportun. Cette surattention leur permet de capter et de relier la moindre information pertinente du fait d’un état d’éveil permanent, mais elle favorise aussi la détection des opportunités de recherche.

Cela présuppose que face à une attention de tous les instants de plus en plus dispersée, il demeure des processus attentionnels durables, des capacités d’éveil multiples qui sont en fait les ressorts de l’intelligence et les bases de l’interprétation et de l’analyse, une capacité qui permet de rapporter l’instantané à quelque chose de plus durable.

J’ose ici exposer une théorie discutable, je pense que cette capacité de réaction est clairement une capacité d’éveil, mais il s’agit aussi d’une potentialité quasi onirique tant elle est proche de situation de rêve éveillé. Je prends également le risque d’affirmer que c’est ici dans ce cadre que se joue la question spirituelle, question essentielle rappelée par Valéry et négligée par la démocratie et plus particulièrement par la laïcité. J’y reviendrai sans doute cette année sur le blog.

Par conséquent, tout n’est pas nécessairement négatif dans cette économie attentionnelle, ce que nous dit justement Yves Citton dans son dernier ouvrage :

« Non, l’hyper-attention alimentée par l’accélération numérique n’est pas inéluctablement vouée à saper les bases de nos capacités de concentration profonde. Mais oui, quelque chose de majeur est en train de se reconfigurer, dans lequel la distribution de l’attention joue déjà un rôle hégémonique. C’est bien d’un retournement qu’il convient de faire l’hypothèse : ce qui était un épiphénomène – prêter collectivement attention à ceci plutôt qu’à cela – est en passe de restructurer fondamentalement la façon dont nous (re) produisons matériellement nos existences. L’attention est bien la ressource cruciale de notre époque. »

Ainsi l’attention n’est pas qu’un territoire qui intéresse le marketing et ceux qui se désolent de cette perte d’attention qui nous rendrait plus stupides. C’est une histoire bien plus longue et qui intéresse d’autres disciplines comme le montre Citton, notamment les disciplines de l’art et du spectacle qui se sont interrogées très tôt sur l’art de l’attention ou de la distraction.

L’attention est souvent d’ailleurs étudiée sous un échelon individuel pour traiter les troubles de l’attention et proposer des solutions. Mais ces observations sont souvent stéréotypées et limitées, car l’attention se joue aussi parfois à l’intérieur, même s’il apparaît effectivement opportun d’observer les réactions du corps. Or le problème est celui d’un capitalisme attentionnel ou mental dont l’objectif est l’utilisation maximale des captations d’attention de tous pour susciter des désirs de consommation régulièrement renouvelés. Chez Stiegler, l’économie libidinale produit une forme de court-circuit qui vise l’individu consommateur à satisfaire un besoin. Si Yves Citton évoque une écologie de l’attention, c’est bien pour répondre à cette logique de l’instantané pour promouvoir une attention plus durable. Et c’est bien là, l’enjeu tant au niveau individuel que collectif. Au niveau collectif, l’attention est d’ailleurs proche de la veille.

Cette surattention, que je préfère nommer transattention, car elle se mobilise en différentes circonstances et supports, j’ai l’impression de la vivre au quotidien et depuis fort longtemps. J’ai simplement le sentiment que cette capacité ne cesse en fait de croître au fur et à mesure des années.

Comment dès lors ne pas percevoir cette transattention alors que je dispose de deux écrans d’ordinateurs différents d’allumés sur deux machines différentes, dédiées à des tâches différentes. Une machine est orientée travail classique et recherche d’information avec plusieurs onglets d’ouverts — même si je me soigne grâce à Onetab sur google Chrome — au moins cinq fichiers de traitement de texte sont ouverts qui sont les travaux sur lesquels je travaille en ce moment (avec notamment cet article de blog, deux articles en préparation et un document à corriger émanant d’une étudiante). A cela s’ajoute, trois ouvrages numériques ouverts dans Calibre, achetés sur Amazon, mais dé-drmisés, ainsi que trois documents powerpoint ouverts qui rassemblent les futures interventions à préparer. Sur l’autre machine que j’utilise moins il faut bien l’avouer, se trouve des recherches plus orientées loisirs et un seul traitement de texte est ouvert : celui de mon roman qui n’avance pas, faute de temps principalement, mais qui doit quelque part attendre son heure, car je suis capable une fois déconnecté du web de produire quasi 100 pages en 15 jours lorsque je suis vraiment en vacances loin des sollicitations diverses. Sans cette transattention, jamais je n’aurais été capable de publier en un peu de plus de quatre ans, quatre ouvrages, plus d’une dizaine d’articles et de faire tout un tas d’autres choses alors que je perçois fréquemment les dispersions d’attention notamment liées à tout ce qu’il y a à découvrir d’intéressant sur les espaces numériques, que ce soit des éléments hautement stimulants intellectuellement voire complètement futiles. Il est donc probable que ce qui semble parfois être des pertes de temps ne le soit pas totalement… Cette transattention réside dans le fait de pouvoir mobiliser au sein de notre cerveau, de notre esprit plusieurs champs d’analyse possible qui peuvent fonctionner tantôt séparément, tantôt de façon croisée.

La transattention, c’est cet état qui permet de se remobiliser une tâche en peu de temps, car on ne l’a pas totalement abandonné. Cela marche évidemment plus facilement pour des tâches superficielles, il faudra plus de temps pour des tâches plus intellectuelles. Ce qui explique le fait que certains chercheurs se plaignent de ne pas réussir à trouver du temps pour écrire, car il leur faut en fait plusieurs heures pour se remettre pleinement dans leur travail de réflexion. En ce qui me concerne, la pire perte de temps réside dans le fait que je dois penser sans cesse à des éléments plutôt d’ordre administratif au niveau de l’iut et que nécessairement mes capacités cognitives s’en trouvent diminuées pour d’autres questions. Inévitablement, cette transattention est fatigante et réclame des temps de repos.

Sans doute aussi, repose-t-elle sur une organisation de l’esprit qu’il faudrait encore repenser en lien avec l’ensemble de l’écosystème de nos outils qui sont là pour augmenter notre intelligence.

Je m’arrête là. J’ai assez abusé jusque-là de votre attention.

série « retour vers le futur de 1985 » : E03 Such a shame !

Pas de meilleur titre q pour faire écho à la situation à la tête de la recherche. J’avais commencé la série en évoquant le fait qu’il allait falloir que les chercheurs se transforment en Ghostbusters pour dénoncer les manœuvres de notre ministre. Et bien, je crois que les dernières révélation de Mediapart viennent à point nommé pour illustrer ce billet vintage.

Bref quel sacré numéro ! Voir le message que lui adresse tous les chercheurs dans la pub suivante :

La voilà à nouveau sous les feux de la rampe à l’instar de la chanson fotonovella d’Ivan dont on pourra remarquer que le bruit de l’appareil photo se rapproche fortement du claquement de mains du chanteur qui anticipe ainsi la future transformation digitale qui fait voler les papiers…

Voilà pour ce billet fort court qui illustre une situation qui dure depuis trop longtemps. Par conséquent, vous avez mérité de voir ce film incontournable, pour vous qui êtes de vrais ou faux des futurs ou anciens diplômés du dernier rang ! Le film est de 1982, mais je l’avais vu je pense autour de 1985 (Merci Canal +!) Le film m’a d’ailleurs souvent inspiré… notamment quand il a fallu créer un site web officieux bien meilleur que l’officiel pour le mettre en page d’accueil de la bibliothèque de l’IPAG de Rennes. Et oui, c’était moi !