Nous voilà de retour pour le second épisode de notre série décalée. J’avais consacré un épisode hors série à Cabu, et je reprends le fil de façon plus détendue aujourd’hui.

Il y a trente ans, la première place du TOP 50 allait voir en février l’arrivée à la première place d’un tube finalement de saison, car il pleut beaucoup, il fait froid et on a besoin d’un peu de soleil dans nos vies : and when the rain begins to fall avec Jermaine Jackson et Pia Zadora, un clip sous forme de duels à moto, où rétrospectivement on trouve que les méchants font drôlement sympas. En janvier et février 85, la période était très froide et la neige assez fréquente si je me souviens bien.

Côté français, Peter et Stone n’ont besoin de rien, tandis que Téléphone rêve d’un autre monde… ce qui finalement ne change pas trop pour nous actuellement.

A noter qu’on venait de fêter quelques semaines auparavant, l’anniversaire de Jacky… qui se retrouvait symboliquement en prison.

L’ambiance était à la rigolade, on ignore encore que plusieurs changements vont se produire dans les années suivantes. La question sociale est déjà là bien évidemment et Apostrophes consacre un sujet entre les relations entre l’argent et le pouvoir. Rien n’a changé, si ce n’est que c’est pire désormais et Bernard Pivot semble débuter son émission en se demandant si la question continuerait à se poser quelques années plus tard.

Plus inquiétant est le sketch de l’ombre joué par Francis Perrin qui prend davantage de sens, si on songe que cette ombre pourrait être celle de notre présence numérique et que les policiers décrits dans le sketch, ceux qui sont du côté du nombre, ressemblent fortement à ceux qui veulent traquer nos moindres faits et gestes, faisant de nous de permanents suspects potentiels.

Je finis par une note plus positive avec une chanson emblématique de l’époque, car elle retraduit pas mal d’effets de mode également. Un style 80 à tous niveaux, celle d’une époque déguisée comme un arc-en-ciel, comme la petite lady qui est devenue grande aujourd’hui. Vivien Savage était 23ème du top 50 le 10 février 1985, mais on a bien conservé cette chanson tatouée dans nos cœurs depuis :

On notera à nouveau la métaphore de l’enfermement dans le clip… Comme quoi, la tendance semble comme pressentir de futures libérations à venir après le développement des radios libres. Pour nous, sous couvert de libertés d’expressions, on a le sentiment que c’est bien sa privation qui est en marche. Alors si notre petite lady est cette liberté, ne la laissons pas partir avec un légionnaire en perm….

La documentation dans le numérique est parue !

Suite de l’actualité chargée avec la parution d’un nouvel ouvrage : la documentation dans le numérique chez les Presses de l’Enssib. A quelques mois près, j’aurais été bien capable de mettre digital à la place de numérique, mais ce sera une affaire à suivre prochainement. Je remercie toute l’équipe de l’Enssib pour cette publication notamment Thierry Ermakoff et toutes celles et ceux qui ont participé à la relecture, aux corrections et à la mise en page de l’ouvrage.

L’introduction est en ligne. Pas mal d’aspects théoriques et pratiques qui se mêlent. Des thématiques qui me tiennent également à cœur.

L’ouvrage est de couleur verte, couleur de l’espoir par excellence. Il n’y a pas que du texte, il y a également quelques schémas et illustrations dont beaucoup sont sous licence CC… ce qui signifie que vous pouvez les réutiliser comme bon vous semble. J’ai retenu ici la leçon de mon précédent ouvrage du Tag au like où plusieurs lecteurs me l’avaient demandé.

Je signale que je présenterai l’ouvrage au mois de mai à l’Enssib, le mercredi 12 . Au menu également séance de dédicaces et bisous, enfin tout ce que vous voudrez ou presque ! Les professeurs-documentalistes et aspirants professeurs-documentalistes sont donc particulièrement bienvenus.

Voici le sommaire détaillé du contenu de l’ouvrage :

Chapitre I.

La documentation :

un héritage à développer

- L’héritage théorique et idéologique : une culture de l’accès et un processus de rationalisation

- Les trois dimensions du mot document

- La documentation et la naissance d’une culture de l’information

- L’héritage technique : la documentation dans l’histoire des outils de traitement de l’information

- Une documentation encore d’actualité

- La relation à l’informatique et au numérique

- Y a-t-il une menace numérique pour la documentation ?

- Une culture numérique à adopter

- L’exemple des métadonnées et de leur évolution comme symbole de l’évolution actuelle au sein du numérique

- Quelles collections à l’heure du numérique ?

Chapitre II.

Les permanences documentaires

- La permanence du texte

- L’hypertexte et ses liens avec la documentation

- Le maintien de compétences documentaires classiques

- Traitement de l’information, veille et curation

- La curation : des techniques et méthodes clairement documentaires

- Le portail type Netvibes : un outil documentaire à faire évoluer

- Traitement de l’image, de la vidéo : des besoins documentaires

Chapitre III.

L’information comme nouveau paradigme ?

- Des problèmes définitionnels

- Le cas de la société de l’information

- L’information sous les deux faisceaux des Lumières

- L’influence de la théorie de l’information de Shannon et Weaver

Chapitre IV.

Appréhender le web

- Retour sur le web 2.0

- Les usagers au service des usagers ?

- Des modèles basés sur la popularité

- Le cas des folksonomies

- Le cas de la bibliothèque 2.0

- Outils ou modélisations ?

Chapitre V.

Des espaces numériques en évolution constante

- Web documentaire et le document face au numérique

- Légendes et commentaires : vers quels savoirs ?

- Qu’est-ce qu’une bibliothèque numérique, au juste ?

- Quelles logiques classificatoires et quelle sémantique des données ?

- Web sémantique et web de données : quel rôle pour la documentation ?

- Les ontologies

Chapitre VI.

Faciliter l’accès à l’information et à la connaissance

- Quels services et quelles missions ?

- La question de l’accès à l’information. Un accès intellectuel autant que physique

- La question de la médiation

- et de la médiation numérique

- Médiation, désintermédiarisation et milieux associés

Chapitre VII.

Usages et Usagers

- Le mythe de l’autonomie

- Que sont les usages ?

- Quand usage ne signifie pas culture

- Une grande diversité d’usagers

- L’usager acteur ou l’idéal du web 2.0

- Le non-usager

- Le cas des jeunes générations et des publics adolescents

Chapitre VIII .

Formation et culture de l’information

- Six enjeux dans un contexte

- de convergence

- Un changement de paradigme

- La piste de la translittératie

- Évaluer l’information

Chapitre IX

Un contexte technique et des dispositifs à appréhender

- Un contexte technique et des dispositifs à appréhender

- Architecture de l’information, des données et de la connaissance

- La question du cloud computing et les enjeux économiques

- Se situer dans le Vu, lu, Su ?

- Numérique et numérisation

Conclusion. Une évolution à penser et à construire

Du coup, mon nouveau né a rejoint la petite famille de mes précédentes publications.

Série « retour vers le futur 1985 » : hommage à Cabu

En commençant une série de billet eighties, je ne pensais pas que pour 2015, il me faudrait accepter qu’une partie de mon enfance serait flinguée en milieu de semaine. Impossible pour les personnes de ma génération de ne pas connaître et apprécier Cabu bien évidemment. De même pour Wolinski dont je lisais les facéties dans le nouvel obs de mon père. Du coup, forcément, j’ai l’impression qu’on m’a retiré d’un coup des parcelles de moi-même la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi lundi soir, je m’étais mis à songer à des évènements de ce type. Cela m’arrive parfois la veille d’un drame sans que je ne parvienne sur le moment à comprendre pourquoi je me mets à songer à tel aspect dans la mesure où c’est souvent le post-drame que je ressens, et pas le drame lui-même. Bon, je ne vais me prétendre Madame Soleil, mais j’avais envie de l’écrire moi qui ai l’habitude d’agir plutôt rationnellement. Mais revenons à Cabu à qui je veux rendre hommage, et en même temps me souvenir du gamin que j’étais en 1985.

Du coup, je songe bien évidemment au générique de Récré A2 dessiné par Cabu.

On s’identifiait parfaitement au personnage qui met les adultes au placard pour regarder son émission préférée. On y voit d’ailleurs le père de famille, incarnation du beauf par excellence. Cabu sortira d’ailleurs en 1985, roti de beauf, la suite de son premier album dédié à ces specimens qui peuvent devenir violents. Le beauf dessiné par Cabu d’ailleurs était pour moi l’incarnation de la méchanceté.

En 1985, tous les enfants connaissent Cabu. Il rentrera d’ailleurs cette année-là dans le Larousse. L’enfant que j’étais en 1985, le pleure aujourd’hui. Quand j’ai vu son nom s’afficher sur la une du Monde, j’ai senti tout d’un coup qu’en 2015 quelqu’un était venu pour tenter de me voler quelque chose que j’aimais tellement dans les années 80. Mais on ne pourra pas tuer les gamins qu’on était en 1985. Tuer Cabu ne nous privera jamais de son héritage qu’il nous a patiemment légué. Je suis comme d’autres un enfant de l’esprit de Cabu et je souhaite continuer à l’être tel que je l’étais en 1985, une période où ma tendance à blaguer commençait à s’affirmer.

Evidemment en 1985, il y a bien sûr le fameux vive les vacances de Dorothée, une nouvelle fois illustrée par Cabu. Vive l’insouciance, clamait-elle. Une insouciance qu’on a bien du mal à retrouver. Cabu incarnait d’ailleurs parfaitement cette insouciance en affichant un calme communicatif. Un apaisement qui était salutaire pour les gamins qu’on était et qui s’accompagnait de cette capacité à se moquer de soi-même et des autres. La caricature de Dorothée avec son long nez donnera naissance ensuite à la chanson de Corbier dont on était tous fans à l’époque.

Cabu, dans la culture d’un gamin des années 80, c’était important car on était capable de reconnaître le moindre de ses dessins en quelques secondes. On ne connaissait pas nécessairement foule d’artistes ou de dessinateurs, mais Cabu oui assurément. Pas besoin de savoir lire d’ailleurs pour comprendre ce qu’il voulait dire.

Alors si 1985 doit encore nous éclairer en 2015, c’est assurément en se souvenant de ce qu’on était à l’époque de Cabu, des gamins qui pensaient que le monde de demain serait meilleur. Désormais, c’est à nous de faire qu’il le soit vraiment.

Serie « retour vers le futur de 1985 ». E01 : salut les petits clous !

Pas envie de faire des vœux ou des prédictions en cette rentrée. Rien de mieux alors que de retourner vers le passé pour imaginer l’avenir et mieux comprendre le présent. Je vais donc inaugurer une série rétro 85 sur le blog cette année. Le blog a 15 ans alors autant remonter encore 15 avant ses débuts ! Rassurez-vous, ce ne sera pas en mode c’était mieux avant ! D’autant que rien n’a changé, il y a toujours Drucker à la télé !

Au menu de la musique, des films, de la littérature et tout un tas de choses fort différentes et assurément kitsch !

Je viens de voir le film Prédestination, et la perspective d’un voyage dans le temps m’enchante pas mal. Depuis que je suis gamin, j’ai le sentiment que parfois il faut marquer ce moment, le graver dans ma mémoire pour pouvoir un jour y retourner. Plus jeune, je pensais qu’il pourrait bien s’agir d’une sorte de voyage dans le temps issu de la science-fiction, de plus en plus je crois qu’il s’agit d’un dispositif mnémotechnique qui permet de faire un retour dans le passé tout en le reconstruisant quelque peu.

Alors, voilà, je vous fais revenir dans le passé pour mieux éclairer le présent et le futur. Une distorsion qui ne devrait pas transformer de suite votre gueule en celle des Bogdanov, mais qui pourrait transformer votre esprit en une sorte de slime…

Pour commencer, on va évoquer un grand classique de la Science-fiction paru en 1984 mais dont la version française paraîtra fin 1985 : le fameux Neuromancien de William Gibson. C’est par excellence l’’œuvre qui nous influence encore aujourd’hui dans nos visions des espaces digitaux. Le Neuromancien est un un néologisme qui emprunte au pouvoir de divination, la « mantique » associée aux réseaux neuronaux, qui sont en fait digitaux car ils relient technologies informatiques et relations aux corps… Mais c’est aussi un nouveau genre de roman qui se prépare « neu » pour nouveau en allemand et « romancer », un nouveau romancier ou nouveau roman comme représentation du cyberpunk, ce nouveau style de littérature, très souvent proche de la dystopie tant le futur proposé est plus souvent inquiétant. C’est désormais devenu un marronnier que de rappeler que Gibson va forger le terme de cyberspace, cyberespace en français qui sera la métaphore du web des annnées 90. Il faudrait sans doute se replonger à nouveau dans le roman pour voir si certaines réflexions ne seraient pas encore pertinente pour le web d’aujourd’hui. Une tentation à réaliser, même si Gibson a souvent indiqué qu’il utilisait la SF pour mieux faire comprendre la société présente. A noter qu’une adaptation cinématographique est en cours…

A propos de cinéma, il faut évidemment revoir Retour vers le futur, une des sorties marquantes de 1985 qui entrevoit d’ailleurs notre futur en 2015…Au programme voitures volantes et autres horreurs vestimentaires, seulement tout ne s’est pas produit comme on l’avait imaginé. On escomptait de la modernité, sans doute moche, mais on s’imaginait plus avancé. Un site fait le point sur ce qui avait été imaginé et un autre essaie de voir si les prédictions étaient vraies ou fausses. Si le skateboard volant était une bonne idée, les scénaristes avaient oublié le boomerang, cet effet qui permet à de vieilles idées rances ou périmées de revenir à la surface… Nom de Zeus, Marty, je t’avais dit de ne pas trop martyriser le petit Zemmour, il est rancunier !

Je ne résiste évidemment pas à faire un tour vers le TOP 50 ! (Promis, ce sera une de mes lignes directrices, d’autant que je me suis aperçu que je connais absolument toutes les chansons classées durant l’année 1985!) Le numéro 1 de 1985 chasse les fantômes et garde la première place depuis décembre 1984. 1984 étant d’ailleurs la sortie du film (voir le site de l’association française aussi).

Les protagonistes sont au départ des chercheurs qui montent une start-up pour répondre aux problèmes de la société civile. Bref, c’est très 2015 !

Je ne sais pas si on va chasser du fantôme en 2015 (à ce sujet, je finalise un court roman steampunk avec une héroïne confronté à un fantôme bien coriace… drôle de coïncidence !), mais je crois que si j’en reviens à nos petits clous, qu’appréciait Marteau esca, enfin Marc Toesca, certains se souviennent qu’un personnage adorait manger des petits clous et des petits boulons : Nono le petit robot ! (qui revendiquait d’être branché) Désormais, en 2015 les robots deviennent encore plus petits, ils sont nanos ce que sait très bien notre minitre de la recherche, au point que c’est elle qui nous tape dessus avec sa manipulation budgétaire. Je ne sais pas, mais moi ça me donne envie de chasser autre chose que du fantôme en 2015 !

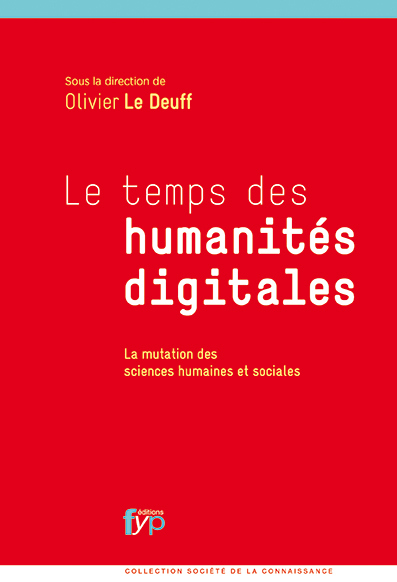

Le temps des humanités digitales est arrivé !

J’ai le plaisir de vous annoncer la parution du temps des humanités digitales chez Fyp éditions. Un ouvrage qui vient marquer plusieurs mois de travaux autour des humanités digitales de mon côté ainsi que pour l’ensemble des participants à l’ouvrage. La logique de l’ouvrage s’inscrit dans la poursuite des objectifs du projet Humanlit.

L’ouvrage n’est pas une fin en soi, mais plutôt un début pour d’autres aventures auxquelles vous allez peut-être pouvoir vous aussi participer à l’avenir. Pour mieux comprendre le mouvement actuel débuté depuis quelques années déjà, le livre pourra vous éclairer.

J’aurais plaisir à vous annoncer très prochainement une autre parution autour de la documentation.

Le temps des humanités digitales est venu. Il promet de ne pas être bref.

Sommaire

Préface : Milad Doueihi

Introduction : Olivier Le Deuff

Première partie : Histoire et frontières d’un concept en vogue

Petite histoire des humanités digitales. Olivier Le Deuff, Frédéric Clavert

Vers de nouveaux modes de lecture des sources. Frédéric Clavert

L’historien et l’algorithme. Frédéric Kaplan, Mélanie Fournier, Marc-Antoine Nuessli

Deuxième partie : Réalisations et potentialités

Les chercheurs en SHS rêvent-ils de code informatique ? Jean-Christophe Plantin

En deçà des images. Logique informatique et recherches en esthétique. Nicolas Thély

Le long, le bref et le truchement numérique. René Audet

Les digital humanities ont-elles existé ? Stéphane Pouyllau

Troisième partie : Enjeux, débats et transformations

Le temps des changements. Olivier Le Deuff

Humanités digitales et (ré)organisation du savoir.Franck Cormerais

Bibliothèques et lieux de production de savoirs. Olivier Le Deuff

Quelle place pour les bibliothèques dans les digital humanities ? L’exemple de Bordeaux Montaigne. Sylvain Machefert

Conclusion : L’humain dans les humanités digitales. Olivier Le Deuff

La folle existence d’un maître de conférences

15 : 03… un message arrive par le chat de ma messagerie instantanée sur gmail. Un de mes anciens étudiants a besoin de se réorienter en cours d’année et a besoin de conseils. Je prends le temps de le conseiller d’autant que c’est un étudiant méritant et qui a du potentiel. Je poursuis ainsi mon credo qu’un de mes anciens étudiants ou élèves le reste toujours même s’il a quitté les lieux de formation. J’assure le suivi en cas de besoin. Je viens d’interrompre un de mes projets d’écriture. C’est habituel. Je reprendrai mon travail d’écriture plus tard, car d’autres messages arrivent et il faut gérer l’urgent : régler des problèmes d’emploi du temps, de logistique pour tel ou tel évènement. Je suis sans cesse interrompu aussi par le téléphone pour des questions qui concernent la formation que je dirige à l’IUT. Voilà pourquoi, il faut que j’y sois finalement assez souvent.

La logique de l’interruption permanente est bien réelle. Celle d’un métier multiple, dans la lignée des actuels travailleurs du savoir, exigeant, mais tellement stimulant qu’on n’a pas vraiment envie de s’arrêter. Je vais tenter de décrire en quelques lignes mon vécu quotidien au niveau professionnel qu’il faut conjuguer avec une vie de famille.

Quelle est donc cette étrange profession que celle de maître de conférences ?

Un shiva perpétuel

Il faut se montrer prêt à faire des tâches fort différentes et entrecoupées. Parfois, on aimerait davantage pouvoir se plonger sur le sujet sur lequel on travaille, mais il faut parer au plus pressé. Les cours à préparer, les TP à corriger font partie du lot quotidien essentiel qu’on ne peut pas remettre à plus tard. Alors, s’ajoutent les documents administratifs à remettre : prévisionnels des heures à effectuer par les titulaires et non titulaires, nouvelles maquettes à préparer ou finaliser, demande de poste à renouveler, nouvelle injonction ministérielle à laquelle il faut répondre. Et puis il faut parvenir aussi à se projeter dans les appels à projets et à se laisser un peu de temps pour les rédiger et les finaliser sachant qu’on sera toujours à la bourre dans le meilleur des cas, ou trop juste et donc hors-jeu parfois faute d’anticipation et de temps suffisant à y consacrer. Et même lorsqu’on pense avoir obtenu le financement escompté, sans avoir dû passer plusieurs étapes de validation, il faut encore régler les derniers couacs de dernière minute qui peuvent mettre en péril le travail investi précédemment et les futurs recrutements en cours. Alors à nouveau, mails et coups de téléphone puis rendez-vous se succèdent. Il faut rester serein et zen, en relativisant à chaque instant, même s’il est parfois impossible d’éviter une mini crise d’angoisse le week-end en se disant qu’on n’y arrivera pas car il y a 18 heures de cours à préparer la semaine prochaine, qu’il faut rendre le dossier avant le deadline, régler les derniers imprévus et relire à la dernière minute pour les deux bouquins qui par le pur hasard du calendrier vont paraître quasi au même moment. La même ritournelle semble alors se mettre en place : il faut tenir le coup, ce sera mieux après et c’est pas le moment de tomber malade, sinon c’est la catastrophe. Seulement, il n’est pas certain que plus tard ce soit mieux, car déjà la to-do list se remplit pour de nouveaux objectifs. Un vrai tonneau des danaïdes, comme une drogue appelée travail qui devient si ce n’est un besoin, produit un sentiment de culpabilité (le sarkozysme est passé par là) si par hasard on se complait à ne pas travailler un jour dans le week-end… Ce qu’on évite quand même de faire, car cela va générer un retard potentiel, tout aussi anxiogène.

La liste des choses est tellement diverse, mais aussi parfois très stimulante au niveau de la diversité des compétences acquises que malgré ses défauts, j’ai du mal à envisager d’arrêter ce rythme. Car il s’agit bien d’un rythme, notamment dans l’écriture et le travail régulier d’accumulation des données diverses afin de demeurer toujours dans le coup. Une vraie logique de sportif de haut niveau… vous ne pouvez pas vous arrêter sous peine de mettre des mois à ne plus trouver le rythme. Une discipline de soi auquel je ne cherche pas vraiment à me soustraire, car ralentir signifierait perdre la capacité à travailler rapidement… et donc à devoir ralentir les activités que je préfère, notamment l’écriture.

Cette logique multitâche et multicompétences, je l’avais déjà dans ma profession précédente de professeur-documentaliste. C’est l’adjonction de la logique de recherche qui a complexifié le tout et accru le temps de travail. Cette habitude de pouvoir être interrompu par diverses sollicitations et de pouvoir enchaîner des taches différentes en les reprenant malgré les différentes interruptions, je l’ai développée durant ces années au CDI. J’ai continué à décliner simplement cette logique à une échelle plus grande.

Du coup, dans la semaine, j’exerce de fait plusieurs professions en une seule :

- Celle de direction d’une formation qui comporte environ 80 étudiants et qui fait intervenir jusqu’à une trentaine d’enseignants différents. Un travail pour lequel heureusement, je peux m’appuyer sur une secrétaire que je partage avec une formation voisine. C’est en fait en quelque sorte un travail de principal adjoint dans la mesure où je suis chargé de faire les emplois du temps également.

- Celle d’enseignant que je détaille après. Le temps minimum est de 192 heures TD pour un maître de conférences. J’explose cette année mon service en faisant bien plus que les 192 h. Du travail en plus certes, mais un peu de rémunération supplémentaire à la clef.

- Celle de chercheur qui doit théoriquement constituer la moitié de mon temps de travail. Cela signifie faire de la recherche, mais aussi démontrer la réalité de cette production au travers d’articles ou d’ouvrages. Plus l’article est publié dans des revues reconnues, mieux cette production est reconnue. Même si cette règle peut paraître parfois discutable, elle me semble au moins assez claire désormais. Cela n’empêche pas de publier dans des revues ou ouvrages moins reconnus pour faire plaisir aux copains ou parce qu’on en a envie. Il faut aussi monter des projets de recherche pour avoir de quoi se déplacer le cas échéant, mais aussi organiser d’éventuelles journées d’études et surtout pouvoir travailler en équipe en engageant des ingénieurs d’études ou des stagiaires de niveau master recherche qui pourront se former également. Évidemment, il ne suffit pas d’écrire, il faut aussi lire et entendre les autres. L’information-communication étant un vaste champ… sans compter que depuis que je m’intéresse aux humanités digitales, le potentiel de lecture est infini et donc en fait impossible…

- Celle d’acteur en liaison avec le monde du travail, la société et la réalité économique. Cela requiert donc de se mettre au courant des dernières avancées et de valoriser ses travaux de recherche dans d’autres milieux. C’est une mission essentielle qui ne peut être totalement détachée des missions précédentes. Au niveau de l’information-communication, les évolutions sont fréquentes et si on veut tenter de rester dans le coup, un travail de veille et de présence numérique est incontournable. Un vrai boulot de médiation pour faire circuler notre propre production et réalisation en matière de recherche et pour pouvoir intégrer dans nos méthodes de recherche, mais aussi dans nos enseignements les nouveaux éléments indispensables. Le blog se situe à ce niveau tout comme le compte twitter d’ailleurs. Je ne suis plus élu au CA de l’ADBS, car je ne pouvais plus être suffisamment disponible pour remplir cette mission. Quant à l’écriture de nouvelles de type SF, je ne sais trop où situer cette activité.

- Celle de conseiller auprès des étudiants. Fonction indispensable qui requiert un minimum de psychologie pour prévenir les décrochages de certains étudiants. Un vrai travail de coaching qui signifie autant une disponibilité de temps que d’esprit. Temps en présentiel, mais au temps en ligne notamment pour répondre aux mails à tout moment.

Je ne détaille pas toutes les autres missions afférentes ou concomitantes à celles évoquées plus haut (suivis de mémoire, recherche et encadrement de projets tuteurés, réunions diverses, sollicitations des médias, conférences, décision d’achats de matériels pédagogiques, évaluation d’articles, etc.), mais qui montrent qu’on est bien loin du mythe du maître de conférences, glandouilleur qui ne donne que quatre heures de cours par semaine.

Ok, mais combien ça gagne ton métier bizarre ? Et bien, j’ai la chance d’être à l’échelon 3 de ce charmant métier. Il est vrai que j’ai été mal reclassé malgré 10 an auparavant comme fonctionnaire de catégorie A en tant que certifié. J’aurais fait n’importe quoi d’autre auparavant, j’aurais été mieux reclassé d’ailleurs. Bref, je gagne un peu plus de 2000 euros par mois désormais. Mais il n’y a pas si longtemps, je gagnais bien moins à l’échelon 2. Mais pour gagner plus, il faut travailler plus (merci les heures supplémentaires) et espérer poursuivre sa carrière en devenant professeur. Mais pour cela il faut passer une Habilitation à diriger des recherches, c’est-à-dire produire un nouveau document (environ 250 pages, mais on peut faire plus) et le soutenir devant un jury et repasser une nouvelle étape de qualification. Ce que je me suis décidé à faire. Oui, la profession a un côté sadomasochiste évident, ce qui finalement va de pair avec mon côté fan du stade rennais. On place toujours beaucoup d’espoir et d’efforts et on est souvent déçu. Mais c’est aussi la leçon, il faut beaucoup tenter, réessayer, progresser pour enfin réussir.

Mais revenons sur l’aspect pédagogique.

Un instituteur du numérique

J’ai la chance d’avoir eu le déclic pour l’info-com en 1997 notamment du fait que c’était une discipline carrefour et que ça me correspondait bien. Je suis plutôt initialement orienté sciences de l’information et de la documentation. Des territoires passionnants et en mouvement dans lesquels il est préférable de se renouveler régulièrement. La somme de compétences est aussi diverse, si bien que de plus en plus j’ai l’impression de devenir un instituteur du numérique dans ma formation, Information numérique pour les organisations. Pourquoi ce côté instituteur ? Et bien à la fois pour le côté noble de l’expression qui vise à instituteur et donc à placer les étudiants à un niveau de majorité digitale en quelque sorte et aussi pour le côté multidisciplinaire qu’il dissimule. Je peux ainsi dans une même journée faire de l’histoire du web et des techniques de l’organisation de la connaissance, du xml, de l’archivage numérique et bien d’autres choses encore selon l’actualité ou les questions des étudiants. Bon, ça mériterait bien un autre billet en fait, tellement j’ai encore de choses à raconter.

Au final, pleins de raisons de continuer ce métier shiva ou arlequin, même si parfois on ne sait plus vraiment qui on est…

Pour illustrer ce côté shiva, cette infographie…

http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1060

Un capitaine de quinze ans

15 ans désormais que l’aventure du guide des égarés a débuté. Je n’ai jamais songé initialement que le projet puisse avoir une telle continuité d’autant que 15 ans, cela paraissait vraiment très loin fin 1999. Beaucoup de choses ont évolué entre temps, moi, vous et le web. On ‘est plus tout à fait les mêmes et j’en étais déjà persuadé depuis au moins deux ans auparavant que le web allait transformer le monde. Mon premier site ne sera d’ailleurs pas le guide des égarés, mais un vibrant plaidoyer un peu fou pour un organisme supranational. Je n’ai pas changé d’avis depuis d’ailleurs, tant la solution du repli sur la nation ou sur des unités plus petites ne peut être une réponse aux logiques internationales et à la puissance des multinationales. Mais là, n’est pas mon propos du jour.

Difficile de faire un bilan, si ce n’est que le projet devait accompagner initialement ma recherche d’emploi en bibliothèque et qu’aujourd’hui je suis désormais maître de conférences. Un destin auquel je ne songeais absolument pas du tout à l’époque. Je parle souvent d’époque pour qualifier ces années de naissance du web, un peu comme pour l’imprimerie et ses incunables, il faudrait donner un nom pour tous les sites créés avant 2000 : ces incunables digitaux que conservent parfois InternetArchive et sa waybackmachine qui nous fait retourner dans le passé, nom de zeus !

Voilà qui oblige à opérer un retour sur soi, assez drôle, pas encore totalement émouvant. Les traces du GDE existent notamment depuis 2001, pas possible d’en trouver avant même si peut-être sur un cd ou une vieille disquette se trouve la source… en tout cas le site a peu évolué entre 1999 et 2002. L’ère des CMS n’avait pas encore sonné et on devait autant se soucier du contenu et de sa présentation. Dès lors, le gde n’échappe pas à un côté totalement kitsch et ridicule. Même les premiers articles paraissent peu travaillés, pleins d’aspiration de jeunesse. Mais c’est le symbole assurément d’un changement en marche. Le site a plusieurs fois changé d’url, par chance je m’en souviens encore. L’allure du site a changé plus d’une dizaine de fois et cela devrait être à nouveau le cas prochainement quand j’aurais le temps de m’y atteler, à moins que je ne confie cette mission à quelqu’un d’autre.

La première url

La seconde ou troisième url

Il y a eu aussi celle là

Les archives de biblio-fr permettent aussi de trouver quelques traces d’une autre époque, celle où j’allais chercher en vain un poste de bibliothécaire territorial après une vingtaine d’entretiens infructueux sur toute la France et où je n’hésitais pas à pousser déjà quelques gueulantes contre le CNFPT entre autres notamment à cause d’un mode de recrutement peu optimal.

Je sentais aussi qu’il serait intéressant de monter également une start-up, j’avais pensé à un truc où on voterait pour ces billets préférés. C’était en 2000, je ne me suis jamais lancé faute d’avoir pu produire une interface séduisante… c’était pourtant déjà l’idée du like et du dislike.

Le site contient désormais un peu moins de 500 articles, pas si mal, mais rien d’exceptionnel. Il n’a jamais eu pour but d’être le lieu unique de mes productions, plutôt un carrefour du labyrinthe en quelque sorte. Je me voyais finalement plutôt comme un guide au départ, or bien souvent c’est le trajet d’un égaré que raconte cette entreprise. Je constate aussi que mes billets n’obtiennent qu’un succès modeste et que parfois il est tentant de publier ailleurs finalement. Plusieurs fois, j’ai songé à arrêter ou à transformer le projet, mais au final, j’ai surtout changé de CMS et de design et quelque peu fait évoluer le contenu au fur et à mesure de mes évolutions. Malgré tout, le site n’est pas si bien rangé finalement malgré les tags qui ajoutent quelques possibilités de navigation et de classements.

Or, l’aventure se poursuit, même si depuis 1999, j’ai de plus en plus publié ailleurs, des bouquins, des articles et pas mal d’éléments sont disponibles sur archivesic, même si j’ai pas de mal de retard dans les dépôts à faire sur la plateforme. Mais je tarde un peu à le faire car je veux laisser la chance à Olivier Ertzscheid, mister affordance.info de rester le premier dépositaire. Au niveau des futures sorties, deux ouvrages devraient sortir très, très prochainement… Le GDE est devenu transmédia…

15 ans, c’est aussi l’occasion de constater des avancées sur le numérique en bibliothèque alors que je me faisais qualifié d’utopiste initialement. Or depuis pas mal de technos sont devenues « évidentes », le web 2.0 est passé par là. Pas mal d’évolution en pédagogie et au niveau de la culture de l’information, le plaisir de vivre dans ce domaine des aventures collectives et de poursuivre des luttes, car il n’y a pas d’autre terme.

Pas trop le temps de glandouiller finalement si on veut encore faire vivre longtemps l’esprit de la documentation, même si le capitaine de 15 ans aimerait parfois prendre deux ans de vacances. Mais c’est plutôt deux ans d’HDR qui s’annonce. En tout cas, le guide des égarés poursuit sa route.

Quelques souvenirs :

Beigbeder digital

Récemment, nous avons travaillé avec mes étudiants en analyse de contenus sur une vidéo de Frédéric Beigbeder et de François Bon qui débattent autour de l’opportunité du livre numérique. Je me sens bien sûr beaucoup plus proche des arguments de François Bon, mais comme Frédéric Beigbeder m’est sympathique (ne me demandez pas pourquoi, j’en sais rien… si ce n’est que ce qui est certain, c’est que je préfère le Frédéric au Charles), j’ai eu envie d’écrire ce billet.

Frédéric Beigbeder face à François Bon: le… par LEXPRESS

L’attitude de Beigbeder est celle d’un résistant à une forme de changement qu’il sait inéluctable, mais c’est par pur plaisir qu’il continue à défendre un ancien régime, lui qui ne sait plus s’il doit être tantôt bourgeois tantôt communiste. Cette résistance face au changement prend la forme d’une sorte d’esthétique du papier, volontairement mythifiée, mais qui lui apparaît salvatrice face à l’uniformisation des pratiques, notamment celles de la nourriture et des loisirs qu’il se plaît à observer et dénoncer dans ces romans semi ou totalement autobiographiques. Car Beigbeder est depuis longtemps numérique et numérisé. Il est fréquemment sur les plateaux tv qui fonctionnent sur des dispositifs et technologiques de plus en plus numériques depuis leur conception jusqu’à leur diffusion. Certes, mais il s’agit de la sphère du spectacle et la littérature est autre chose, au point d’ailleurs que la publicité pour des livres est interdite en France à la télévision… Alors, pourquoi Beigbeder veut faire de la littérature, un hors-là du numérique ? Cette position est celle du dilettante, de celui qui se complaît dans une contemplation autodestructrice, contradictoire et absurde. C’est de la pataphysique, là où Beigbeder reste coincé entre deux mondes, alors qu’il lui suffirait d’être steampunk pour être heureux.

Vous pouvez trouver du Beigbeder numérisé… J’en ai sur mon propre pc. Quand bien même un auteur s’opposerait à la numérisation de ses œuvres, il ne peut pas l’interdire. Et heureusement, car lorsqu’il n’y aura plus un seul Beigbeder papier disponible, il y aura peut-être un fichier quelque part sur un serveur pas vraiment légal, mais qui aura facilité sa conservation. Je vais même aller plus loin, pour avoir lu quelques ouvrages de Beigbeder, je pense que beaucoup sont d’ailleurs plus propices à être lus numériquement. En quoi, ses livres présentent quelque chose de particulièrement adaptés au papier ? Et c’est valable pour bon nombre d’auteurs ! Cela fait bien longtemps que le livre papier est bien souvent relativement uniformisé justement. En dehors d’ouvrages d’art ou des albums comme ceux de Claude Ponti, c’est plutôt terne en matière d’expression des formes au niveau du livre papier, prisonnier de la logistique des entrepôts et des cartons. La voilà l’uniformisation problématique, elle est bien antérieure au numérique, qui ne sert bien souvent que de révélateur. Pourquoi défendre le papier alors que Beigbeder serait plus à l’aise d’écrire sa prose sur le corps de Sabrina (boys, boys,…) ? Car l’écriture est avant tout une inscription, reste à savoir comment et où on veut la réaliser.

Beigbeder est depuis longtemps un homme digital, il est même l’archétype de ce qu’il dénonce, en étant avant tout un auteur, une marque même… C’est l’image qu’il se donne qui fait vendre. Un bon exemple de marketing digital en fait qui privilégie la communication au contenu bien souvent. On a l’impression que Beigbeder manifeste sa crainte d’un futur auquel il a lui-même contribué. Il semble en avoir perdu la maîtrise et préfère se réfugier vers un passé imparfait mais rassurant.

Comment le jeune adolescent passionné de SF chez les Bogdanov est-il devenu un homme passionné des fictions du passé ?

Alors, Frédéric qu’attends-tu pour ouvrir de nouvelles recherches prospectives du possible ?

Humanités digitales versus Humanités Numériques, les raisons d’un choix

Récemment sur twitter, des remarques m’ont été faites sur l’expression d’Humanités digitales et notamment en ce qui concerne l’emploi du mot digital pour la création de la nouvelle revue « Études digitales » dont je fais partie du comité éditorial. Digital semble un barbarisme ou un terrible anglicisme notamment pour certains de mes amis et collègues québécois. Me voilà donc obligé de tenter d’expliquer ce choix qui est celui d’un parti-pris pour digital. Initialement, je penchais plutôt en faveur de numérique, pour des raisons simples : le mot était davantage usité et je ne percevais pas encore très bien la portée du mot digital. Mais j’ai changé finalement d’avis après avoir été un temps favorable à une non-traduction et la conservation de l’expression anglaise de Digital humanities.

Mon esprit de contradiction renforce aussi l’envie de rejoindre la position minoritaire (voir les résultats de l’enquête humanlit) tout en rejoignant ma position institutionnelle à Bordeaux où le choix de l’expression d’humanités digitales a été fait par Valérie Carayol en 2008 pour lancer une dynamique de projet en ce sens. On sait que depuis l’expression est restée ancrée sur Bordeaux tandis que la dynamique helvète en a fait une inscription forte depuis quelques années également avec notamment Claire Clivaz qui a bien su défendre cette acception. Vous pouvez également l’entendre dans cette vidéo à ce propos.

L’accusation la plus fréquente vient de ceux qui pensent que digital est impropre, car il s’agit d’un anglicisme. C’est à mon sens un peu rapide. D’une part parce qu’il n’a rien de scandaleux à employer des anglicismes à mon avis, d’autant que bien souvent l’étymologie se trouve être en fait latine. Dans le cas du digital, ce n’est pas un anglicisme, mais un latinisme ! Le digitus est ce doigt qui nous permet finalement de remettre finalement un peu le corps en jeu, là où les discours sur le numérique ont tendance à privilégier une sorte d’instantanéité de l’information. Reste cependant à savoir de quel doit il s’agit ? C’est à mon sens un des principaux enjeux du digital… une discussion qui m’avait occupé dans du Tag au Like qui est en fait une histoire digitale du passage de l’index au pouce. Cette histoire qui est aussi celle de l’indexation a le mérite d’être double, entre l’histoire de l’indexation des connaissances et celle de l’indexation des existences.

Dès lors, le digital désigne bien un pharmakon, un côté double, tantôt remède, tantôt poison beaucoup moins évident avec le mot numérique. Cette empreinte du pharmakon souvent expliquée dans ces travaux par Bernard Stiegler pour définir la technique. Un pharmakon bien symbolisé par la fameuse digitale, qui illustre le côté potion/poison en étant un médicament mais qui peut devenir un poison pour tuer que connaissent bien les fans d’Agatha Christie. En ce sens, digital est intéressant, car il oblige à une position mesurée et réfléchie… une position rationnelle et surtout raisonnable alors que numérique apparaît comme étant surtout du côté du ratio, c’est-à-dire du calculable… de l’idéologie de la société de l’information et que la vérité serait dans les Big Data. La position digitale apparaît plus poétique, et cela suffit pleinement déjà à me convaincre.

On voit ici que les deux adjectifs ne sont pas tout à fait synonymes et que leur emploi évolue et leur portée également. J’ai le sentiment que numérique subit une invasion gênante, notamment des sphères de l’informatique et des lobbys associés qui tentent de s’emparer du phénomène pour placer leurs propres intérêts. J’avais déjà émis de sérieux doutes quant à la position de l’INRIA de se proclamer « sciences du numérique ». C’est clairement une réduction dangereuse dont la menace continue de planer jusqu’au conseil national du numérique et sans doute au sein de l’Education Nationale. On ne peut résumer le numérique au code, cela peut être une condition parfois nécessaire, mais certainement pas suffisante.

Tout n’est pas calculable, voilà ma position. Je plaide plutôt pour une position issue des Lumières et reprise par les philosophes de la technique depuis Simondon (l’état de majorité), voilà pourquoi finalement, si je devais désormais faire un choix, ce serait celui de digital. Ce choix se verra prochainement avec la sortie de l’ouvrage Le temps des Humanités digitales.

Quelque part, je serai tenté de dire qu’humanités digitales pourrait apparaître davantage comme une french touch ou plutôt une position peut-être plus européenne, même si les entreprises les plus critiques en la matière sont initialement américaines. Alors, s’il faut faire des humanités digitales, il faut clairement mettre en avant les rapports avec la matérialité et symboliser plus fortement les alliances qui se nouent depuis des siècles entre l’homme et la machine, entre le corps et l’esprit.

Le choix que je fais ici, est surtout un choix de raison, et en cela j’espère être parvenu à convaincre Guillaume d’Ockham, hostile à tout néologisme alors qu’il existe un concept préexistant efficace. D’ailleurs l’esprit de Guillaume se prend à être hilare en me soufflant à l’oreille « et quid d’électronique ? »… En effet, pourquoi ne pas parler d’humanités électroniques finalement à l’instar de nos anciens jeux électroniques portatifs des années 80 ou bien encore de la gestion électronique des documents ? On voit que tout cela n’est sans doute pas si important sur le long terme, tant nous sommes créateurs de néologismes en tout genre. Simplement, derrière les mots se cachent parfois des pouvoirs et des positions qu’il faut tenter d’éclairer. Le choix est de privilégier la recherche de la vérité à la façon d’un Guillaume de Baskerville, plutôt que de traquer l’hérésie à la Bernard Gui.

Je crois que ce cher Guillaume me rejoindrait quand il s’agirait aussi d’évoquer la transmission qui peut se manifester par cette main réconfortante sur l’épaule pour nous encourager à poursuivre le travail. Une main tendue qui est celle du passage de témoin pour penser le monde à deux mains.

Finalement, quelque part, j’ai toujours su que j’étais un digital boy…

Fuir ou prendre le pouvoir ?

Hier soir, plusieurs messages sur twitter proposaient des alternatives à Google en relayant ce billet qui listait quelques alternatives, la plupart déjà connue, tandis que d’autres signalaient l’interview de Snowden qui conseille de quitter les géants du web.

Faut-il fuir et rejoindre Diaspora et sa version hébergée et rejoindre la résistance organisée par Framapad ? La métaphore du village breton résistant à l’Empire romain est amusante, mais semble s’inscrire dans une téléologie évidente, celle de la défaite ou de l’illusion fictionnelle d’une victoire hypothétique qui ne se déroule que dans un univers de BD.

Alors faut-il partir de nos locations numériques ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit, nous sommes des locataires comme le laissait entendre Louise Merzeau. Fuir, car rien n’est vraiment sécurisé et les fuites de données régulières. Bien souvent, le problème vient du fait qu’on n’a pas vraiment lu le bail initial et qu’on est entré parce qu’on y était invité et qu’on ne savait guère combien de temps on comptait réellement rester.

La situation est beaucoup plus complexe qu’une simple fuite ou la découverte d’une alternative miraculeuse. On n’est pas dans un univers à la Goscinny mais bien plus dans ceux de Philip K. Dick. Ces risques, je tente depuis quelque temps de les illustrer par la fiction au travers de la firme supranationale, Argos qui est la véritable héroïne de Print Brain technology, de la Désindexée et de Dance into the cloud. Faut-il pour autant sombrer dans une parano ciblée sur certaines entreprises comme Google, Facebook et autres entreprises du genre ?

Peut-être, mais finalement pas besoin d’être connecté à quoi que ce soit, pour être potentiellement espionné. De plus, ce n’est finalement pas si nouveau que nos outils et nos techniques ne soient pas si parfaits et sans risque. La logique de l’écriture est celle d’une publication et d’un dévoilement, voire d’une conservation. C’est dans un second temps qu’arrive la logique de discrétion et de cryptographie. Si le numérique accroit la sphère de publication et de communication, il en va de même pour les risques d’intrusions imprévues.

Par conséquent, la position la plus intéressante est celle décrite dans l’article d’Hubert Guillaud qui nous offre d’autres stratégies, plus créatives, plus inventives… mais ou une des solutions est celle des écritures de soi, quelque peu détournées en essayant de mieux comprendre comment fonctionnent les trackers de nos intimités qui peuvent se tromper dans la constitution de nos profils. Il faut donc leur apprendre qu’on est un autre, en les induisant en erreur. Une stratégie qui n’est pas non plus totalement nouvelle, dans ce nouvel art du faux qui consiste à se dissimuler sous d’autres valeurs. Il faudrait donc parvenir à dissimuler le vrai par accumulation de données approximatives et erronées afin qu’il soit peu aisé de nous profiler. Navigation privée, bloqueurs de publicités, comptes multiples, proxys, logiciels alternatifs, identités multiples, les possibilités ne manquent pas effectivement.

Cependant, à force de vouloir présenter les google, facebook, ou microsoft comme les apôtres du mal, on rend probablement impossible la possibilité d’une reprise en main de nos espaces locatifs. Les services de ces sociétés sont réels, fortement utilisés parce qu’ils sont généralement plus performants que les services de nos entreprises et institutions dans lesquels on exerce. Qu’on puisse se contenter d’une action individuelle de résistance apparait difficile. Si ces entreprises ont pu prospérer, c’est grâce au manque d’investissement notamment européen dans ces technologies, si bien que nous sommes tous devenus majoritairement des locataires d’espaces sous contrôle américain. En attendant d’avoir des services de qualité équivalente… il est à mon avis préférable d’envisager plutôt une démocratisation de ces entreprises, non pas une nationalisation, mais plutôt une mise en commun à un niveau supranational, afin d’avoir des règles d’utilisation des données personnelles davantage sécurisées et moins risquées. Même si, le risque zéro n’existe pas. Démocratiser, cela signifie avoir un droit de parole dans les décisions de ces entreprises quant aux valeurs (éthiques, commerciales) qu’elles exploitent. De ces lieux qui veulent tout savoir et qui sont en fait des lieux de pouvoir, il nous faut les transformer davantage en milieux de savoir et milieux de pouvoir dans lesquels il nous est possible d’agir, de partager et de contribuer de façon plus sereine.

Affaire à suivre…