J’avoue que j’en ai un peu assez. J’ai de plus en plus de mal avec la kyrielle d’évènements qui tournent autour du numérique. Il y en a de trop et surtout c’est de plus en plus de la communication clinquante et de l’enfonçage de portes ouvertes : « le numérique c’est bien, il faut du numérique, il faut de la médiation au numérique, il faut de la culture numérique… Bref, y a qu’à, faut qu’on… c’est l’évènement du « je dis »…toujours la même rengaine au final avec derrière des enjeux stratégiques de placements des uns et des autres et des tentatives pour apparaître compétents dans un domaine. En la matière, tout devient possible, un journaliste ou un vendeur de technologies qui n’a jamais enseigné peut devenir le spécialiste en matière d’éducation ; mais dans le domaine tout est possible désormais… On retrouve certains retraités en manque de leur pouvoir d’antan qui viennent encore nous polluer par leur présence lors de ses événements alors qu’il aurait été souhaitable qu’ils se taisent à tout jamais, alors qu’on aimerait davantage en écouter d’autres. Et puis le lot des administratifs toujours de plus en plus nombreux accompagnés de leurs chargés de mission, et les vrp de toutes sortes de produits miracles… Seulement, les positions un peu précises et complexes n’ont pas toujours leur place et on ne sait pas vraiment à qui sont dédiés ces événements parfois qu’on devrait appeler « les vainement »…

Alors, il est vrai que moi aussi je participe parfois à certaines manifestations – assez souvent à contre-courant d’ailleurs, mais je crois qu’il est de plus en plus temps de passer vraiment à d’autres modes. L’argent mis dans ces innombrables journées d’études, colloques, congrès et autres grandes messes en tout genre pourrait être davantage utilisé à travailler davantage sur le terrain, à recruter et à mener des recherches actions. La logique événementielle finit par transformer des chercheurs en vendeurs de soupe lyophilisée… rémunérés parfois plus de 5000 euros la conférence…si ce n’est pas plus.

Au final, on finit par tout mélanger… et culture numérique se réduit à une question d’usages ou à l’enseignement du code et comme ça tout le monde est content. Ce qui est dommage au final, c’est que le plus mauvais de événementiel connait des échos forts, car il n’y a aucune matière à réflexion et qu’il est facile de retweeter ou de liker ce qui semble une évidence. J’ai finalement vu peu d’échos par exemple de la journée du GR-CDI qui semblait pourtant d’un bien meilleur niveau que les grandes messes de la semaine qui ne servent pas à grand-chose au final. Et pourquoi tant de messes en présentiel alors qu’on évoque le numérique ? Pourquoi ne pas privilégier des approches moins clinquantes mais des lieux et milieux où on peut se retrouver et notamment en ligne ? Je me demande si on sait vraiment organiser des événements en ligne au final. Probablement, car la logique de événementiel est différente.

Du coup, la logique événementielle devient tout sauf de la communication, ou tout au moins pas de la communication dans le sens où je l’entends, c’est-à-dire le fait de publier quelque chose pour que chacun puisse en prendre connaissance. On voit que de plus en plus il y a un oubli important du contenu de ce qui est communiqué, comme une césure entre l’information et la communication, comme une perte de sens.

L’Événementiel finit par une masquer une instabilité, une incapacité à se poser qui l’éloigne de plus en plus de la communication qui doit aussi permettre la transmission, la participation et la construction. On s’entreglose en vain. On croyait à une nouvelle Renaissance, mais de plus en plus c’est un nouveau Moyen-âge que nous sommes en train de construire.

On a de l’argent pour l’événement, mais plus pour recruter. Les profils de poste n’ont pas encore pris le virage d’exiger un minimum de culture numérique dans la fonction publique, tandis que des entreprises peinent parfois à recruter faute de moyens financiers suffisants ou de compétences disponibles sur le marché. Idem dans le public ou on ne parvient pas vraiment à recruter des pointures dès qu’on monte en puissance sur les technologies. A quand un cloud institutionnel ? Si c’est jamais, autant signer de suite chez Google et l’assumer une fois pour toute plutôt que de continuer à bricoler. Je ne compte plus le nombre d’échecs pour monter des réseaux sociaux professionnels ou associatifs faute de moyens ou de volonté réelle. Je ne parle pas des administratifs qui nous parlent désormais de numérique et qui ont refusé tout un tas de projets précurseurs…

Je n’ai toujours pas compris non plus l’histoire des labels french tech, si ce n’est qu’on a l’impression que les villes préparent un dossier comme pour les Jeux Olympiques en espérant toucher le gros lot.

Je note aussi un malaise grandissant…y compris au Thatcamp de Lyon duquel je reviens. L’ambiance est retombée, les humanistes digitaux ou numériques semblent fatigués (moi le premier en tombant malade dès l’animation de l’atelier que j’animais), absorbés par une multiplicité de tâches grandissantes. Pourtant, le ThatCamp offre davantage de perspectives en matière de communication scientifique. J’espère que ce n’est qu’un mauvais passage.

Finalement ce triomphe de événementiel alors qu’on ne cesse de parler de durable est une vaste plaisanterie qui profite de la lente agonie de la valeur esprit.

ps: Olivier Ertzscheid nous montre ce matin qu’il ne faut pas désespérer et qu’il y a moyen de faire des choses en commun, et c’est bien l’essentiel.

Nouvelles translitéraciques

Les recherches se poursuivent autour de la translittératie autour de différents projets de recherche en France et ailleurs dans le monde et pour ma part, je continue également de travailler autour du concept.

Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l’expression, je les renvoie à l‘article sur le sujet que j’ai écrit pour le dictionnaire en ligne de l’Enssib et à cet article écrit initialement pour la revue argus.

Je viens donc de publier un nouvel article sur le sujet mais plus proche de mes préoccupation autour des humanités digitales.

J’ai tenté récemment d’associer plus étroitement les concepts du trans, en mêlant translittératie et transmédia notamment en interrogeant les évolutions et mutations au sein du mouvement des humanités digitales. Le but de l’article était de s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre du projet Humanlit. Vous pourrez donc y retrouver pas mal d’éléments abordés déjà sur le carnet de recherche.

Le résumé de l’article :

Le but de cet article est d’examiner les compétences en jeu dans les humanités digitales dans le cadre de productions « délivrées ». Les enjeux autour du développement d’une translittératie sont examinés, notamment en imaginant une évolution de l’article scientifique puisant aux logiques du transmédia pour en faire un article davantage ouvert, sous la forme d’une Application Programming Interface (API).

L’article est disponible sur Cairn. Je peux le transmettre à quiconque en fera la demande.

La légende et l’indexation des individus

Un nouvel extrait issu de l’ouvrage Du Tag au Like, sur des questions qui continuent de m’intéresser particulièrement et qui fait suite au passage précédent.

Ce pouvoir sur l’écriture entraine une réflexion sur le rôle de la lecture. L’indexation constitue l’expression d’un élément qui facilite la compréhension et la désignation de la ressource : une légende. Legenda signifie en latin « ce qui doit être lu », la chose à lire. Une chose à lire source de renseignements pour les usagers mais aussi sur les usagers.

Elle s’avère surtout la chose à relire, tant il s’agit de savoir revenir sur les traces, commentaires, annotations qui ont été laissés auparavant, soit dans un objectif de remémoration, soit pour corriger, effacer ou réorganiser des données. Cependant, cette action est davantage réalisée par les machines que par les humains qui finissent par oublier les traces qui remontent il y a quelques années. La délégation de ses traces et métadonnées à des services tiers devient une dépossession inquiétante, d’autant que de plus en plus de programmes cherchent à conférer du sens à partir de requêtes nominatives. Cette inconscience des métadonnées produites est la source de l’identité passive, qui repose sur l’ensemble des traces que nous laissons de manière involontaire ou dont nous n’avons pas pris la portée future.

Je suis (une) légende

Pour pasticher le célèbre roman de science-fiction de Matheson, l’individu devient petit à petit vampirisé par des dispositifs qui finissent par se servir de lui. Si bien que « je suis une légende » (I am legend) peut être compris comme « je dois être lu » ou « je suis à lire ». Le problème vient du fait que cette lecture est de plus en plus réalisée par les machines. Le héros de Richard Matheson n’a d’autres solutions que de vivre à l’écart et d’éviter de se faire repérer par les nouveaux maîtres du territoire. Cette tentation de l’invisibilité par rapport aux outils du numérique est désormais vaine, tant il est devenu de plus en plus difficile d’échapper désormais à Google et Facebook. L’indexation des individus s’opère donc autant par les institutions officielles que par des entreprises privées qui en savent probablement plus que des services de renseignements institutionnels. Les régulières injonctions gouvernementales à ce que les sociétés de type Google leur délivrent des renseignements témoigne de ce phénomène. La question est donc celle du design (au sens de désignation) des existences.

Récemment, je me suis amusé à décrire la poursuite de ce phénomène dans une nouvelle de science-fiction, où j’imagine des moteurs capables d’indexer l’intégralité du contenu de notre cerveau.[1]

Cette tendance n’est hélas pas totalement nouvelle puisqu’elle a commencé avec les listings de personnes et les méthodes de traitement des individus en fichiers. On peut songer immédiatement au numéro de sécurité sociale, qui est clairement un identifiant numérique de l’individu. La constitution des fichiers de police, les cartes d’identité sont des mécanismes de description des individus selon des critères définis. On est même allé assez loin dans l’indexation fine des personnes, notamment en ce qui concerne les personnes qualifiées de nomades sur le territoire français qui se voyaient attribuer un carnet anthropométrique d’identité en 1912. Ainsi chaque personne considérée comme nomade devait se soumettre à un examen afin que soient indiqués sur le carnet :

« La hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celles de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, les empreintes digitales [des deux mains] et les deux photographies du porteur du carnet ».[2]

L’homme se voit donc ici documenté à l’extrême. On sait jusqu’à quel point, ces méthodes iront jusqu’à transformer l’humain en simple document dont il faut se débarrasser au final. C’est aussi le paradoxe de la désignation qui finit par produire une identité commune à l’ensemble de ceux qui sont rejetés. Déjà, en Grèce, les ostracisés étaient ceux qui voyaient leur nom inscrits sur des tessons d’argile. Voir son nom inscrit, puis son identité décrite peut s’avérer extrêmement dangereux à terme.

Il peut donc être parfois tentant de sortir de l’index.

Index désigne en anglais ce qu’en français on appelle un indice. Un indice qui a une valeur de preuve. Le concept en anglais renvoie aux disciplines du sens, c’est-à-dire la sémiotique et la sémiologie. Si on prend conscience de cette constitution progressive d’un index de nos actions, on perçoit que la moindre impulsion, la moindre concession au like, constitue déjà un indice, une désignation de soi.

Ce travail de désignation des mots et des choses mais aussi des individus correspond à une volonté de contrôle.

Ces territoires de l’indice et de l’indexation essentiellement professionnels et scientifiques tendent à prendre de l’essor au point d’entrer dans la culture[3].

Cette culture de l’indexation reste toutefois essentiellement spontanée, parfois impulsive et peu rationalisée. Les diverses traces laissées au cours de consultation de ressources et de navigation sont des métadonnées.

[1] Olivier Le Deuff. Print brain technology. Publie.net, 2011.

[2] Sur ces questions, lire l’excellent article dans médiapart du 14 juillet 2012 par Emmanuel Filhol. Les «nomades», des citoyens à part depuis un siècle. Disponible sur : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/140712/les-nomades-des-citoyens-part-depuis-un-siecle

[3] Sur ces aspects entre indice et indexation et la construction d’une culture de l’indexation, le lecteur pourra se reporter à cet ouvrage : Indice, index, indexation. Actes du colloque international organisé les 3 et 4 novembre 2005 à l’université Lille III par les laboratoires Cersates et Gérico, coordonné par Ismaïl Timimi et Susan Kovacs. ADBS éd, 2006.

La mise à l’index

Je publie ici un petit extrait issu de mon livre du Tag au like.

Etymologiquement, l’indexation renvoie au fait de désigner et de montrer du doigt. Ce qui s’explique par le fait qu’un index était parfois dessiné pour indiquer un passage important à lire dans un manuscrit. L’index est aussi ce qui désigne un indice. C’est d’ailleurs pour cette raison que les liens hypertextes sont signalés de cette manière par l’index indiquant l’endroit où il faut cliquer.

Mais cette désignation peut être également négative et peut conduire l’auteur de propos jugés licencieux ou irrévérencieux à être justement « mis à l’index ». L’indexation en tant qu’opération de désignation concerne autant les documents que leurs auteurs. Ainsi en 1565, Pie V promulgue un Index librorum prohibitorum, un catalogue des livres interdits par l’église catholique. Ce travail de distinction de l’hérésie avait commencé une dizaine d’années plus tôt avec Pie IV répondant à une injonction de l’inquisition. Etymologiquement, l’inquisition désigne une recherche. Dans le cas de la Sainte inquisition, il s’agit de la traque de l’erreur.

Quelque part, deux versants de la recherche s’opposent. L’un privilégie la vérité et l’accès à l’information. L’autre cherche l’erreur et la traque pour mieux la dénoncer et la juger. Ces deux courants sont bien représentés dans le nom de la Rose d’Umberto Eco avec d’un côté Guillaume de Baskerville, moine franciscain qui est une référence à Guillaume d’Ockham et qui mène l’enquête pour comprendre la vérité, et de l’autre le dominicain Bernard Gui, auteur du manuel de l’inquisiteur, qui traque les hérétiques (on lira avec profit ce texte d’une de mes étudiants de Licence Pro). Ce double visage de la recherche d’information et de la connaissance et de son indexation demeure encore actuellement. Ce côté obscur se retrouve bien évidemment aussi dans les actions que nous effectuons sur le web. Récemment, le cinéma a bien mis en avant l’influence des pratiques d’organisation des connaissances sur le fichage et le classement des personnes et notamment des criminels dans le film de Clint Eastwood sur John Edgar Hoover. Ce dernier s’est inspiré très nettement des méthodes de classement de la bibliothèque du congrès où il a travaillé pendant cinq ans comme magasinier pour payer ses études de droit. Très souvent, à cette logique de classement des documents et des ressources succède toujours la dimension de contrôle. On pourrait rétorquer que cette dimension de contrôle est en fait même première et ce dès l’apparition de l’écriture qui est un instrument de pouvoir évident. On peut notamment citer le cas des scribes égyptiens qui purent ainsi collecter l’impôt en notant les productions agricoles.

L’indexation a toujours présenté des formes plus personnelles et pas seulement officielles. Le lecteur a régulièrement tenté avec plus ou moins de succès, selon son expérience et ses pratiques, de développer des systèmes de classements, de notes, de signalisation au sein des ouvrages de sa bibliothèque. En cela, les folksonomies ne sont donc pas pleinement une révolution, si ce n’est que le numérique marque une étape importante au niveau de ces pratiques d’indexation, d’annotation et de mémorisation : la séparation des « métadonnées » et du contenu original. Une étape importante qui permettrait un détachement autant pratique que sentimental pour éviter la situation décrite par Umberto Eco, quand il mentionne son exemplaire de la philosophie au Moyen Age d’Etienne Gilson :

« La philosophie au Moyen Age de Gilson qui m’avait tant servi à l’époque où je préparais ma thèse, je ne peux même pas le prendre en main aujourd’hui. Les pages se brisent, littéralement. Je pourrais en acheter une nouvelle édition, sans doute, mais c’est à la vieille que je suis attaché, avec toutes mes annotations de couleurs différentes qui font l’histoire de mes différentes consultations. »[1]

J’apprécie également beaucoup ce livre d’Etienne Gilson mais je déplore non pas d’avoir une version détériorée, mais qu’il n’y ait pas d’index performant, si bien que j’aimerais plutôt disposer d’une version numérique pour pouvoir y effectuer des requêtes plein texte.

Chacun cherche à marquer ses ressources, à se les approprier, à pouvoir y retrouver ses notes, ses éléments de personnalisation. Le lecteur cherche donc au sein de certains ouvrages d’importance pour lui à le marquer de sa propre légende.

[1] Déclaration d’Umberto Eco, p. 20 in Eco Umberto et Carrière Jean-Claude et Tonnac Jean-Philippe de. N’espérez pas vous débarrasser des livres, Grasset & Fasquelle, 2009, 342p.

Parution de Dance into the cloud !

J’ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle publication et pour une fois, il s’agit d’un petit roman en mode numérique et comme d’habitude chez Publienet ! Je vous plonge donc dans les mystères du cloud avec DANCE INTO THE CLOUD

A côté de la rentrée littéraire se déroule les publications d’un autre ordre, celles du numérique avec leur succès relatif et souvent peu connu. Même si le public branché en numérique sur des liseuses commence à monter en puissance, il faut reconnaître qu’il n’est pas toujours aisé pour les petites publications d’avoir un retour quelconque dans les médias. Mon prochain roman sera sans doute de cet ordre à nouveau, mais ce n’est pas bien grave du moment qu’il fasse plaisir à quelques lecteurs et qu’il ouvre en même temps des réflexions sur des questions contemporaines.

Le sujet est dans la ligne droite des précédentes réalisations (Print Brain Technology) et la Désindexée. On y retrouve donc des personnes vus dans des épisodes précédents et bien sûr toujours au cœur du système, l’entreprise supranationale des technologies du numérique : Argos.

Voici donc le résumé-teaser de l’ouvrage qu’a concocté Roxane Lecomte et qui vous donnera envie de le lire, je l’espère :

- « Aujourd’hui, la multinationale et superpuissante Argos étend ses ramifications jusque dans la vie privée des citoyens sans être inquiétée le moins du monde. Grâce à son célèbre Cloud, elle est la grande prêtresse de la guerre des données. Mais peut-on accepter qu’une entreprise privée s’arroge tous les pouvoirs et domine le monde ? Car il s’agit bien de cela, en vérité… Dominer. Jägere Thomasson, la quarantaine bien tassée, vieux briscard journaliste et solitaire, mène l’enquête avec son fidèle acolyte, le policier Dave Volpe. Bars insolites— superbe scène au coeur des nuits d’amours transgenres —, interviews, immersion dans le quotidien d’un journaliste chevronné, manipulations… Le danger rôde dans cesse et Thomasson se sait surveillé de très près… Argos peut-elle toujours gagner ? »

Si tout cela vous plaît, il devrait y avoir un nouvel épisode avec Argos dans les prochains temps. Dance to the cloud est donc disponible bien sûr chez publienet et chez vos libraires habituels en ligne, notamment Amazon.

Quel meilleur des mondes ?

Un petit texte pour marquer la rentrée et impulser la dynamique de l’année scolaire et universitaire qui vient de débuter. L’envie aussi d’ajouter de nouvelles pierres à l’édifice du blog qui est désormais en pleine adolescence. Cela va bientôt faire quinze ans que cette aventure a débuté et le guide des égarés continue d’accompagner mes pérégrinations professionnelles et dans les milieux mouvants infodocumentaires. Je n’ai guère le temps de publier très régulièrement sur le blog qui n’est qu’un de mes modes de publication depuis quelques années. Je publie davantage finalement via des articles de recherche, des articles professionnels ou au travers d’ouvrages voire de romans désormais. L’année qui vient et notamment le prochain trimestre viendra confirmer cette tendance. Il est clairement hors de question pour moi d’être un monoblogueur et la variété des supports apparait comme salutaire dans cette entreprise de diversification. Mais laissons place au sujet du jour…

Tout semble désormais aller pour le mieux dans nos vies contrôlées par des algorithmes, nos choix sont intégrés dans la machine et de plus en plus anticiper. Nos désirs sont interprétés à l’avance et finalement l’information dont nous avons besoin nous ait fournis sans que nous n’ayons besoin d’opérer une requête. Les dirigeants opèrent de même en escomptant que les algorithmes se montrent capables en temps réel de leur conférer la décision adéquate. La démocratie ne devient plus alors qu’un artifice, un simulacre de la démocratie alors que les machines se sont montrées supérieures dans leur capacité à gérer le monde. L’intelligence collective s’est mise en place, mais ce n’est pas vraiment celle des hommes, mais davantage celles de nos technologies de l’intelligence.

A quoi bon dès lors se fatiguer puisque la réponse se trouve à une portée de clic, qu’elle est déjà potentiellement enregistrée quelque part et qu’il n’y a plus qu’à lire le scénario prévu selon les données qui seront apportées à la machine. Peut-il manquer des données ? De moins en moins, tout devient connecté (d’ailleurs que montre la montre si ce n’est nous, devenus monstre ?) ce qui minimise alors ce risque d’une mauvaise interprétation liée à des données manquantes.

Le texte d’Evgeny Morozov dont on trouve une traduction sur le blog de Paul Jorrion nous oblige à nous interroger sur le sens de la politique actuellement et dans les prochaines années, et le rôle du citoyen mais aussi de l’individu. On ne peut que constater qu’une fois de plus la course aux compétences et aux littératies prend sans cesse du retard face à l’évolution de nos quotidiens numérisés.

Bref, nos cerveaux sont englués dans le kragle, mais ce n’est pas grave, car tout est super génial !

Les murs célèbres des siècles précédents sont tombés (bien que d’autres voient encore le jour), mais nous sommes devenus les briques. Des briques qui prennent un sens que nous ne parvenons pas toujours à construire nous-mêmes et que des systèmes d’information trouvent à notre place.

Cette année sera l’occasion sur le blog de nous interroger sur ce qu’il est possible de faire. Probablement, une des pistes est de s’interroger sur ce qu’est l’information aujourd’hui et comment refonder la communication, au-delà des logiques néo-sophistes et des captations de l’attention, pour rappeler que la communication n’est pas que de la Com » mais surtout la possibilité de mettre en commun.

Repenser le commun, le travail en commun, l’intelligence commune face au désastre politique et aux nouvelles grammaires des existences, voilà des pistes à examiner.

De nouvelles perspectives que je tenterai d’exposer comme j’ai également envie d’évoquer une transition entre des lieux de savoirs qui deviendraient des milieux de savoir.

Pari tenu, mon article sur les tags dans la pornosphère est en ligne !

Ce n’était au départ qu’un simple pari perdu. Un défi lancé un peu stupidement. Je venais d’envoyer une proposition à un colloque, proposition dont j’étais plutôt content à tel point que j’avais affirmé sur twitter que si ma proposition était refusée, je me mettais à écrire un article sur les tags sur les sites pornos.

La suite est évident, ma communication est refusée, un des deux évaluateurs n’y ayant rien compris. C’est le jeu, il faut l’accepter même si vraisemblablement certaines personnes du comité scientifique n’avaient pas leur place.

Bref, je devais donc tenir mon pari, d’autant qu’ils étaient nombreux ceux qui espéraient que ma proposition soit refusée. J’ai donc honnêtement annoncé la nouvelle et j’ai commencé lentement mais sûrement à me mettre au travail. J’ai collecté pendant plusieurs mois des données et des informations pour parvenir à construire quelque chose de publiable.

Le résultat est désormais en ligne sur la revue de la SFSIC. Autant frapper fort, vu le sujet plutôt que de viser une diffusion dans une revue mineure. Reste à savoir si ce sont les porn studies qui investissent les sciences de l’information et de la communication ou l’inverse.

J’ai utilisé des résultats d’autres travaux, notamment ceux de l’équipe française qui avait déjà travaillé sur les tags mais dans une approche différente. On est aussi dans une logique science 2.0 et davantage ouverte (sans mauvais jeu de mot)

Je vous invite donc à lire Les tubes de la pornosphère : des logiques documentaires entre information et déformation L’article est de suite disponible en ligne, ce qui est également appréciable.

Que dire de plus, si ce n’est que viendront s’ajouter ici, des précisions, des suites à cet article. En effet, ce qui semblait être une plaisanterie, m’apparaît désormais bien plus essentiel que je ne le croyais. Le cycle des humanités génitales est en train de commencer.

A vos remarques et commentaires et bon été

Comme disait Jean Guitton S.1 E02 L’esprit entre détachement et concentration.

Voici le second volet de notre série guittonesque. Au menu, une thématique somme toute classique, celle de l’attention déjà évoquée à plusieurs reprises sur le blog ou dans des articles.

Rien d’étonnant que cette question ne soit à nouveau évoquée ici. Jean Guitton nous disait donc, toujours dans le même ouvrage que nous avions cité précédemment sur le travail intellectuel que justement ce travail intellectuel était basé sur une difficulté importante peu aisée à contourner :

« Le travail intellectuel exige deux qualités contraires : la lutte contre la dissipation, ce qui ne se peut qu’en se concentrant, mais aussi un détachement par rapport à son travail, puisque l’esprit doit prendre sa hauteur, être tenu, comme disait Étienne Pascal, au-dessus de son ouvrage. » p. 16

Actuellement, rien ne semble avoir véritablement changé. L’attention est de plus en plus dispersée et enjeu d’une économie dont les leaders du web sont passés maîtres. Jean Guitton relie l’attention à l’esprit. Voilà une citation qui m’aurait été bien utile pour mon intervention sur le sujet il y a quelques mois :

« De plus, ce qu’on appelle esprit n’est jamais que la qualité de l’attention, et ce n’est pas sansvérité que l’on compare l’attention à une pointe (acies mentis, disait Descartes), ou encore qu’on la figure par un cône renversé. L’attention sera d’autant plus forte qu’elle se mobilisera et se concentrera. C’est une rude vérité, mais que notre genre de vie, notre éducation, notre paresse nous font négliger. » p.39

Jean Guitton nous précise donc que nos genres de vie nous font négliger cette attention. Justemement, cette négligence est précisément le fait de ne pas lire (neg-legere) car on préfère courir ou discourir plutôt que de marquer l’arrêt. Le cône renversé, ce focus nécessaire n’est pas chose aisée et représente souvent l’effort qu’on n’a pas toujours envie de faire. Un effort complexe quand les possibilités de faire autre chose nous tendent les bras. Et c’est aussi le cas des travailleurs du savoir qui sont tentés sans cesse de réaliser une chose plus simple ou de retourner surfer pour se détourner de l’action plus importante, pour mieux la remettre à plus tard. L’art de la procrastination.

Mais comment garder cet esprit aiguisé si ce n’est parfois par la contrainte ? Jean Guitton raconte dans son ouvrage comment lors de sa captivité il a fallu faire sans livre et sans stylo au début. Comment ne pas songer aux pratiques monacales qui privilégient plutôt une cellule éloignée de toute distraction ? L’étude se prête-t-elle à autant de dispositifs colorés ? Pas certain. Comment expliquer parfois, la capacité à rédiger longuement quand nous sommes privés de toute connexion web notamment dans le train ? Certes, il reste d’autres éléments perturbateurs, mais il est encore possible de s’isoler notamment avec de la musique.

La musique justement, bonne question. Est-elle une distraction ou peut-elle jouer un élément de motivation ? On serait étonné de voir sur quelles musiques sont rédigés la plupart des ouvrages et des romans. On y reviendra plus tard sur le blog.

Mais revenons à l’attention, notamment pour rappeler qu’il existe des outils qui tentent de nous aider à mieux gérer nos instincts de zappeur. On peut déjà conseiller, pour les adeptes des onglets à n’en plus finir, d’utiliser le simplissime, mais néanmoins efficace One Tab qui vous fera économiser de l’attention, mais aussi la puissance de votre pc. Vos onglets sont alors sauvegardés sous la forme d’une liste chronologique… encore une liste !

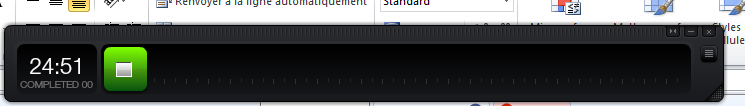

Autre élément, le logiciel focus booster. C’est simple, c’est un chronomètre qui va vous encourager à fixer votre attention pendant un temps déterminé (il est sur 25 minutes par défaut) sur un travail précis. Il reste toutefois à tenir bon pendant ce laps de temps, ce qui n’est pas chose aisée, mais on peut imaginer un entraînement avec moins de minutes pour monter progressivement en régime.

Focus Booster en mode chrono

Voilà qui démontre que le travail intellectuel exige une rigueur somme toute sportive. Une quantification de soi qui peut aussi s’effectuer avec des outils comme Timestats qui mesurent le temps passé sur vos sites préférés. Révélateur de nos pratiques assurément.

Pour finir, ce deuxième épisode, revenons à Jean Guitton et à la première citation. Le deuxième élément conjoint à l’attention concerne le détachement. En effet, rien de pire finalement qu’être le nez dans le guidon et de ne pas se montrer capable d’exercer son esprit… critique sur soi-même. Le détachement réside alors dans la capacité à réfléchir en s’éloignant quelque peu des supports pour mieux y revenir, un peu à l’instar de cet effet trampoline que j’évoquais il y a quelques années.

Allez, concentration, détachement, concentration, détachement… voilà le bon exercice. Jean Guitton, c’était vraiment Véronique et Davina réunies en une seule personne pour les travailleurs du savoir !

En bonus, cet extrait où on voit le candidat Jacques Chirac citer Jean Guitton. Je n’ai pas encore pu retrouver la version des Guignols.

Comme disait Jean Guitton. S.1 E01 : la liste des choses à faire avec Workflowly

J’inaugure une série estivale mais qui devrait se poursuivre durant plusieurs années. Le titre est bien sûr une référence à la phrase du Guignol de Jacques Chirac, mais c’est aussi une reprise de l’ouvrage déjà ancien, mais intéressant à réinterroger aujourd’hui en ce qui concerne le travail intellectuel dont on peut trouver des copies en ligne.

Pour commencer cette série, je propose ce court extrait où Jean Guitton fait référence à un spécialiste des méthodes de travail :

« Je voudrais citer ici le conseil que m’avait donné, vers 1926, M. Félix Boillot, professeur à l’Université de Bristol,qui avait passé sa vie à méditer sur les méthodes du travail intellectuel.« Le moyen de se créer une méthode, disait-il, est fort simple. Il consiste à analyser systématiquement la façon

dont vous avez travaillé jusqu’à ce jour. Il faut examiner,l’une après l’autre et dans le plus infime détail, toutes les phases de votre activité intellectuelle, et cela dans un esprit de sévérité inexorable, comme si vous étiez payé très cher(et VOUS êtes payé très cher!) pour découvrir les défauts et suggérer les améliorations. Pour cela il faut mettre l’amour propre dans sa poche et savoir vouloir, ce qui est rare.»

Le but est en effet celui d’une étude de soi qui oblige à une certaine remise en cause personnelle notamment dans ses méthodes de travail. Cela implique à la fois un renouvellement et une amélioration.

La série va donc s’inscrire dans cet état d’esprit, celui d’un audit de soi que je vais tenter également de m’appliquer à moi-même, chose peu aisée que je vais tenter de réaliser petit à petit.

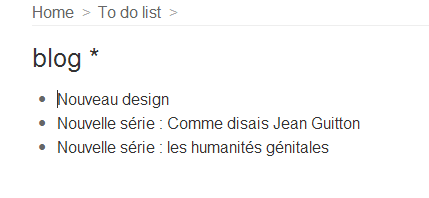

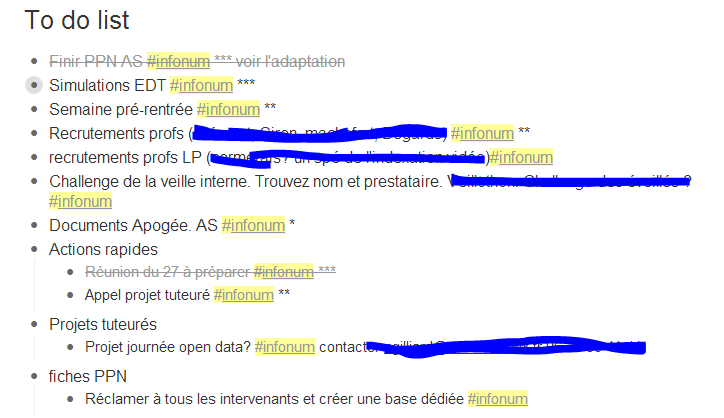

Aujourd’hui, je vous propose donc de commencer par le début, par la première méthode d’organisation de nos pensées et des connaissances : la liste.

Evidemment, je vais m’arrêter tout d’abord, sur cette liste des chose à faire, la fameuse to do list qu’on a tant de mal à respecter et qui tend à s’allonger indéfiniment. Plusieurs écrits existent déjà, notamment celui de David Allen et de sa méthode dont Outils Froids nous parle depuis fort longtemps.

J’ai testé plusieurs outils plus ou moins complexes par le passé, mais je ne suis jamais parvenu à remplacer ma to do list papier, plus aisé à gérer car jetable. Le plaisir de jeter la liste signifiait que la plupart des choses écrites dessus avaient fini par être réalisées même si certaines avaient été simplement reportées sur une autre liste. Le problème des applications réside souvent dans leur temps d’appropriation et surtout dans leur difficulté à intégrer réellement notre processus de travail.

Depuis quelques semaines, je teste une nouvelle application simple qui me donne satisfaction. Il s’agit de workflowly dont le sous-titre est « organize your brain ».

L’application est simple, elle est disponible sur les systèmes android et sur Google Chrome. Sinon, il suffit de se connecter en ligne. Au menu, une simple page dans laquelle vous allez lister vos choses à faire comme sur une feuille.

Ce qui m’a évidemment séduit, c’est qu’on peut réaliser des simples arborescences avec des renvois à la ligne. Vous pouvez donc afficher ou ferme les tâches associées à la tâche principale. On peut jongler ainsi avec l’affichage ainsi qu’avec des raccourcis clavier.

Plus intéressant et évidemment plus séduisant pour moi, c’est la possibilité de taguer ! J’avais constaté que cette possibilité avait finalement disparu au fil du temps et je me rappelle avoir dit à mes étudiants que cette possibilité reviendrait peut-être un jour. Et c’est le cas, le tag ici reprend l’écriture du hashtag avec le #. Du coup, il est assez simple de liste une tâche et de lui attribuer un hashtag qui sera mémorisé et qu’on pourra vous proposer ensuite sous forme de liste d’autorités pour le coup où vous voudriez à nouveau l’attribuer. L’avantage est alors simple, vous pouvez afficher la liste de toutes les choses qui comportent le même tag. Du coup, cela reflète assez bien quels sont les aspects professionnels qui vous demandent le plus de temps.  En ce qui me concerne, le tag #infonum qui réfère à la formation dont j’ai la responsabilité à l’iut est dominante.

En ce qui me concerne, le tag #infonum qui réfère à la formation dont j’ai la responsabilité à l’iut est dominante.

Il est aussi possible d’attribuer des tags avec des dates précises, de façon à ce que vous puissiez afficher les choses à faire pour tel jour. Rien de complexe là non plus, il suffit de taper #d-1007, si vous avez des impératifs à réaliser pour le 10 juillet. Même chose pour les personnes, il suffit de jouer de l’arobase pour mentionner une personne dans la liste des choses à faire. Du genre, vous devez envoyer un mail à Franck, il suffit de taper @franck Du coup, vous pouvez aussi retrouver toutes les choses à réaliser qui sont en rapport avec une personne.

Autre astuce, vous pouvez accorder des éléments d’importance en rajoutant des astérisques, * ou ** jusqu’au degré le plus important pour vous. Il suffit alors de taper le nombre d’astérisques dans le petit moteur de recherche associée et vous obtenez vos priorités.

Rien d’extraordinaire à première vue, mais une simplicité d’usage séduisante et sans doute des évolutions futures. Il est facile aussi de compléter une tâche qui se voit alors rayée. Pour d’autres éléments, il faut consulter le blog de l’équipe.

Important pour l’écosystème de travail, l’application voit envoie un mail quotidien dans la matinée pour récapituler vos derniers ajouts. De quoi gardez l’oeil sur votre to do list. Le fait d’envoyer un mail est important pour moi, tant ma messagerie est devenue le vaisseau amiral de mon travail. J’apprécie de la même façon que l’agrégateur feedspot m’envoie des mails quotidiens de la même façon.

Je vous laisse, j’ai d’autres choses à faire…notamment changer le template du blog…

Il faut apprendre à décoder, l’enjeu d’un nouveau programme commun

La querelle est ouverte entre les partisans de l’apprentissage du code à l’école et ceux qui considèrent que ce n’est pas une compétence clef et qu’il y a d’autres éléments plus importants à prendre en compte, mérite une mise au point. Dans ce dialogue de sourds où chacun présente finalement des arguments légitimes, il convient d’élargir la question, car elle est bien plus complexe. Dernièrement, un article sur Atlantico répondait par la négative après une série d’articles en français et en anglais militant pour l’apprentissage du code. Cela mériterait d’ailleurs une étude sérieuse pour examiner le débat ou la controverse actuelle. Un beau boulot pour le lab de sciencesPô.

Nous allons tenter d’esquisser un début de réponse en élargissant les perspectives habituelles, même c’est encore une fois un ouvrage entier qui serait nécessaire plutôt qu’un article lapidaire.

En premier lieu, il convient de saisir les différents contextes qui expliquent les positions différentes de ceux qui se prononcent sur le sujet.

– Le premier contexte est celui du marché du travail. c’est classique, les industriels signalent leurs besoins de recrutement et on note la nécessité de recruter à l’étranger, car la France ne dispose pas toujours des informaticiens adéquats. Cette position est souvent défendue par le syntec et les industriels du numérique français. La vision est donc réduite à un besoin lié au marché de l’emploi. L’INRIA a souvent tendance à appuyer cette vision d’une nécessité de former des informaticiens et notamment une élite informatique en contribuant à jouer de façon stratégique et peu scientifique sur la confusion entre numérique et informatique. Que les industriels se préoccupent de la formation, c’est en soi intéressant et pas illégitime. Mais il convient de mesurer cette demande en se demandant si les industriels d’aujourd’hui sont bien à même de dicter les nécessités éducatives et surtout s’ils sont capables d’anticiper l’informatique de demain quand on sait que d’ici 20 ans, beaucoup d’entreprises du domaine n’existeront plus du tout sous leur forme actuelle… Personnellement, je n’ai aucune envie que Gilles Babinet et encore moins Pierre Bellanger soient ceux qui dictent les décisions futures.

– Le second contexte est informatique. Il est fortement lié parfois à des confusions entre le numérique et l’informatique qui recouvrent deux réalités différentes. Si on peut trouver une nécessité à former au numérique, la question devient plus précise quand il s’agit de former à l’informatique. Dans les années 80, les premiers plans de formation étaient aussi lancés pour soutenir un modèle industriel français qui a fini par disparaitre. On s’étonnera d’ailleurs de constater que le déclin progressif de l’industrie informatique française a abouti au déclin de la formation à la programmation. Or quelque part, je ne suis pas certain que ce plan de formation à la programmation soit un échec. J’ai été élève formé sur des T07 et je maintiens que mon regret a été que ces formations finissent par s’arrêter. Du coup, on oublie pas mal de choses et on n’augmente pas en compétences. L’enseignement informatique mérite clairement d’être découplé dans un premier temps d’une pression industrielle à court terme. Suite à cette fin de l’enseignement de la programmation, la nécessité de former aux « TIC » (expression désormais désuète et d’autant plus quand on parle de NTIC) est devenue primordiale. Seulement, au travers des mécanismes type B2I, on a surtout fini par former à des usages. L’EPI qui plaide pour un enseignement de l’informatique considère depuis longtemps qu’on a fait fausse route avec ce dispositif. Mes étudiants me disent à chaque rentrée unanimement que ce dispositif n’a servi à rien… Qu’attend-on une fois pour toutes pour le supprimer ?… non on préfère le multiplier avec un socle commun qui n’a pas de sens dans la mesure où l’organisation des savoirs et de la formation ne change pas.

Et quand on forme aux usages, on forme souvent en conformité avec des besoins qui ne sont pas éducatifs et davantage industriels. Le contexte informatique doit donc être aussi découplé d’une vision du numérique basée sur des usages de base. L’ambition est plus complexe et elle me parait légitime. Il reste à comprendre ce qu’on veut vraiment enseigner et quels apports disciplinaires, mais aussi dans la culture générale cela peut apporter.

– J’en arrive donc au troisième contexte, le contexte éducatif. On sait que le contexte français est celui d’une inertie profonde avec une perte de confiance énorme dans l’institution que ce soit du point de vue des élèves et des parents, mais surtout des enseignants eux-mêmes. Du coup, la politique est celle du changement à la marge avec l’introduction d’ « éducation à » qui finissent par nous conduire nulle part, car il n’y a pas de vision programmatique d’ensemble. Du coup, la place de l’informatique est difficile à situer, déjà que celle du numérique apparait comme n’étant pas réellement pensée. Le contexte marque aussi les oppositions classiques entre les partisans de la formation aux bases (écriture-lecture-calcul) et ceux qui plaident pour plus de diversité. Les résultats aux différents tests montrent qu’au final on ne forme plus vraiment à grand-chose et qu’il y a un manque de sens évident, car on ne fait qu’ajouter des connaissances à acquérir, mais en réduisant les temps d’apprentissage. Du coup, rien n’est maîtrisé réellement. Un cadeau à long terme pour les industries de service à qui on fournit des temps de cerveau disponibles en masse. En clair, on ne peut pas envisager d’évolution des contenus, donc des compétences informatiques, numériques, médiatiques et informationnelles sans redéfinition totale des programmes. Je ne cesse de le répéter depuis plus de 10 ans que cela induit une nouvelle donne disciplinaire et probablement de nouvelles liaisons disciplinaires. On ne peut donc pas apprendre l’informatique et à coder sans que cela ne s’inscrive dans une perspective plus large qui fasse sens…

– Et ce cens, c’est pleinement une des missions aussi du contexte scientifique et universitaire de se repositionner sur ces questions. Vouloir réformer le système en partant du primaire est une erreur de lecture monumentale, voire une vision petit bras qui aboutit à la réforme la plus débile de l’histoire de l’Education Nationale, celle des rythmes scolaires qui marque à mon avis la fin programmée de l’EN telle que nous l’avons connue. L’incapacité des universitaires à penser l’Ecole aboutit à les laisser aux pires des incompétents de toutes sociétés : les apparatchiks… qui ne sont jamais sanctionnés d’ailleurs pour leurs errements. On a préféré un temps supprimer les IUFM, certes pas parfaits, mais la critique ne signifie pas la destruction, plutôt que de nous débarrasser de ces innombrables inspecteurs en tout genre. Ils n’ont fait qu’accentuer la crise de confiance en l’institution. C’est donc par l’université qu’il fallait vraisemblablement penser la réforme en réinterrogeant les divisions classiques de l’organisation des savoirs. Une des pistes intéressantes actuelles (parmi d’autres) est celle des humanités numériques où finalement on s’aperçoit que nos divisions produisent des insuffisances dans la formation et que la trop nette séparation entre scientifique et littéraire n’a plus lieu d’être. On a besoin en tant que chercheur en SHS d’un minimum de compétences en informatique et une bonne culture numérique désormais. Mais cela ne concerne pas que les chercheurs…

La réconciliation possible entre les deux points de vue, celui qui considère qu’il faut savoir programmer sous peine d’être programmé soi-même par d’autres, et ceux qui prétendent qu’il n’est pas utile de comprendre le fonctionnement d’un moteur pour savoir conduire, il y a probablement des pistes plus intéressantes. On sait que les enfants des cracks en informatique et dans le numérique apprennent dans des écoles qui se passent volontairement du numérique. J’ai déjà expliqué ce fait, il est simple, ces enfants ont besoin d’apprendre des éléments essentiels de base à l’école, tandis que l’apprentissage du numérique est principalement une affaire de famille. En clair, les cracks de l’informatique vont chercher une autre expertise que la leur pour leurs enfants. Rien de plus logique, il est difficile d’en faire une généralité pour l’ensemble de nos élèves.

Mais il est évident qu’il faut poser l’enjeu de programmation et de formation de façon plus méta. Et cet enjeu est finalement similaire aux territoires de la lettre et du chiffre, c’est celui de l’apprentissage de la raison, de la capacité à penser par soi-même, de la capacité à « décoder », à « déchiffrer ». Les lectures humaines se mêlent aux lectures machines, aux lectures industrielles. Le lettré du numérique n’est plus le même, il n’y a pas de révolution, c’est une mutation.

Or comme le dit Stephen Ramsay dans reading machines, nous sommes finalement dans une ostranénie qui fait que la textualité même finit par changer et paraitre quelque peu différente. C’est une culture nouvelle à laquelle il faut former et s’il est impossible de connaitre tous les codes existants comme il est impossible de connaître toutes les langues du monde, il convient toutefois d’observer qu’il existe des langages et des codes dominants, des phénomènes de similarité et de reproduction qui finissent par s’imposer. Mais cela requiert aussi d’en finir avec nos anciennes divisions par matière pour en produire de nouvelles. Car contrairement aux partisans absolus d’une interdisciplinarité molle qui finit par ne pas produire grand-chose et qui permet de ne rien véritablement changer — c’est ce contexte qui nuit à une véritable culture informationnelle depuis longtemps — c’est bien un nouveau régime des savoirs qu’il convient de produire. Et c’est un véritable défi quand on sait que finalement l’algorithme pourrait être enseigné dans bien d’autres domaines que les mathématiques.

Du coup, on comprend que même nos divisions universitaires posent question, or ce sont les lieux de formation des futurs enseignants…

J’en conclus là, en considérant que j’ai malgré tout omis pas mal de points importants. Ce n’est pas la question de l’apprentissage du code qui est à poser. C’est bien la question de la formation du citoyen dans des environnements complexes où se produisent différentes lectures et écritures. C’est l’enjeu même de la société que nous désirons produire et qu’il convient d’écrire et donc de programmer. Et ce rôle, c’est celui des institutions de programme. Or, pour l’instant, le mécanisme est bloqué à plusieurs niveaux et notamment au niveau du politique qui est incapable de « décoder » la complexité actuelle de notre monde, car nos politiciens n’ont pas la culture nécessaire pour le faire. Dans tous les cas, ils se montrent incapables de réaliser un programme commun ou plutôt un programme des communs, ces territoires qui nous rassemblent plutôt qu’ils nous divisent, ces nouveaux lieux et espaces qui produiraient du sens commun et des liaisons opportunes comme autant de filagrammes numériques.