Compte rendu de l’ouvrage de Stéphane Vial. L »être et l’écran. Comment le numérique change la perception, PUF, 2013

Le bouquin m’a été prêté par ma stagiaire qui y avait trouvé des éléments intéressants. Deux de mes collègues l’avaient trouvé plutôt mauvais. L’ouvrage semble avoir du succès, cela peut générer des jalousies, il me fallait donc le lire pour me faire un avis. A noter que Silvère évoquait l’ouvrage avec quelques citations.

La dédicace d’emblée fait quand même craindre le pire en mentionnant « toutes les petites poucettes ». Nous voilà donc dans l’idéologie des natifs du numérique…

Mais commençons plus en avant

Préface de Pierre Lévy

Pierre Lévy replace le sujet en évoquant les mots d’ordre dominants actuellement, notamment le fait de parler sans cesse d’innovation. Mais sont aussi évoqués les big data et les digital humanities ;

Si Pierre Lévy excuse les journalistes qui exposent souvent des théories simplistes, il déplore le trop grand nombre de théories dispersées ou ponctuelles en SHS et donc l’absence de visions plus importante au niveau épistémologique y compris dans les digital humanities, alors qu’il serait intéressant d’entame un « travail de fond pour résoudre les immenses problèmes de fragmentation disciplinaire, des testabilités des hypothèses et d’hyperlocalité théorique qui empêchent les sciences humaines d’émerger de leur Moyen Age épistémologique. » Pierre Lévy met en garde une vision essentiellement technicienne qui conduirait à privilégier les outils (le digital) à la mission des sciences humaines et sociales (les humanités).

Il reste néanmoins selon Lévy qu’il faut apprendre à discerner avant de créer, et probablement de mieux saisir le fonctionnement des techniques et des algorithmes pour pouvoir ensuite aller de l’avant.

La préface de Pierre Lévy est plutôt bien menée et promet donc, car on suppose que l’ouvrage tente de répondre à l’ambition évoquée plus haut…

L’introduction évoque d’emblée la question de la révolution numérique et tente d’examiner de quelle révolution il s’agit. Selon Vial, la révolution est en premier lieu mesurable au développement de l’informatique et du web qui concerne désormais des milliards d’individus. Ensuite, il s’agit pour lui autant d’un évènement technique que d’un évènement philosophique. Selon lui, les machines techniques ont toujours été des machines philosophiques, c’est-à-dire des génératrices du réel. D’où le fait que Vial désigne ces outils comme des machines ontophaniques. Si Vial accorde une place importante à la technique, il semble vouloir remettre en cause le concept de technique en critiquant les philosophes de la technique, trop ancrés sur des « objets techniques » tandis qu’il faudrait comprendre la technique dans un ensemble plus large. Il faudrait lui préférer selon lui une « culture matérielle ». On ne comprend guère ce passage d’ailleurs, si ce n’est qu’il s’agit sans doute d’exercer une critique à la lignée de Simondon qui mène jusqu’à Stiegler. On notera que la mise à l’écart est rapide et sans réels arguments. Par la suite, on comprendra que cette critique porte davantage sur les philosophes technophobes. Vial annonce dans l’introduction qu’il va s’attarder sur le virtuel, selon lui concept d’essence philosophique et qu’il faut revisiter.

Le premier chapitre aborde le système technique en s’appuyant essentiellement sur les travaux de Bertrand Gille puis sur les travaux de Jacques Ellul qui a mis en garde contre un système technicien. Vial reconnaît alors que la plupart des philosophes et notamment ceux de la technique ne sont pas parvenus à l’exception de Simondon, à dépasser le stade de l’angoisse de la technique. Vial se pose donc ici contre l’idée d’un système technique fantasmé et agissant comme s’il avait une existence propre. Vial cherche donc à sortir de ce rejet culturel de la technique, en mettant en avant le design, terme créé par Cole en 1849 et qui connait son avènement avec les premières esthétiques industrielles. Vial déplore que les philosophes ont trop longtemps ignoré le design

Chez Vial, le design devient alors « une nouvelle culture qui mêle à la fois l’art, la technique, l’industrie, l’ingénierie, la science, la philosophie et les sciences sociales, et qui est portée par l’espoir de l’innovation mise au service de l’homme ». C’est ce même design qui a déplacé le beau de l’art à l’industrie, quittant la laideur des hauts fourneaux pour aller vers l’esthétique des produits type Apple. On sent que Vial apprécie beaucoup Steve Jobs. On notera à cet effet la construction étrange de cette phrase : « Lé génie de Galilée et celui de Marcel Duchamp méritent autant de figurer au panthéon de l’intelligence que celui de Richard Stallman ou de Steve Jobs »… Le mélange des genres est sans doute volontaire, mais il est ici symptomatique d’un renversement chronologique terrible, sans compter qu’évoquer ici un quelconque génie nous place finalement dans un imaginaire de la technique fort gênant.

Vial souhaite par conséquent que les philosophes étudient la créativité présente dans les industries hollywoodiennes et informatiques. Steve Jobs (le véritable maître à penser de Vial ?) est cité à multiples reprises et devient le héraut d’une poétique industrielle. Toutefois, Vial prend soin de parler de Stallman pour compenser cet attrait évident pour les produits Apple. Vial revendique l’intérêt du concept de technologie et vante le fait que la technologie vienne davantage jusqu’à nous plutôt que l’inverse en exerçant une libération plutôt qu’une dépossession. On aurait aimé un discours plus critique et plus mesuré, mais ce n’est pas l’objectif de l’ouvrage.

Le chapitre 2 prend la suite du précédent et tente de décrire le système technique numérique. Le chapitre montre la prise en compte de plus en plus grande de données et d’éléments d’essence numérique dans nos activités. Cette révolution technique est selon lui une numérisation qui succède à une mécanisation. On se demande quand même par moments si Vial ne nous refait pas le coup de la société de l’information dans ce chapitre.

Le chapitre 3 s’attarde sur un changement de perspective, ou plutôt de perception. Comme les peintres de la Renaissance avaient amené de nouvelles manières de voir, il en sera désormais de même pour le numérique. En premier lieu, il y a besoin de forger de nouvelles perceptions face à des objets nouvellement existants. Jusque-là, cela parait assez évident. Pour Vial il s’agit de construire par conséquent cette perception. Viennent ensuite des passages par toujours aisés à comprendre, si ce n’est que Vial précise que la perception est autant influencée par notre organisation interne que par une organisation externe, une sorte de culture technique.

Vial construit parfois sa démonstration de façon à ce qu’on soit nécessairement d’accord, comme cette phrase : « le temps des appareils n’est pas seulement celui de la modernité. Le temps des appareils, c’est celui de l’humanité. Nous visons depuis toujours dans une réalité augmentée ». (p.137)

L’auteur prend exemple sur le téléphone pour montrer que cette invention a changé les manières d’agir et de percevoir le monde et qu’il a fini par devenir quasi « naturel ». Il en va donc de même pour le numérique, notamment pour les jeunes générations qui ont besoin de ces nouveaux outils pour appréhender le monde dans lequel ils vivent. On peut déplorer que Vial ne fasse pas plus longtemps la critique de l’expression des natifs du numérique, mais c’est sans doute aussi stratégique tant le discours est parfois positiviste…

Le chapitre 4 examine la question du virtuel. Il s’agit ici d’une version inspirée de l’article paru dans MEI (l’article est sur academia.edu. On notera que l’auteur évoque les interfaces graphiques [évoquant leur invention chez Xerox Park] en oubliant l’importance de Douglas Englebart. Le chapitre revient bien sûr les travaux de Quéau sur la question et considère le virtuel, comme un concept dépassé et daté comme celui de cyberespace tant le numérique est devenu partie présente d’un monde qu’il a reformaté. En ce sens, on ne peut qu’être difficilement en désaccord une nouvelle fois, tant l’opposition réel/virtuel renvoie à des visions anciennes et aux débuts des débats qui ont intéressé la revue Terminal pendant longtemps.

Le chapitre 5 sur l’ontophanie numérique ne m’a guère convaincu. Il s’agit pourtant de la démonstration la plus personnelle, mais je n’ai guère accroché d’autant que le mélange entre des références philosophiques et des aspects techniques n’est pas toujours parlant. Sans compter qu’on apprend qu’Alan Turing a inventé le concept d’algorithme ! [voir au moins celui qui lui a donné le nom en concept] en étant celui qui a le premier crée un programme informatique. C’est vrai qu’on peut considérer Turing comme le premier programmeur, mais on pourrait tout aussi bien remonter à Ada Lovelace voire à Pascal finalement. D’autres collègues ont trouvé que l’ouvrage comportait des erreurs informatiques importantes notamment autour du compilateur.

On retrouve finalement des passages qui en voulant louer les informaticiens tombent dans les défauts d’un discours qui célèbre plus qu’il n’analyse. C’est Chateaubriand qui décrit le génie de Pascal sans rien y comprendre, si ce n’est qu’ici c’est Vial qui décrit le génie de Steve Jobs. Du coup, l’ouvrage manque souvent de dimension critique, voire énerve notamment par une Jobsphilie qui finit par fatiguer. On avait rappelé que ces outils étaient précisément des instruments de flatterie dans le sens de Simondon.

L’ouvrage surfe trop souvent sur des éléments courants et on n’est paradoxalement proche d’une doxa à laquelle se mêlent des réflexions théoriques. Du coup, cela peut séduire quelque lecteur pressé, mais on reste toujours sur une impression de superficialité, sans doute liée au fait que l’ouvrage est une réduction d’un travail de thèse plus conséquent. On a l’impression que tout l’ouvrage est construit à partir d’observations personnelles. Ce n’est pas un mal en soi, il y a une véritable pratique qui est plutôt agréable, mais elle n’est pas suffisamment compensée par l’observation des autres, sans doute parce que le but du design ici est bien une sorte d’usage programmé et enfermant. Quelque part, on a l’impression que l’ouvrage se situe finalement entre les écrans de l’auteur [sans doute des produits Apple] et l’auteur lui-même. Finalement, on a parfois l’impression de lire un selfie philosophique, du coup parfois cela peut séduire, mais par moment cela peut fortement agacer.

Plus intéressante est la partie sur le design qui comporte des références et des réflexions opportunes. On sent aussi une expertise professionnelle de la part de l’auteur. Toutefois, on déplorera encore l’absence de critique et la célébration des objets comme l’Ipad d’Apple ou la Wii de Nintendo présentés comme des instruments de libération. On attendrait plus d’un philosophe… mais l’auteur est davantage dans la mouvance que dans la critique. En fait, c’est le design qui cherche à s’emparer de la philosophie et non l’inverse.

L’ouvrage est totalement libéral compatible de ce point de vue et paradoxalement sa lecture ne changera pas nos perceptions, car il n’est pas certain que l’auteur donne réellement quelque chose à voir.

Bref, une lecture finalement assez décevante pour les critiques évoquées auparavant, mais surtout parce qu’elle n’a évoqué aucun déclic et aucune piste de réflexion nouvelle chez moi.

La pédagogie du jeu est-elle vieux jeu ?

Depuis plusieurs années, le regain d’intérêt pour le ludique est exponentiel dans les classes. Rien d’étonnant, a priori à la base la logique qu’on apprend mieux par plaisir et quand on a envie de le faire. Parmi ses pistes, on évoque souvent celle des jeux vidéo, prisés par les jeunes générations, mais aussi par des générations de professeurs. L’idée en soi est plutôt intéressante, mais il reste toutefois à éviter certains écueils.

Un article fait état d’un jeu de rôles mis en place dans le cadre scolaire. L’idée parait séduisante, les élèves jouent des personnages, gagnent des points selon leurs résultats, en perdent pour un comportement inapproprié ou des retards et réalisent des défis ou peuvent acquérir des bonus.

Pour beaucoup, cela parait révolutionnaire et génialissime, voire totalement innovant.

Et pourtant, ce n’est pas nouveau du tout, c’est même tout simplement le retour du système des récompenses qui avaient été peu à peu supprimées, car elles instauraient une forme de compétition scolaire. Or, elles reviennent sous une forme un peu plus fun… mais quelle différence ? Auparavant il existait des prix d’excellence, des bons points, des bons carnets et des récompenses négatives : bonnets d’âne, etc. Finalement, les logiques de gamification ne font que les réintroduire sous une forme différente. Il s’agit d’impulser le même registre d’une façon plus moderne et de façon détournée. Cela pose clairement la question du niveau général des élèves, mais aussi du niveau particulier. En clair, il s’agit de considérer que le mythe égalitariste qui pollue l’École depuis de nombreuses années doit être définitivement mis à l’écart. Les élèves ne sont pas égaux, certains sont intellectuellement précoces, d’autres sont mieux stimulés par un environnement familial intéressé par la formation scolaire. Plus l’École prétend combattre cet état de fait, plus elle ne fait qu’aggraver la situation. L’affaire des devoirs est en ce sens symbolique. Il faudrait les supprimer selon certains enseignants et notamment la FCPE, association qui n’a pas évolué depuis 30 ans et qui a soutenu la réforme stupide du précédent ministre. Or, la suppression des devoirs n’est qu’une réduction du temps scolaire… or cette réduction va frapper surtout les élèves les plus défavorisés dans la mesure où les parents les plus soucieux de l’éducation vérifieront les connaissances de leurs enfants (je pense notamment à mon cas avec mon fils)… et donneront éventuellement des exercices complémentaires à faire. Du coup, il ne faut pas réduire le temps scolaire du soir… Pourquoi d’ailleurs faudrait-il que les activités d’apprentissage, de lecture, de calcul, de réflexion s’arrêtent à cette heure ? Sans doute pour laisser la place aux industries de service et de la logique dominante des loisirs. On voudrait fabriquer massivement des imbéciles qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Je pense à l’inverse qu’il serait préférable d’organiser des activités de travail et d’exercice par petits groupes et de mettre les moyens pour les élèves socialement défavorisés. Cela pourrait consister aussi en des activités diversifiées (cours de langue, musique, arts, informatique, etc.) J’aurais soutenu une réforme qui aurait permis d’améliorer la formation de tous les élèves notamment si on avait recruté des personnels qualifiés et diplômés en conséquence. La réforme ne fait que de confier nos enfants à des garderies améliorées. C’est scandaleux.

Mais revenons à la logique du jeu et à ses possibilités en termes de motivation.

À l’heure où beaucoup jugent les notes inutiles, car peu représentatives d’un niveau, voire carrément aléatoires et surtout relatives, il n’est pas idiot en effet de songer à des alternatives… Seulement, plusieurs pistes sont possibles : la fameuse logique de l’évaluation par compétences qui a gagné peu à peu les classes du primaire et qui semble pouvoir se développer avec le socle commun mérite un examen particulier.

Seulement, ces logiques ne génèrent pas trop de motivation chez les élèves qui ne sont pas vraiment mis au parfum des tenants et aboutissants de ce genre d’évaluation, notamment au primaire. Je ne parle même pas des parents qui ne doivent pas toujours comprendre ce genre de démarches.

De plus, ces évaluations portent souvent sur des éléments ponctuels, cela signifie que ce qui semble acquis à un moment donné peut être perdu quelques mois plus tard. En cela, le système n’est pas meilleur que les notes qui sont comprises par parents et enfants, mais qui peuvent être génératrices autant de motivation que de démotivation. J’ai déjà évoqué à plusieurs reprises l’échec du B2I pour ces raisons et j’ai du mal à comprendre pourquoi on veut décliner à l’ensemble des disciplines ce qui a lamentablement échoué. Je m’étonne de voir qu’on cherche à décliner ce qui ne fonctionne pas.

À mon sens, le socle génère surtout de la démotivation chez les enseignants et élèves dans la mesure où il s’agit d’une évaluation essentiellement administrative qui ne repose pas suffisamment sur des logiques de preuve telles que pourraient être des portfolios de réalisations par exemple. L’un ne peut aller sans l’autre.

La recherche de la motivation est effectivement essentielle, mais elle ne peut s’opérer uniquement dans des terrains d’expérimentation limitée. Si on veut rentrer dans des logiques de motivation qui permettent d’atteindre plus rapidement des niveaux supérieurs du fait d’un travail supplémentaire fourni, il faut casser les plafonds de verre. Et le premier d’entre eux, est la logique de la classe de niveau. Comment peut-on bloquer un élève qui voudrait progresser dans une matière ? Comment permettre à un élève qui voudrait se remettre à niveau de passer plus de temps dans le domaine où il rencontre des difficultés ?

Comment peut-on laisser dans une même classe des hétérogénéités qui finissent par ne plus avoir de sens du fait d’écarts considérables. Combien d’élèves ai-je pu voir dans mes collèges qui au final ne travaillaient plus et ne savaient plus travailler, car ils n’avaient jamais eu vraiment d’effort à fournir tant le niveau général était médiocre.

Je n’ai jamais cru au discours qui défend les classes hétérogènes. Elles sont pénalisantes pour de nombreuses élèves. Je ne remercierais jamais assez d’avoir pu être dans des classes de niveau, certes déguisées au collège. On confond trop souvent différences et hétérogénéité.

On oublie aussi que nous avons besoin d’un minimum de compétition pour progresser. Cela implique pour certains de se mesurer aux autres, mais il s’agit aussi de se mesurer à soi. Comment oublier d’ailleurs que compétition et compétences ont la même étymologie ? Étymologiquement, il s’agit de se rencontrer au même point. On serait tenté de dire qu’il s’agit d’accéder à un niveau de jeu.

Il reste à savoir de quel jeu on parle. L’anglais différencie le game (qui renvoie à l’idée de jeu à jouer) et le play (qui désigne un ensemble d’activités) sans oublier le gamble (le pari), tandis que le latin différencie le ludus (qui marque déjà une tension avec l’école) et ce qui pourrait être de l’ordre du pain et des jeux (panem et circenses).

En fait, tout dispositif peut présenter une démarche ludique, il s’agit surtout de la manière de le représenter. En effet, le paradigme ludique permet de garder de la motivation dans des tâches répétitives qu’il faut parfois recommencer à plusieurs reprises pour espérer un minimum de maîtrise. C’est la logique même de l’exercice. Le jeu comme mécanisme de la répétition dissimulée par l’envie de s’améliorer.

Faire et refaire jusqu’à bien faire.

Évidemment, l’enjeu pas nouveau est de parvenir que cette logique de performance ne demeure pas qu’individuelle et qu’elle s’inscrive dans une démarche collective, de partage de façon à ce que l’effort de l’un puisse bénéficier à d’autres. Un esprit proche des dispositifs des logiciels libres.

L’open source, plus proche de la méritocratie que de la démocratie, ai-je pu lire dans un tweet récemment. Sans doute est-ce vrai, mais la démocratie ne peut fonctionner sans un minimum de méritocratie. Mieux vaut à mon sens la méritocratie à la médiocrité, à condition qu’on puisse tous trouver les moyens d’être méritants. Si on en est encore à s’interroger aujourd’hui sur ces questions, c’est que nous ne sommes toujours pas parvenus à réconcilier pédagogues et républicains, division certes factice, mais qui reste une fracture symbolique forte.

Finalement, si nous n’arrivons pas à réformer notre École et à lui insuffler l’envie et l’esprit nécessaire, c’est autant parce que nous sommes devenus stupides (du fait d’une agitation de l’esprit qui fait que nous analysons le phénomène d’un seul point de vue), mais surtout, et c’est tout aussi grave, parce que nous n’avons plus aucun projet de société, plus aucune envie de vivre ensemble, plus de conception commune de la démocratie.

Il est temps de conclure ce billet trop long.

À nous de jouer ?

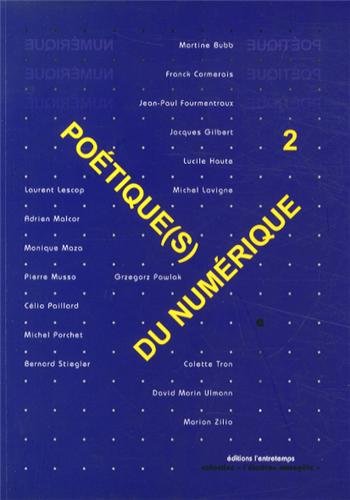

Entrez dans la poétique du numérique

Compte rendu de Poétique du numérique 2, les territoires de l’art et le numérique, quels imaginaires ? Sous. la direction de Franck Cormerais. Editions, l’entretemps, 2013 Une couverture violette avec un titre en jaune, la couleur est donnée pour ce poétique du numérique numéro 2. Franck Cormerais a réuni dans cette édition une quinzaine d’auteurs pour interroger notamment le rapport entre l’art et le numérique. Il s’agit aussi de réinterroger l’esthétique dans des perspectives contemporaines qui aboutissent à une réflexion sur l’œuvre d’art et sa place dans la société. Mais l’objectif est de mieux comprendre le rôle de l’artiste et du spectateur, en incitant l’artiste à devenir majeur notamment face au regard d’un spectateur dont il faut faire également la critique. L’ouvrage se positionne nettement autour de la question technique, la technè dont il est rappelé à juste titre qu’elle mêle aussi bien art que technique, imaginaire et raison et qu’il est sans doute opportun de repenser les liaisons et les hybridations entre les différentes facettes, tandis que des siècles nous ont appris plutôt à les séparer. Jean Paul Fourmentraux dans le second chapitre retraduit d’ailleurs bien cet enjeu en montrant que la poïesis présente bien cette dualité entre création et production.

L’ouvrage fait donc une place importante aux imaginaires. Pierre Musso qui signe la préface nous gratifie d’un chapitre intitulé « imaginaires et innovation technologique » d’une grande qualité qui fait le point sur différentes théories autour des techno-imaginaires de façon éclairante et synthétique. Un texte à lire et à faire lire assurément. L’ouvrage s’appuie souvent sur des expériences artistiques particulières, voire innovantes. Le générateur poiétique (dont j’avais parlé ici) d’Olivier Auber est ainsi cité à plusieurs reprises. Le lecteur y trouvera matière à réflexion et une richesse dans les références épistémologiques, ce qui entrainera de nouvelles lectures et certainement des relectures. On notera que Gilbert Simondon en tant que philosophe de la technique est souvent cité en référence. Impossible de résumer l’ensemble des chapitres de l’ouvrage qui est divisé en quatre parties :

- De nouveaux territoires pour l’art ?

- Une cartographie déplacée

- Une spatialité interrogée

- Un imaginaire reformé.

Les lecteurs du blog seront sans doute également intéressés par le chapitre consacré par Jacques Gilbert au concept de sérendipité, « A la suite des princes de serendip » dont il fait la critique. Il montre les différents récits mythiques de la sérendipité et étudie de manière intéressante le positionnement d’Horace Whalpole, le créateur du roman gothique et créateur du néologisme. L’ouvrage s’achève par la rédaction de six thèses concernant la poétique du numérique par Franck Cormerais et Sylvie Gosselin, thèses brièvement exposées tout d’abord, puis développées ensuite. Posant les jalons d’une réflexion théorique nouvelle, la poétique du numérique est vue comme une manière de voir le numérique autant de façon pratique que théorique. La technique est ici pensée et non rejetée, et la création vue également d’une manière collective. Ce texte laisse entrevoir de futurs développements intéressants en s’achevant sur la nécessité de construire un nouveau « sublime » entre art, science et technique. Le lecteur y trouvera également quelques réflexions sur la tendance aux « labs ». La courte postface de Bernard Stiegler tente de redéfinir l’artiste dont le philosophe nous dit au final qu’il est un « tenseur ». C’est dans cette poétique du numérique en tension que nous invitions le lecteur à entrer.

Pourquoi j’écris moins sur le blog…

Cela fait plus de deux mois que je n’ai rien écrit sur le blog. Une activité faible alors que le guide des égarés est dans sa quinzième année.

La principale raison est principalement liée au temps et au fait que je partage mes journées entre projets de recherche, articles et gestion de la filière InfoNum de l’iut de Bordeaux. Pour la semaine prochaine, je dois remettre un article pour un colloque, une évaluation ANR, corriger la dernière version d’un article, préparer une réunion pour un projet de recherche et gérer tout ce qui va arriver à l’IUT, sans oublier les imprévus.

Du coup, le blog n’est pas du tout prioritaire et ce d’autant plus qu’une partie de l’activité est aussi déportée depuis quelques années sur Humanlit. A suivre prochainement sur Humanlit, des travaux de ma stagiaire (une grande première pour moi !) et des résultats d’enquête.

C’est aussi une logique amorcée depuis quelques années et qui consiste à devenir réellement « transmédia » en ne faisant pas du blog le seul lieu de publication. Je préfère donc largement diversifier mes écrits entre articles de recherche (deux devraient sortir prochainement et j’espère un cet été qui devrait faire un peu de bruit dans les SIC), des chapitres d’ouvrage ( dont un dans cet ouvrage sur l’identité numérique coordonné par notre JPP de l’infodoc et de la cybercriminalité), des ouvrages, un en solo aux Presses de l’Enssib, un collectif sur les Humanités Digitales chez Fyp, et un petit roman sur une thématique du moment chez Publie.net. A cela se rajoutent d’autres articles pour les copains, des articles pour les revues professionnelles (Argus prochainement) et des articles pour des dictionnaires thématiques, et j’en oublie sûrement.

Bref, je n’arrête pas d’écrire, ce qui ne signifie pas que je sais parfaitement écrire, bien au contraire.

J’ai hésité à deux ou trois reprises à publier des avis sur l’Education Nationale, mais j’ai préféré m’abstenir, faute de temps pour le faire ou par manque de cohérence de l’écrit parfois. Sur le sujet, c’est un court ouvrage qu’il me faudrait écrire, mais j’hésite un peu à rajouter ma prose aux innombrables publications dans le domaine. Il reste que je me sens assez nettement en rupture avec les différents courants actuels.

Le blog en pâtit quelque peu, mais ce n’est rien en regard du projet de roman amorcé en fin d’été et qui n’a pas franchi les dix pages et dont j’avais fait un des objectifs de l’année et sans doute un objectif encore plus ambitieux.

Si le temps le permet, j’envisage un nouveau visage graphique pour le blog, ce qui me donnera peut-être envie de rebloguer !

Entre information et formation, les enjeux d’une reformation des esprits

Je mets en ligne ici le texte de mon intervention d’hier à la journée transverses de l’Université Bordeaux Montaigne. Je n’ai pas eu le temps d’exposer toutes mes idées, par conséquent le texte est un bon moyen de le faire a posteriori. j’étais intervenu à la demande de Franck Cormerais et en compagnie de plusieurs intervenants tels qu’Alain Giffard, Didier Paquelin et Clément Dussarps.

Le numérique est présenté comme une nouvelle condition des modes d’enseignement et de transmission des savoirs et des compétences. Il reste cependant à mieux cerner les modalités et circonstances d’une reformation des esprits,alors que le numérique a effectué sa démocratisation par une logique davantage basée sur la sphère des loisirs que celle de l’apprentissage.

Évoquer une reformation implique deux choses. La première c’est qu’il existe ou qu’il a existé une formation digne de ce nom, notamment dans son objectif de former des citoyens. L’idée d’une re-formation renvoie au fait qu’il s’agit de la repenser et notamment de prendre en compte les spécificités actuelles du numérique. Reformation également quand il s’agit aussi de répondre aux phénomènes de déformation à l’œuvre.

Le contraire de l’information et de la formation est finalement cette déformation des esprits qui s’exerce souvent à notre insu en court-circuitant les mécanismes traditionnels de l’apprentissage. Les industries de services sont également les mieux placées dans le domaine de la formation des esprits, sauf qu’il ne s’agit pas de la valeur esprit de Valéry, mais davantage d’un esprit de la valeur, de celle que l’on peut plus aisément comptabiliser. Finalement la dette n’est pas uniquement celle de nos finances. Bien plus importante est celle de la valeur esprit. La réduction des Lumières à une rationalisation uniquement comptable place au second plan l’exercice de la raison.

Une logique comptable qui privilégie le calculable au raisonnable, l’impulsion à la réflexion, le tag au like. Le web de Tim Berners Lee et de Robert Cailliau a bien changé. Le projet initial visait à partager des données, des news et de la documentation. C’est encore le cas aujourd’hui, mais le sens est quelque peu différent, tant nous sommes passés d’une indexation des connaissances à une indexation des existences.

On comptabilise, on place dans des cases, parfois on ajoute les choux et les carottes (les likes et les retweets par exemple) pour tenter d’obtenir des indices d’influence ou de popularité. Alors, certains sont tentés par acheter justement des likes pour augmenter leur indice. Les discours des consultants en personal branding considèrent l’individu comme une marque qu’il faudrait gérer à la manière d’une entreprise. La déformation va désormais trop loin nous semble-t-il.

Face à des logiques court-termistes, c’est au contraire des perspectives plus longues qui sont nécessaires pour la construction des individuations personnelles et collectives qui ne peuvent être soumises à des logiques de Top 50, sous peine de ringardisation rapide.

Une ringardisation qui touche évidemment l’ensemble des institutions à tort et à raison. Les enseignants sont parmi les premières victimes de ces phénomènes qui les placent en concurrence avec les industries de l’attention qui désormais viennent la concurrence jusque dans la salle où il tente de professer. Il est bien sûr possible d’adopter la politique du refus. Mais elle n’est pas viable à long terme. On peut aussi céder aux discours de l’adaptation et du retard technologique. A l’échelle de l’humanité, le retard n’est pas celui d’être équipé du dernier pc haute performance, mais là où le retard ne cesse de s’accroître, c’est celui de la réflexion autour de ces nouveaux environnements. On reste au niveau superficiel des usages, tandis que les projections pédagogiques restent largement insuffisantes, au point qu’il convient de se demander bien souvent où se trouve réellement l’innovation ? Faire un cours en utilisant twitter, est-ce innovant ?

Évidemment non, l’enjeu est donc de privilégier une redéfinition des littératies qui nous semblent essentielles dans la fabrique du citoyen. Plusieurs approches sont possibles, mais il apparait que le temps est à la nécessité d’une convergence des littératies pour mieux former les jeunes générations aux potentialités de la convergence du numérique. Littératies informationnelles, médiatiques et numériques rassemblées autour d’une translittératie pouvant s’exercer sur une variété de supports et une diversité d’objets comme les smartphones, les liseuses et les ordinateurs portables ou de bureau.

Les discours optimistes et technophiles prétendaient que le numérique nous apporterait un accès facilité à la connaissance. Face aux apparences simples, la complexité à l’œuvre dans le numérique implique dès lors de repenser l’écriture et la lecture autour de ces dispositifs en portant l’ambition à une maîtrise relative, et non à un simple usage. Cela ne signifie pas seulement de considérer le numérique comme un simple apprentissage informatique, trop de tentatives actuelles réduisent le numérique au code.

Les enjeux sont bien plus vastes. Je les ai évoqués plus longuement dans la formation aux cultures numériques.

Une des pistes possibles serait de se pencher sur l’opportunité d’une formation aux écritures de soi en considérant les supports numériques, comme autant de supports externes, des hypomnemata au sens de Foucault et de Stiegler, hypomnemata et metadata dont la plupart des individus sont devenus aujourd’hui producteurs, parfois de façon inconsciente. Or c’est ici qu’une telle formation mériterait une attention longue et prolongée, ce qui implique par conséquent une reformation importante de l’École elle-même, au-delà d’une refondation.

Un caractère disciplinaire à remobiliser en allant au-delà de la vision négative exprimée par Foucault. . Ce n’est pas une refondation sur des bases d’un espace-temps essentiellement physiques : l’école comme institution entre quatre murs, c’est une reformation des esprits sur des espaces de formation élargis. C’est pleinement l’exercice de la skholé qui a donné le mot école. Mais l’école, c’est ne pas seulement le fait de se rendre dans un établissement. C’est la possibilité de se former en s’accordant des temps dédiés, pendant lesquels maintenir son attention suffisamment de temps pour comprendre, mémoriser et avoir envie éventuellement d’appliquer, de faire et de redécouvrir encore.

Or réduire l’école à un dispositif restreint dans l’espace et le temps rend impossible une formation réellement ambitieuse. Ouvrir les écoles les mercredis matins n’est finalement que l’exercice traditionnel disciplinaire que dénonce Foucault : celui qui vise à discipliner les corps à des moments dédiés.

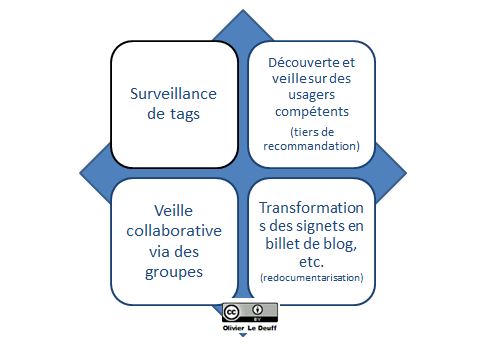

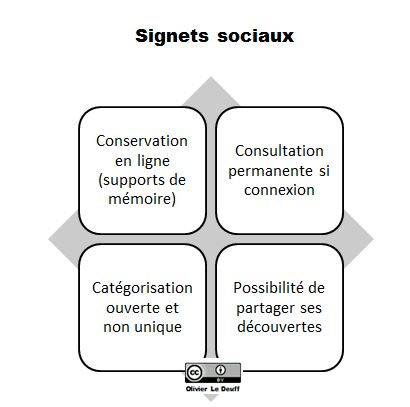

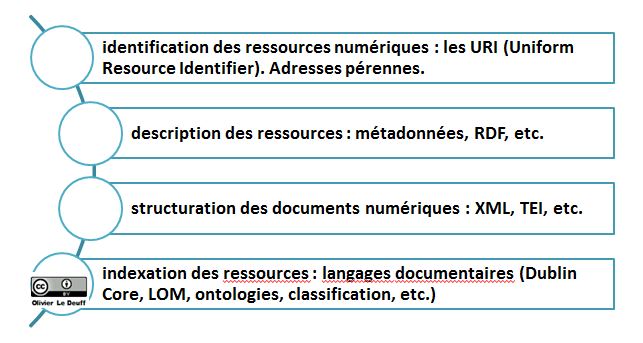

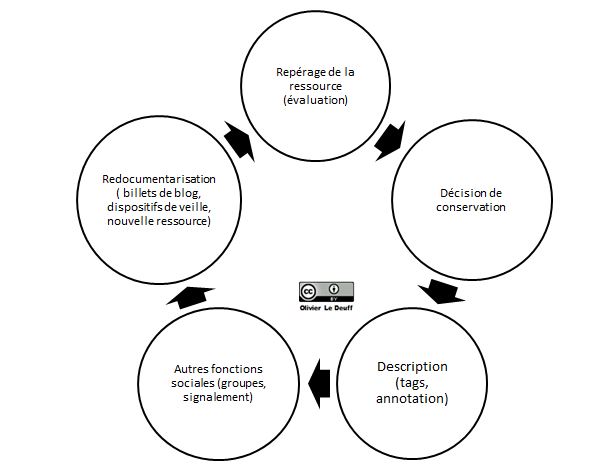

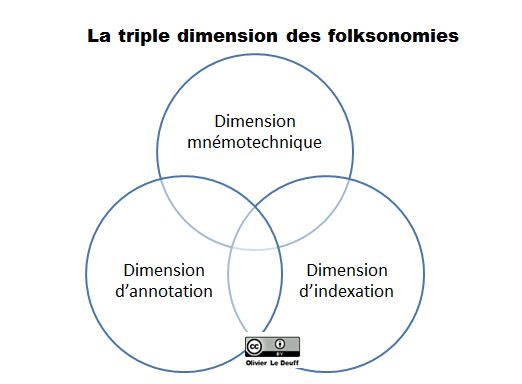

Pourtant, il ne faudrait pas rejeter l’intégralité de la formation disciplinaire dispensée par l’École. Elle doit former aux cadres et aux méthodes de l’exercice de la pensée et de la raison. Cela implique une logique quelque peu contrainte qui oblige l’écolier a exercé sa raison en disciplinant son corps et son esprit pour rester concentré. Et cet exercice doit également s’apprendre avec de nouvelles méthodes et stratégies sur les dispositifs numériques. La production de résumés avec les signets sociaux pourrait constituer des éléments opportuns, de même que la capacité à s’accorder des temps de lecture succédant à des temps de collecte. L’importance d’une culture de l’information rejoignant une culture technique dans la conception de Simondon apparait alors essentielle. Si l’incurie et la bêtise déforment l’esprit, la culture lui donne forme.

Il y a donc encore plein de pistes d’espoir qui devraient nous faire éviter un spleen documentaire. Une des pistes qui occupe les universités actuellement est celle des humanités digitales. Le but est d’utiliser le numérique pour améliorer les possibilités de recherche et les façons d’enseigner. Plusieurs projets se déroulent dans cet esprit dans cnotre université.

Réunir l’esprit des lumières et l’esprit premier du web en alliant le faire et le savoir me parait être également souhaitable. Une des pistes potentielles serait de rapprocher les lieux de documentation des lieux de production au sens large. On peut bien sûr imaginer des fablabs, mais il s’agit surtout de repenser les modes de production de la recherche avec une meilleure prise en compte du public étudiant dans la formation, mais aussi du public amateur afin que l’université puisse contribuer à jouer un rôle d’acteur dans la société et pas seulement celui d’un observateur.

Finalement, cette reformation passe d’abord par une reformation des Universités et de leur rôle dans la société, une transformation essentielle qui doit faire le choix d’ADOPTER le numérique et surtout pas de s’y ADAPTER sous la contrainte.

« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l’esprit gémissant en proie aux … courts-circuits…. Il est temps pour les esprits de soulever le couvercle…

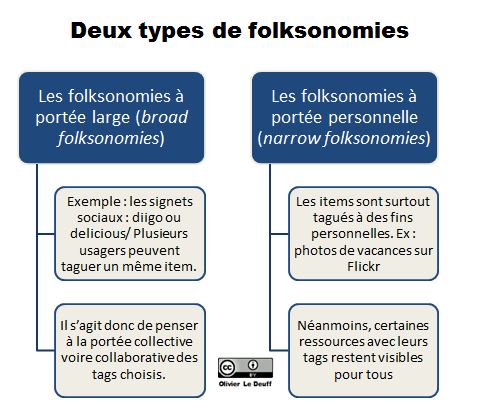

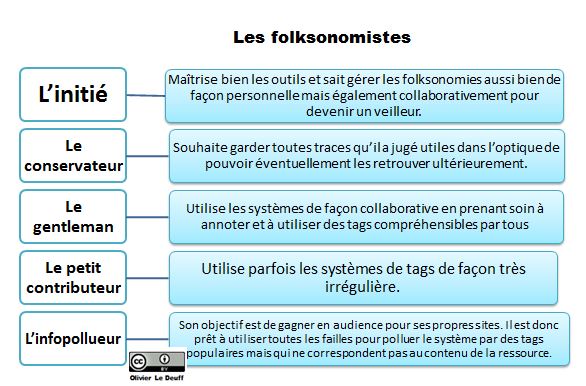

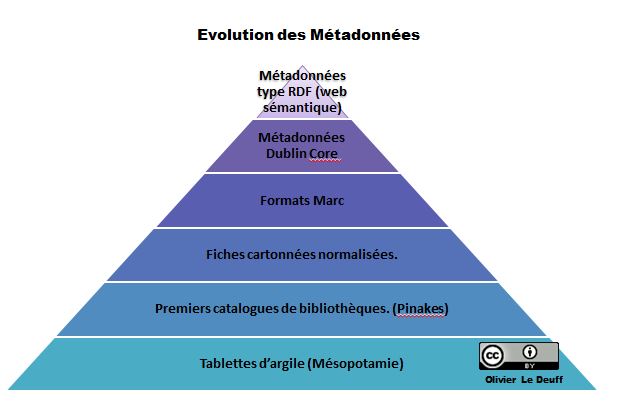

Du Tag au like, les images sous licence CC

On me l’a demandé à plusieurs reprises et c’est une envie partagée. Je vais mettre dorénavant toutes les images, schémas ou infographies que je crée sous une licence Creative Commons de façon à faciliter leur réutilisation en dehors de leur contexte et production d’origine.

Du coup, je commence cette initiative en plaçant les images utilisées dans l’ouvrage Du Tag au Like sous licence CC by. L’ouvrage reste sous le régime du droit d’auteur classique pour le moment. La licence est souple, vous avez le droit d’en faire ce que vous voulez, il suffit d’en citer l’origine. Je vais les mettre également sous mon compte Pinterest. Il serait sans doute intéressant de le mettre également sous les wikipedia commons.

Tout le dossier est disponible ici sur gdrive.

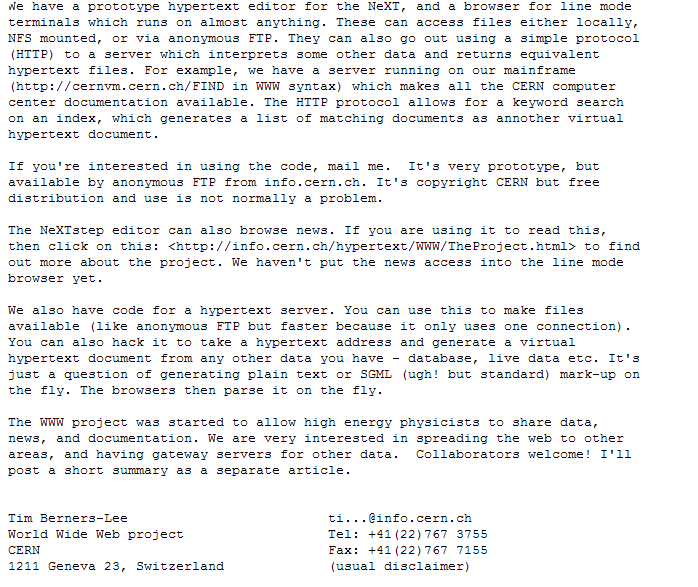

Le web comme espace de partage et de diffusion des données, des nouvelles et de la documentation

Il est toujours bon de se replonger dans l’histoire, et plus particulièrement dans l’histoire du web. Et pour cela rien de mieux qu’un document qui annonce justement la création du web. Le document est signé Tim Berners Lee, mais le « we » du début démontre un travail collectif avec Robert Cailliau. Et le texte apparaît clairement comme une œuvre collective. Ce qui est intéressant dans ce texte, c’est le but du web qui est dessiné : partager des données, de la documentation et des nouvelles dans un premier temps pour les physiciens. Si bien que l’expression de news ne renvoie pas nécessairement à un aspect journalistique, mais plutôt à des nouvelles qui concerne le public scientifique, notamment l’annonce de colloque ou de publications. Mais ce qui est étonnant, c’est de trouver en première position, l’expression de données et de d’emblée. Cela démontre bien l’envie de démontrer qu’il s’agit de partager des résultats de recherche avant tout.

Ce qui nous intéresse le plus au final, c’est le fait qu’on y mentionne clairement qu’il s’agit de partager de la documentation. Le mot figure tel quel en anglais. On sait que l’expression est surtout francophone, et l’influence de Cailliau qui est belge est évidente. Mais il faut probablement considérer que l’expression est néanmoins courante chez les chercheurs et qu’elle correspond à une réalité en 1990. Ce n’est pas anodin de voir que le mot documentation figure dans ce triptyque. On peut y voir comme une inscription initiale dans le web.

Le passage au web commercial n’a fait qu’ accroitre l’aspect news dans ses formes les plus simples voire simplistes désormais au détriment des formes documentaires plus élaborées. En ce qui concerne les documents, désormais ils ont tendance à se constituer non pas a priori, mais a posteriori par un amalgame de données qui constituent alors des documents en réponse à des requêtes. La logique documentaire s’est déplacée sur l’échelon individuel au niveau des profils personnels. Le web n’appartient plus depuis longtemps à ses créateurs, on peut déplorer qu’ils appartiennent de plus en plus à des firmes privées.

Le Html est alors dans ses formes les plus primaires dans une évolution issue du SGML, dédié historiquement à la documentation technique. Voilà de quoi rappeler que la documentation est dans le web depuis le début et sans doute un peu avant.

Retour vers le futur : le projet MEMEX

La nouvelle a commencé à circuler. La fameuse Darpa vient de lancer un appel d’offres pour un projet nommé Memex. Abondance s’en fait l’écho et rappelle l’origine du MEMEX, le memory extender de Vannevar Bush, projet théorisé dans l’article « as we may think » de 1945. Un document présente le cadre du projet et il est intéressant à plus d’un titre. Si à première vue, Abondance considère que l’objet est d’améliorer le référencement des documents et données présents dans le web profond, notamment pour des questions d’intelligence économique et de repérage de trafics illégaux, la question est en fait peut-être davantage complexe.

En premier lieu, l’interrogation classique consiste à se demander si les résultats ne vont surtout pas alimenter des logiques d’indexation de personnes au bénéficie des institutions de surveillance telle la NSA. L’hypothèse est possible tant les industries de surveillance et de captation de l’attention semblent avoir pris le dessus sur ces aspects, si bien que les institutions s’en trouvent désormais dépendantes, au point de devoir demander des autorisations pour accéder aux données privées. On sait que la tentation est de passer outre les autorisations parfois.

Mais il faut peut-être aller plus loin.

Les références à Bush ne sont pas anodines, d’autant que le savant américain n’est pas le seul à être cité comme référence dans le document. On retrouve aussi Douglas Englebart et sa démonstration emblématique de 1968. Un parfum de nostalgie semble régner.

Si on lit la page 5, on comprend que le but est de dépasser la recherche dominante, qui est celle de la logique de la correspondance d’une ressource avec une requête. Si on suit le cheminement d’as we may think, c’est plutôt de déduire la requête à partir d’un cheminement.

Pour ma part, je ne suis pas certain que le projet porte justement sur ce qu’on nomme le web invisible, car il est bien mentionner qu’il s’agit du web public. Il reste à savoir quelles sont désormais les frontières du web public, tant les dispositifs du cloud tendent à publiciser ce qui était du domaine privé et de nos disques durs.

Les méthodes d’indexation doivent être nouvelles selon l’appel d’offres. Ce qui intéresse c’est tout ce qui permet de dégager du sens, mais dans des logiques qui dépassent celles du TAL. On est dans des logiques de métadonnées augmentées pour dégager du sens dans les mises en relation entre différents types de données ou de facettes. On a quand le même le sentiment très fort qu’il s’agit surtout d’examiner les données et documents issus des espaces de cloud…

Les mécanismes de recrutement et de fonctionnement sont également intéressants car on retrouve toutes les recettes qui ont fait le succès de l’Arpanet… avec des logiques de collaborations relativement souples. A travers ce projet, on pressent qu’il s’agit de refonder l’Ipto de la grande époque. Reste à trouver les nouveaux Licklider, les Bob Taylor des futures générations. Sur ces aspects historiques, on ira voir du côté de la thèse d’Alexandre Serres et le support sur l’histoire de l’Internet.

Il reste à se demander qui va répondre à l’appel d’offres. C’est le grand mystère car les territoires de l’indexation semblent parfois sans limite. Et quid de Google dans l’affaire ?

Mes dernières parutions en SF faisaient justement le point sur les questions de l’indexation et la désindexée faisait déjà référence à la Darpa et au professeur Vannevar. Le prochain roman mettra en scène justement un géant du web nommé Argos, la Darpa rachetée justement par Argos et des questions stratégiques au niveau du cloud. A lire très prochainement…

Reste à savoir désormais qui mène la danse entre les institutions de l’indexation et de la surveillance et des industries des mêmes domaines. Une chose est certain, les leaders sont américains…

Une erreur historique : Leibniz et Gabriel Naudé

Une erreur historique découverte en cours, pendant lesquels j’insiste pour que les étudiants usent de leur accès web pour compléter et corriger ce que je raconte . Un premier miracle a eu lieu hier matin, un étudiant a remarqué que j’avais fait une erreur d’un an sur une date de naissance. Pas de quoi être déstabilisé, mais une première et une bonne nouvelle.

Du coup, je les ai encouragés à vérifier les dates de naissance quand j’ai oublié de les noter… et c’est alors qu’en écrivant les dates au tableau, je constate une terrible impossibilité historique que je commets dans mon cours et dans… mon livre Du Tag au Like à la page 16 !

Je raconte en effet que Leibniz, dont beaucoup ignorent qu’il a été bibliothécaire, a rencontré Gabriel Naudé… qui l’a inspiré dans sa profession et dans ses méthodes de classement et de classification.:

« La bibliothèque du Duc Auguste de Brunswick-Lunebourg[1], la plus grande du monde au xviie siècle, est également intéressante, car ce collectionneur établit lui-même son propre catalogue, tandis que la tendance était plutôt de confier la bibliothèque du mécène à un érudit. Il établit un système classificatoire et des cotes qui sont également liées au format des ouvrages à des fins d’économie d’espace. Ce catalogue sera ensuite nettement amélioré par le philosophe Leibniz (1646-1716) qui lui succèdera en tant que bibliothécaire. Une carrière professionnelle qu’il mènera d’ailleurs pendant 40 ans. Sa rencontre avec Gabriel Naudé, le bibliothécaire de Mazarin, auteur de l’ouvrage Advis pour dresser une bibliothèque, rédigé en 1627, l’incite à constituer une bibliothèque universelle qui couvre tous les savoirs. Leibniz s’intéressa beaucoup aux travaux de classification et d’indexation et déplorait justement le manque de mots-clés dans les descriptions bibliographiques. »

Le problème dans cette histoire, c’est qu’il y a un mais… Gabriel Naudé nait en 1600 et meurt en 1653, tandis que Gottfried Wilhelm Leibniz nait en 1646 et meurt en 1713. Du coup, certes Leibniz est un génie sans doute précoce, mais une rencontre décisive alors qu’il n’a que 7 ans sur le lit de mort de Naudé semble plus qu’improbable.

Or Wikipédia rapporte plus ou moins la même histoire :

« Gabriel Naudé occupe une place centrale dans l’histoire des bibliothèques et de la bibliophilie. D’abord, par la publication, 1627, de son Advis pour dresser une bibliothèque’. Naudé, « l »homme de France qui avoit le plus de lecture » (Bayle), le futur bibliothécaire de Mazarin, celui, aussi, qui enseigna, plus tard, le classement et le maniement des livres à Leibniz, est le premier théoricien d’une bibliothèque systématiquement organisée »

Nul doute que Leibniz a lu Naudé, mais Wikipédia parle carrément d’enseignement !

Si moi aussi, je raconte cette histoire (fable ?), c’est que je l’ai lue non pas sur wikipédia mais dans les articles qui évoquent la carrière de bibliothécaire du philosophe et mathématicien allemand. C’est le cas de l’article passionnant de Jacques Messier dont celui paru en 2007 dans Argus et dont on peut lire une version allongée ici, Un bibliothécaire parmi les humanistes : Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716). Voici ce que nous en dit Jacques Messier :

« Leibniz fit également la rencontre du bibliothécaire du Roi, Gabriel Naudé, auteur de l’ouvrage A(d)vis pour dresser une bibliothèque, rédigé en 1627. Cet ouvrage lui inspira l’idée de constituer la bibliothèque universelle, couvrant tous les domaines du savoir. Gabriel Naudé, conçoit une bibliothèque destinée au grand public contenant des ouvrages sur tous les sujets susceptibles d’intéresser le plus grand nombre. Il dresse un catalogue par ordre alphabétique d’auteurs et de sujets. »

Je ne suis donc pas le seul à faire la même erreur. Mais pourquoi cette erreur ? La réponse est peut-être dans cet ouvrage sur les fondations de la bibliothéconomie allemande que je n’ai pas encore eu le temps de consulter et que commente le BBF :

« Dès cette époque, pourtant, la cause des bibliothèques ne reste pas un vain mot pour l’Allemagne, même morcelée, qui en possède alors deux particulièrement célèbres. L’une se trouve à Wolfenbüttel, où plane encore l’ombre de son directeur, Leibniz, qui a également été bibliothécaire à l’autre, celle du duc de Brunswick, à Hanovre, et s’est inspiré de l’Avis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudé. De plus, Leibniz a, sans doute, été le premier, comme le constate l’auteur, à prendre conscience du profit que pouvait tirer des ressources d’une grande bibliothèque de recherche le progrès des connaissances, et de l’intérêt qu’il y avait à procéder à des acquisitions régulières pour maintenir une bibliothèque au courant de l’activité scientifique et littéraire, plutôt que de lui préférer une bibliophilie, parfois coûteuse. Il en était de même pour Lessing, également appelé à une fonction officielle dans une bibliothèque. »

Cela nous permet d’émettre l’hypothèse que ce n’est pas Leibniz qui a rencontré Naudé, mais peut-être le fameux duc de Brunswick, qui est son propre bibliothécaire et qui possèdait une bibliothèque considérée comme la plus grande de son époque. Leibniz lui succèdera dans cette mission de classement. Une hypothèse séduisante, mais dont je n’ai aucune preuve.

Par contre, les autres hypothèses possibles sont des rencontres avec des personnes différentes portant le nom de Naudé. Il est possible que Leibniz est rencontré Gabriel Naudé… mais le fils ! Naudé était libertin, on peut imaginer une filiation. Au passage, il y a pas mal de bibliothécaires libertins, je pense notamment à Casanova. Mais je n’ai pas trouvé trace d’une telle hypothèse. L’article de Robert Damien ne nous en apprend pas plus.

Troisième hypothèse, la confusion entre Gabriel Naudé et Philippe Naudé, à qui Leibniz a adressé une lettre. Les deux Naudé n’ont rien à voir, le second est huguenot quand le premier justifie la Saint Barthélémy.

Pour l’instant, j’ai préféré rejeté l’hypothèse que Gabriel Naudé puisse avoir survécu sous la forme d’un ectoplasme ayant suivi des ouvrages qu’auraient acheté le duc de Brunswick quand la bibliothèque de Mazarin a été dispersée. Il aurait alors conversé avec Leibniz sous cette forme. Pas très crédible pour un des théoriciens de la raison.

Voilà, où j’en suis, j’attends vos hypothèses !

[1] Schneider Ulrich Johannes, « Quel système de savoir ? Du “jardin des livres” de la bibliothèque du duc Auguste au catalogue de Leibniz », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2006-2, n° 82, p. 8-14.

Retrouvons le sens de l’attention

Pas vraiment envie de me lancer dans une série de vœux pour 2014, comme j’avais pu le faire par le passé avec un appel aux lecteurs de crâne de licornes. Néanmoins, impossible de ne pas réagir avec une certaine distance aux actualités peu réjouissantes à l’occasion de cette année 2014 qui verra au mois d’octobre les 15 ans de cette entreprise d’écriture et de communication qu’est le Guide des Egarés.

Je vois beaucoup de plaintes contre des phénomènes de censure diverses et variées avec des comparaisons qui n’ont pas lieu d’être. Il est plus facile actuellement qu’il y a 20 ou 30 ans de publier des commentaires et des avis et de l’information, quelle qu’en soit la qualité. C’est un fait. Cette liberté d’expression est souhaitable et nous nous sommes battus pour l’obtenir et il faudra encore prêter attention et veiller pour qu’il en soit encore ainsi.

Après il reste les lois pour éviter certains abus et appels à la haine. Elles sont utiles et sans doute insuffisantes, néanmoins on ne pourra jamais bâillonner les pires positions et les plus extrémistes. C’est le paradoxe de la démocratie et de la liberté que de permettre aux idéologies racistes et rétrogrades de pouvoir s’exprimer. Seulement, c’est aussi une des conditions de son succès. Si on ne parvient pas à les combattre, c’est que nous avons fait des choix mauvais collectivement, du fait d’idéologies qui prétendent ne pas en être, ou au contraire en considérant que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles en accordant des droits sans se poser la question des devoirs afférents et des efforts pour y accéder. Nos exigences de liberté doivent s’accompagner d’exigences citoyennes. Or elles sont sans cesse menacées par des inégalités croissantes, par une éducation insuffisante, mais aussi parce que le consumérisme et le communautarisme prennent le dessus sur des idéaux républicains nationaux ou supranationaux. Du coup, il apparait plus rassurant que d’opérer un repli sur soi et sur les siens que d’aller se risquer sur des collectifs plus vastes.

Le rêve de Paul Otlet s’est transformé, passant d’une indexation des connaissances à une indexation des existences. On est en train de parvenir à documenter l’essentiel de l’humanité, parfois à son insu. Seulement, cette humanité croissante plus en nombre d’individus qu’en qualités partagées se trouve prolétarisée et sans cesse opposée. Elle ne parvient pas à mettre en place un esprit commun, faute d’accès à la majorité (au sens Kantien et de Simondon). Les Lumières sont menacées de toutes parts, y compris au sein de nous-mêmes. Le relativisme culturel menace et on n’ose affirmer le moindre mot sous peine d’être catalogué. Ce n’est pas de la censure, c’est de l’incompréhension.

On a perdu le sens et au doute conspirationniste succède alors le soupçon. Bien-pensance et mauvaises pensées ne mènent à rien, si ce n’est à rechercher l’attention pour obtenir de l’intérêt. Ce n’est pas qu’on ne peut plus rien dire, c’est qu’il faut dire n’importe quoi, pour être écouté. Le débat public est prisonnier de l’économie de l’attention. Il faut marquer les esprits ponctuellement, voire les déformer.

Voilà notre défi pour les prochaines années, parvenir à redonner du temps d’attention, notamment pour ce qui mérite des réponses nuancées et souvent complexes. Cela signifie une capacité à aller au-delà des logiques algorithmiques et de bouton-poussoir, au-delà des ouvrages ou thèses qui constituent des directeurs de conscience. Sans quoi les barbares auront gagné, puisque les propos mesurés seront devenus totalement inaudibles et incompréhensibles, tandis que les cris, les acclamations, les likes et les dislikes seront devenus notre seul langage commun.

Une des pistes est peut-être dans une position Holmesienne ou proche de celle de Guillaume de Baskerville.

Cette quête d’attention passe par la formation d’individus lettrés et bien documentés.