Suite de la série . Pour rappel, l’épisode 1 est ici, le second est là et le troisième ici.

Kit de survie, et kits en tous genres sont régulièrement mis à disposition et conçus par différents acteurs, en ce qui concerne l’éducation à l’information et aux médias.

Que dire si ce n’est que l’expression de kit appartient au champ sémantique du bricolage.

Un bricolage dont nous avons montré qu’il accentuait la lassitude des acteurs du terrain du fait d’un balisage institutionnel et disciplinaire flou.

La didactique de l’information tente de répondre à cette situation en essayant de distinguer les éléments essentiels à transmettre. Ce travail se trouve plus difficile à réaliser avec les évolutions du numérique, qui bouleversent parfois des évidences et des notions qui semblaient stables comme celle de documents ou d’auteurs par exemple. Cependant, cette complexité et les difficultés d’évaluation de l’information qui en résultent accroissent la nécessité d’une transmission et d’une formation.

L’objectif est en premier lieu de sortir de la logique de l’énonciation de compétences, qui peut apparaître comme un moyen de clarifier des objectifs mais qui a souvent le défaut de demeurer sur une transversalité qui empêche la réelle définition des savoirs et savoir-faire à transmettre.

Evidemment, plus il y a de rationalisation, moins il semble y avoir de souplesse possible. Cependant, nous considérons que la souplesse actuelle, qui repose sur la transversalité et les dispositifs type B2I, constitue plutôt un obstacle voire un impensé. Nous avions d’ailleurs montré que le B2I s’avère être en fait un triple obstacle à une culture de l’information, à une culture technique et à une culture informatique. D’autant plus, que cette logique aboutit à des instruments de certification auxquels aucune formation n’est réellement adossée.

Par conséquent, la didactique permet de sortir de la déclaration d’intention pour tenter une mise en place concrète sur le terrain. Il convient de préciser que le projet de la didactique n’est pas totalement achevé. Cependant, nous pensons que sa mise en place sur le terrain, particulièrement dans le secondaire ne peut attendre. Elle doit donc se co-construire avec des allers-retours entre théorie et pratiques afin de sortir d’une éventuelle querelle entre les tenants d’un enseignement top-down face à ceux qui préconiseraient un bottom-up.

De la même manière, il n’y a pas nécessairement de progression clairement déterminée avec des étapes à franchir les unes après les autres. Même si certaines notions peuvent être plus facilement abordées en sixième, comme par exemple la notion d’auteur ou de document, qui pourront être revues et affinées au fur et à mesure de la scolarité, il s’agit aussi d’effectuer un apprentissage en situation face à des obstacles ou des difficultés. Il est opportun de travailler l’évaluation de l’information assez tôt sans pour autant mentionner la notion d’évaluation de l’information.

Quoiqu’il en soit, notre travail sur la culture de l’information montre que les objectifs ne font pas de cette dernière une discipline isolée, mais que certains enseignements méritent des temps de formation dédiés et distincts des autres disciplines. Par conséquent, l’acquisition d’une culture de l’information ne peut continuer à reposer que sur des courtes séances glanées d’ici de là, bricolées sans cesse à la marge et dont la reconnaissance institutionnelle est faible, du fait d’une identification inexistante voire de second plan, puisque passant toujours après d’autres objectifs disciplinaires ou des objectifs de dispositifs tels que le B2I.

La culture de l’information s’opère sur des temps longs. Nous avons pu le constater en ce qui concerne l’évaluation de l’information , qui mérite des temps de formation et des temps de pratique et d’incessants allers-retours entre les deux. Cela signifie, que le simple fait de déclarer officiellement quelques heures marginales dans la scolarité dédiées à la formation à l’information ne garantira pas l’acquisition d’une culture de l’information pour tous.

Elle repose également sur des logiques de projet. En ce sens, les supports numériques et nouveaux hypomnemata (e-portfolios, etc.) permettent une construction sur du long terme avec la possibilité de conserver des traces des recherches d’informations, des sélections effectuées, des évaluations et des annotions réalisées sur les ressources et de consulter les productions finales. Ce travail, nous l’avons testé au cours du projet historiae qui va enfin renaitre grâce à Gildas Dimier, l’actuel boss de Cactus Acide.

La rationalisation des enseignements n’implique pas qu’un élève connaisse par cœur la définition de telle ou telle notion, mais davantage la comprenne pour réellement la mettre en application dans des situations et des projets. Les temps de formation dédiés seront donc d’autant plus efficaces que s’ils peuvent être suivis de projets d’ampleur plus importante, tels que les itinéraires de découverte et les travaux personnels encadrés. Nous ne pouvons d’ailleurs que déplorer leur disparition progressive.

Nous notons également malgré le temps dont dispose les élèves face à des projets qui se déroulent sur plusieurs semaines, qu’ils éprouvent des difficultés voire rechignent à opérer des temps de réflexion et d’analyse véritablement conséquents. C’est pourtant là que se mesure pleinement l’exercice de la skholé.

Sans skholé, il ne peut y avoir de culture de l’information. La formation à l’attention est un défi éducatif général. La culture de l’information s’opère évidemment de manière transversale, elle est donc aussi transdisciplinaire. Mais quels enseignements de discipline ne le sont pas ? L’argument qui consiste à affirmer que la culture de l’information ne mérite aucune formation particulière puisqu’elle peut se retrouver dans d’autres disciplines est tout aussi absurde qu’inquiétant. Elle repose sur le fait que les disciplines reconnues à part entière ne pourraient être transdisciplinaires.

D’autre part, ce n’est donc pas parce que la culture de l’information est quelque peu transmise au sein de dispositifs transdisciplinaires, qu’elle ne doit pas reposer sur des savoirs et des savoir-faire ayant été rationalisés, ce que cherche à réaliser la didactique de l’information.

En cela, les tentatives administratives actuelles n’opèrent que par dispersion avec une illusion de cohérence. C’est même vraisemblablement, une opération bien rationnelle, pour ne pas dire un calcul, pour faire disparaitre le mandat pédagogiques des professeurs-documentalistes. C’est toute la différence entre le calcul et la raison. En ce qui nous concerne, nous privilégions la raison aux petits calculs. (affaire à suivre également au congrès de la FADBEN 2012)

Catégorie : Culture de l’information-Information literacy

La CI en 7 leçons. E03 : La culture de l’information implique un paradigme différent de l’information literacy : vers une culture citoyenne.

Megaupload étant down, il n’y a donc aucune raison de rater le troisième épisode de notre série hiémale. Pour rappel, l’épisode 1 est ici, le second est là.

Attention, cet épisode est clef pour comprendre la suite et l’éventuelle deuxième saison. Car certains mauvais scénaristes tentent de diluer la culture de l’information en s’inspirant du modèle de l’information literacy. Méfiez-vous des imitations !

Dans notre thèse (1), nous avons effectué un parallèle entre la culture de l’information et l’information literacy, en examinant leurs rapports et proximités ainsi que leurs divergences. Nous avons cherché à montrer que la culture de l’information constitue une nouvelle piste pour l’information literacy notamment dans son acception citoyenne.

L’information literacy repose sur une série d’acteurs qui sont très nettement issus du monde des bibliothèques notamment universitaires. La question du rôle des bibliothèques dans la formation à l’information apparaît primordiale dans notre analyse. Les bibliothèques universitaires et notamment les bibliothèques américaines se sont emparées de la formation dans la logique de la société de l’information comme le montrait le texte de l’ALA de 1989. Ce texte écrit quelques jours avant l’investiture de George H. W Bush, après les années Reagan qui avait vu une forte diminution des fonds pour les bibliothèques, constitue une tentative de démonstration de la réalité économique des bibliothèques et de leur rôle clef en ce qui concerne la formation et la préservation de la qualité de l’information. Dans cette lignée, l’information literacy et les acteurs de la formation à l’information vont maintes fois et encore actuellement se poser la question des résultats de ces formations afin de démontrer leur efficacité. Cette obsession de la justification se constate régulièrement. Le titre du congrès ILFA de 2008 est ainsi éloquent : « Retour sur investissement: évaluer l’enseignement de la maîtrise de l’information. Qu’apprennent-ils vraiment et à quel prix? »

Peu de disciplines se posent autant cette question de l’efficacité. Mais il est vrai que les bibliothèques universitaires s’emparant de cette formation ont rapidement désiré se démarquer des enseignements traditionnels en se voulant efficaces et adaptés aux exigences de la société de l’information. Ainsi, cette formation s’est effectuée sur des modèles procéduraux et fréquemment à la marge des cursus classiques. Rejoignant parfois des projets de méthodologie générale notamment en France, les savoirs et les notions à transmettre sont rarement clairement identifiés.

Le problème demeure sans cesse celui de la légitimité de ces enseignements où interviennent différents acteurs pas toujours bien identifiés par les étudiants …d’autant que certains enseignements sont parfois assurés par des tuteurs eux-mêmes étudiants. Au final, il ne s’agit pas de réels enseignements mais de méthode. Dans ces conditions, la légitimité institutionnelle de ces formations est faible et rejoint la délicate position des professeurs-documentalistes également en quête de légitimité.

Du fait d’une faible légitimité institutionnelle, la formation repose nettement sur la qualité des intervenants et de fait sur les mécanismes de la popularité. Il faut sans cesse convaincre les étudiants de l’utilité d’un enseignement qu’ils n’ont pas choisi et dont ils ont parfois le sentiment qu’il leur est imposé.

Dès lors, il s’agit fréquemment de mesurer les effets de ces enseignements avec des enquêtes de satisfaction en reposant sur une tentative de légitimation populaire qui s’ajoute à celle de la légitimité économique. Ces stratégies visent à évaluer la qualité par la quantité, au sens de ce qui peut être évalué de manière chiffré.

Le bilan de la formation s’avère peu satisfaisant en général car il s’effectue à la marge et diffère énormément selon les universités et les lieux de formation. Le succès de la formation est coordonné au dynamisme des personnes qui assurent la mise en place de la formation et la capacité à convaincre les décideurs et les autres disciplines. Les britanniques (Webber, Johnston, Corral) recommandent ainsi des habiletés managériales pour les formateurs et préconisent le rapprochement conceptuel avec les sciences de la gestion pour développer le projet de l’information literacy de manière plus indépendante vis-à-vis des bibliothèques universitaires. Nous avons vu que ce choix consistait à un retour aux préconisations faites par Zurkowski en 1974 et qui se basaient sur un paradigme informationnel. Les suites de cette conception sont perceptibles dans une volonté de mesurer dorénavant la société de l’information ou plutôt en quoi un pays correspond aux critères d’une société de l’information .

Nous retrouvons dans cette volonté de retour sur investissement, ce qui se fait déjà en bibliométrie et en scientométrie pour mesurer les usages, les emprunts, et autres statistiques qui permettent une meilleure gestion bibliothéconomique. Ces mesures sont utiles mais leur extension à tous les domaines constituent une erreur d’interprétation de leurs forces et de leurs limites.

Cette volonté de mesurer les investissements renvoie à une logique nettement économique mais également basée sur la mesure d’usages à court terme. En aucun cas, il ne s’agit d’une construction visant à l’acquisition d’une culture.

Légitimité populaire, légitimité économique, tout cela semble éphémère et parait devoir être gagné sans cesse en vain. Derrière cette légitimité, il y aussi une confusion gênante. En effet, la formation à l’information devient un moyen supplémentaire de justifier le rôle des bibliothèques. Cette position dominante finit par nuire à la réelle mise en place de la culture de l’information tant il s’agit de défendre davantage des acteurs qu’une réelle formation.

L’absence de légitimité en matière d’autorité est la conséquence de savoirs non établis et de notions à transmettre non construites voire mal maitrisées du fait d’une variété d’intervenants. La piste didactique correspond ainsi à une démarche plus rationnelle.

Références :

Sur les aspects citoyens de la culture de l’information :

– Olivier Le Deuff (2009) « La culture de l’information et la dimension citoyenne », Les Cahiers du Numérique. « La culture informationnelle ». Paris Hermes-Lavoisier, vol.5, n°3, p. 39-49

(1) La culture de l’information en reformation. (sous la dir. d’Yves Chevalier). Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication. Université Rennes 2, Septembre 2009

Disp. en ligne :

La culture de l’information en 7 leçons. E02. La culture de l’information représente une culture globale et commune mais avec des spécificités.

Suite de la série de l’année 2012, bon ce ne sera pas aussi fun que Californication, mais voici le second épisode. Pour rappel le premier est ici.

Il est tentant de considérer la culture de l’information comme une forme de culture générale.

La culture de l’information se distingue des discours globalisants de la société de l’information qui procède surtout par uniformité des moyens techniques employés et des usages requis. Les discours de la société de l’information, qui considèrent l’individu d’abord comme un consommateur ou un usager, privilégient une uniformité voire un mimétisme dans les dispositifs.

La culture de l’information procède de manière inverse avec des éléments communs, en ce qui concerne la formation plus particulièrement, de afin que les individus puissent se constituer de manière non-conforme. Des éléments qui sont propres d’ailleurs à la notion de culture :

On désigne par le concept de culture l’ensemble des médiations symboliques des représentations de l’appartenance sociale : la culture est ce qui se partage, ce qui constitue un patrimoine commun de représentations en quoi se reconnaissent les sujets qui revendiquent la même appartenance sociale et symbolique. (1)

La culture de l’information repose ainsi sur le partage de valeurs communes. Mais il s’agit aussi de prendre part et non seulement de se partager un héritage. Ce n’est donc pas une culture imposée ou d’héritage de type religieux, mais une culture à laquelle il s’agit d’accéder. Il y a donc une part d’élévation dans cette culture qui est également « instituante » (on reviendra sans doute prochainement sur ce blog sur la question de l’élèvation). Dans la lignée de Condorcet qui plaçait la tradition à la fois dans le passé mais également dans le futur en vue d’une amélioration constante (2) . Cette vision d’une république en amélioration repose sur l’instruction et s’illustre parfaitement dans le projet encyclopédique dont la publicisation des savoirs permet, comme le préconise Simondon, de refaire et d’améliorer. C’est également un moyen d’éviter l’unilatéralité :

La tolérance est ainsi une valeur directement suscitée par l’ouverture informationnelle. (3)

Il ne s’agit donc pas de préconiser une culture uniforme et en ce sens la culture de l’information n’est pas qu’un concept français ou francophone comme nous l’avons montré dans les différentes acceptions au niveau international.

Cependant, nous observons dans les différentes études le constat commun de la convergence, voire d’une culture de la convergence pour reprendre l’expression d’Henry Jenkins. En effet, nous avons constaté que des divisions et séparations entre certaines littératies et éducations ne sont plus opérationnelles. De fait, la culture de l’information est autant une culture de la communication, que des médias et des techniques informatiques. Nous notons qu’en ce qui concerne la participation et la prise de part au sein de la culture, nous retrouvons encore une fois Henry Jenkins qui évoque une culture participative (participatory culture).

Pour autant, elle mérite selon nous que soient définies des actions de formations spécifiques ainsi que des savoirs à transmettre.

Une culture néanmoins spécifique ?

Il convient de se demander finalement quelles sont donc les frontières de cette culture de l’information autant en ce qui concerne ses territoires que de ses potentiels formateurs :

Car s’il faut à tout prix former les élèves du secondaire et les étudiants, cela ne relève-t-il pas, en définitive, de l’enseignement lui-même, de l’acquisition d’une culture générale et disciplinaire ? Autrement dit, jusqu’à quel point peut-il exister une formation spécifique, prise en charge par les bibliothécaires et les documentalistes ? La question n’est pas de pure forme et procède de la nature même de l’évaluation qui mobilise à la fois des savoirs disciplinaires (pour la validité scientifique des documents) et documentaires (pour l’évaluation de la fiabilité de la source ou de la qualité formelle des documents). (4)

Autrement dit, la culture de l’information n’est-elle que du ressort des professeurs-documentalistes dans le secondaire ou des bibliothèques dans le supérieur ? Évidemment non. Ce n’est donc absolument pas un domaine réservé. Pour autant, il appartient d’envisager sa mise en place concrète en distinguant les acteurs les mieux placés pour dispenser la formation.

Le fait justement que beaucoup d’acteurs se sentent parfois concernés par le sujet a pour conséquence le mélange des genres et des représentations. Il y a différentes cultures de l’information selon les professions. D’autre part, le fait de considérer que cette culture est un élément clef de la culture générale témoigne certes de son importance, mais accroit le risque qu’il n’y ait pas de réelle formation.

En ce sens, le travail de didactique de l’information portée par des professeurs-documentalistes constitue une piste de rationalisation qui vise à sortir des discours trop généraux et simplement incitatifs. Il s’agit de savoir ce qui peut réellement être transmis et comment cela peut être réalisé. Pour cela, il faut vraisemblablement préalablement sortir du paradigme informationnel de l’information literacy.

1. Bernard LAMIZET. Les lieux de la communication. Mardaga, 1995, p.44

2. « Le but de l’instruction n ‘est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger » Condorcet. Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), édition Garnier-Flammarion. p.93

3. Nicolas AURAY. « Ethos technicien et information. Simondon reconfiguré par les hackers », in Roux, R. (dir.), Gilbert Simondon. Une pensée opératoire, Saint-Etienne, Presses de l’Université de Saint-Etienne, 2002,125-147. P.125

4. Serres, Alexandre. « Evaluation de l’information : le défi de la formation ». Bulletin des Bibliothèques de France, n° 6, décembre 2005, p. 38-44. in BBF

La culture de l’information en 7 leçons. E01 : La culture de l’information, bien plus qu’une mode.

La culture de l’information ne peut être considérée comme une tendance passagère.

L’objectif de notre recherche doctorale était de parvenir à distinguer, parmi les discours et les articles, des éléments pour tenter d’apporter des éclaircissements sur une expression qui est utilisée dans différents domaines professionnels et parfois de manière opposée.

Il y avait donc un danger, celui d’ajouter à la somme des discours, un autre qui soit aussi vague et aussi péremptoire que les affirmations de la société de l’information. Nous avons vu à plusieurs reprises que les textes sur la formation à l’information opèrent parfois des rapprochements avec les expressions « société de l’information », « web 2.0 » et « digital natives ». On ne peut éviter leur examen.

Placer la culture de l’information dans la logique de la société de l’information ainsi que dans l’optique d’une évolution nécessairement web 2.0, marquant l’avènement de générations natives du numérique, ne pourrait laisser la culture de l’information que dans une position de simple tendance, un peu vide, qui finirait par disparaître avec son cortège d’expressions passagères. Une disparition inéluctable d’autant que la culture de l’information n’apparaitrait dans ce cadre que comme une subordination à une logique qui ferait de la formation à l’information un plus, un avantage possédé par les uns par rapport à d’autres et ce dans une logique d’adaptation.

Nous décrivons donc la culture de l’information, non comme une simple tendance, mais davantage comme une « permanence », en retraçant sa généalogie. Cela nécessitait d’aller au-delà de la généalogie récente, celle qui cherche l’apparition du mot. Elle ne pouvait être entièrement satisfaisante d’autant que la culture de l’information s’appuie sur des héritages et des éléments qui ne sont pas totalement nouveaux.

La culture de l’information s’appuie ainsi sur plusieurs « permanences » :

- Celle du texte et de la littératie, tant perdure la nécessité de lire face à une diversité de sources et de données sur différents types de supports. Le lecteur devient cependant de plus en plus auteur dans un mélange complexe qui fait de lui un écritlecteur. La culture de l’information ne peut opérer sans l’apprentissage de ces techniques que sont la lecture et l’écriture.

- Celle de l’héritage documentaire et de ses nombreuses avancées opérées par les pionniers de la documentation dans la lignée du développement de la science. Il s’agit des logiques de classements, des tentatives de découper le monde afin de le comprendre. Même si ces techniques évoluent continuellement face à la complexité du document numérique et l’accroissement des données à traiter, la culture de l’information constitue également une archéologie des savoirs en incitant au tri, au choix, à créer du sens afin que toutes les choses dites ne s’amassent pas indéfiniment dans une multitude amorphe.[1]

- Celle de la technique comme condition de la pensée et comme culture opérationnelle. La culture de l’information repose sur des techniques, des hypomnemata comme supports de mémoire et acteurs constitutifs de la pensée et du savoir. Elle prend en compte l’objet technique et s’inscrit de fait dans une culture technique qui vise à une compréhension de l’objet technique, et non à un simple usage ou à une mythification de cette dernière.

- Celle historique des Lumières. Cette dimension avait été déjà abordée par Brigitte Juanals. Nous avons fait le choix de la développer en montrant qu’elle trouve des parallèles évidents avec la culture technique, notamment dans les planches et autres explications détaillées de l’Encyclopédie, qui permettaient au citoyen éclairé, de refaire et de mieux faire. L’autre dimension des Lumières provient de l’exercice de la citoyenneté, du courage et de l’effort d’user de son entendement comme le recommande Emmanuel Kant.

Ces permanences peuvent évidemment être recoupées. La première relation évidente est celle de la formation et de l’éducation. Elle se retrouve évidemment dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, mais également dans le volet pédagogique de la documentation, présent d’ailleurs dans l’étymologie du mot document. De même, en ce qui concerne la culture technique, elle demande une démarche de formation, dépassant la seule logique de l’usage pour aller vers celui de l’abstraction et de l’innovation. Il s’agit non seulement d’apprendre mais surtout de comprendre.

Nous souhaitons également rappelé que la technique est constituante de la pensée et de l’apprentissage et que c’est justement la maîtrise de ces techniques qui conditionne l’accès à la majorité. Une majorité qui est à la fois technique et citoyenne et qui peut se définir comme étant la capacité à avoir une vue d’ensemble, à la fois en s’extrayant par moment « au dessus de la mêlée »[2].

Certes, malgré le constat de ces permanences et héritages, il faut peut-être distinguer l’expression « culture de l’information » et ce qu’elle recouvre vraiment. Pour le dire familièrement, le contenu du pot prime sur l’étiquette. D’autres expressions peuvent à nouveau émerger avec des objectifs proches. Cependant, il nous semble qu’il y a un risque fort à cette valse des étiquettes, celui d’entrer dans des logiques proches du marketing, générateurs tout autant de discours que de bons sentiments mais n’aboutissant pas à de réelles actions.

Dans cette diversité d’expressions proches, celle de culture de l’information conserve notre préférence. Outre le travail scientifique amorcé par plusieurs chercheurs en sciences de l’information et de la communication et notamment celui de Brigitte Juanals, l’expression de culture de l’information possède des atouts . Nous songeons notamment aux distinctions que nous avons effectuées avec la culture informationnelle et aux rapprochements entre culture et littératie afin de voir la culture de l’information comme une traduction-évasion (une trahison nécessaire) d’information literacy et comme développement de sa conception citoyenne.

Par conséquent, nous ne partageons pas tout à fait l’idée qu’évoque Brigitte Juanals[3] d’un passage d’une culture de l’information à une intelligence informationnelle qui se rapporte surtout à l’échelon individuel. De plus, le terme d’intelligence nous semble un territoire d’expression qui implique sans cesse la distinction tandis que sa dimension collective, que consacre l’expression d’intelligence collective, demeure toujours quelque peu utopique.

La durabilité d’un projet et d’un concept s’inscrit autant dans l’analyse de ses origines et de ses permanences que dans les enjeux actuels et futurs. Il ne s’agit pas de répondre seulement à des problèmes actuels sous peine d’élaborer des pansements intellectuels et éducatifs, des cache-misères, de simples pharmaka utiles dans un laps de temps restreint et qui finissent par accroître le problème au final.

Voilà pourquoi nous avons à plusieurs reprises dénoncé les visions reposant sur l’apprentissage superficiel d’outils étant amenés à évoluer voire à être remplacés par d’autres.

Au regard de ces « permanences », la culture de l’information apparaît comme une culture globale. Il convient également de s’interroger sur ces spécificités.

La culture de l’information en 7 leçons. (teaser)

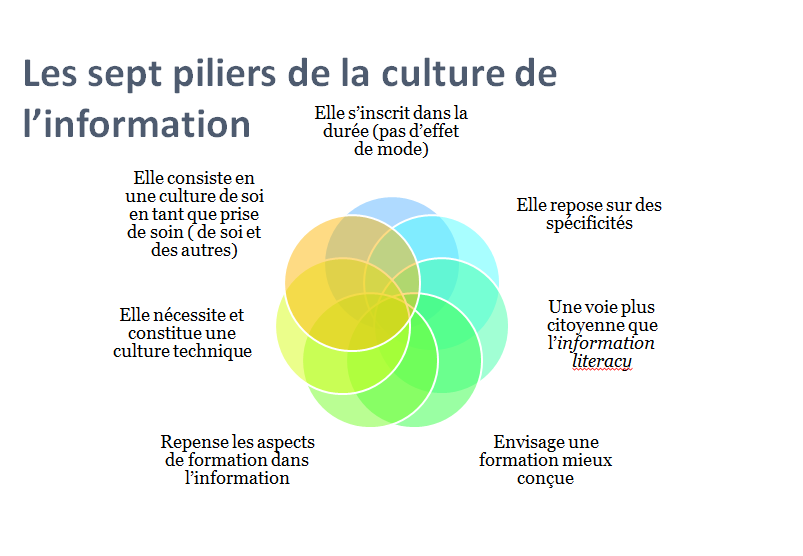

Redocumentarisation oblige, j’introduis ici une série de 8 billets issus de ma thèse. Je vais donc décliner dans les prochaines semaines, ses 7 leçons ou piliers de la culture de l’information.

Les voici :

• [E01] La culture de l’information est plus qu’une simple mode et repose sur des héritages et des éléments qui l’inscrivent dans la durée.

• [E02] La culture de l’information ne peut se concevoir de manière uniforme mais cherche à reposer sur des éléments communs. Elle présente toutefois des spécificités qui permettent d’envisager la mise en place de formations dédiées.

• [E03] La culture de l’information repose sur le développement d’une dimension citoyenne quelque peu négligée par l’information literacy. D’ailleurs, le parallèle information literacy/culture de l’information, que nous avons effectué dissimule néanmoins des oppositions de taille, notamment celui de l’adéquation à une société de l’information dont témoigne d’ailleurs l’obsession de la mesure de son efficacité et le retour sur investissement.

• [E04] La culture de l’information suppose une rationalisation des savoirs à transmettre afin de sortir de l’impression constante de « bricolage » ressentie par beaucoup d’acteurs de terrain. La didactique de l’information constitue une démarche plus cohérente et mieux inscrite scientifiquement pour envisager une formation de qualité notamment dans l’enseignement secondaire.

• [E05] La culture de l’information repense les aspects de la formation liés à l’information. L’information ne peut néanmoins être considérée sous le seul schème hylémorphique et encore moins comme un simple flux. Elle intègre la complexité de l’objet technique et la constitution de milieux associés dans la réalisation de la formation. De manière opposée, elle permet de comprendre et d’analyser la déformation comme phénomène inverse de l’information.

• [E06] La culture de l’information est une culture technique au sens de Simondon. Elle implique un statut de majorité vis-à-vis des objets techniques qui va au-delà du simple usage.

• [E07] La question du contrôle n’est pas celle de l’homme sur la machine, ni de la machine sur l’homme mais davantage celle du contrôle de soi, qui se manifeste dans la différence et la capacité à différer et à opérer une distance critique. Cette différence se manifeste par l’exercice de la skholé ou capacité à porter son attention.

Education et réseaux sociaux in Séminaire Réseaux Sociaux, ISCC, S02E01

Un petit aperçu de mon document support de l’intervention de lundi dans le cadre du séminaire de l’ISCC, saison 2 E01 Merci encore aux scénaristes, Alexandre Coutant et Thomas Stenger !

La formation aux cultures numériques : le livre !

Voilà! J’ai le plaisir de publier chez FYP éditions, mon premier ouvrage : La formation aux cultures numériques dont le sous-titre est : une nouvelle pédagogie pour une culture de l’information à l’heure du numérique.

Le livre est issu de travaux de recherche, d’expériences de terrain en tant que professeur-documentaliste et formateur mais le style d’écriture et le contenu vise un public beaucoup plus large. Je remercie mon éditeur qui a veillé sur ce travail afin qu’il soit accessible au plus grand nombre. J’ai donc du faire quelques efforts pour éviter de trop parler d’hypomnemata!

Voici donc la présentation de l’éditeur :

Peut-on vraiment prétendre qu’il suffit de faire partie de la génération Y – d’être né à l’époque des jeux vidéos et de l’internet – pour posséder une maîtrise innée de la gestion de l’information et des outils du numérique ? Les mutations engendrées par le numérique ouvrent la porte à de grandes potentialités, mais également à de nombreuses interrogations sur l’évolution intellectuelle, culturelle et éducative de la société. Cet ouvrage met en évidence les dangers et les problématiques de la confusion entre usages et culture. Olivier Le Deuff questionne notamment les évolutions de la lecture, de l’écriture et de l’exercice de notre pensée. Il explique comment former les individus à des environnements numériques toujours en construction et qui, eux aussi, nous transforment. Il propose une nouvelle pédagogie pour l’acquisition d’une culture de l’information et l’adaptation à la civilisation numérique. L’auteur montre également comment adapter les programmes éducatifs, les méthodes et les lieux de formation, et quels sont les apprentissages nécessaires pour les jeunes et les adultes qui doivent désormais se former « tout au long de la vie ». C’est un ouvrage indispensable aux enseignants, formateurs, pédagogues, gestionnaires de l’information, politiques, créateurs de nouveaux services, à tous ceux qui s’interrogent sur le devenir de la formation, et pour que les « natifs » du numérique ne deviennent pas les « naïfs » du numérique.

C’est aussi une forme de prolongement du blog. Il est en effet opportun de temps en temps de changer de support de diffusion.

Bonnes lectures

Lutter contre les Zombies ou comment valoriser sa bibliothèque

C’est une idée amusante pour présenter les ressources et le fonctionnement de bibliothèque que de réaliser un comic qui mêlent étudiants, bibliothécaires face à des zombies. La bibliothèque semble être le lieu ressources pour affronter les morts-vivants. Belle initiative de la bibliothèque Miller du collège Mc Pherson.

L’histoire a le mérite d’être attractive et sympathique. Cela pourrait nous inspirer dans des projets similaires autant en BU, en BM qu’en CDI…tant que ces espaces ne sont pas transformer en territoires zombies (en learning center...)

La bibliothèque comme lieu stimulant, c’est pas nouveau mais on le sait bien qu’il faut lutter contre certaines représentations. Il est vrai que certains professionnels ne contribuent guère au changement.

La bibliothèque comme lieu stimulant, c’est pas nouveau mais on le sait bien qu’il faut lutter contre certaines représentations. Il est vrai que certains professionnels ne contribuent guère au changement.

Au menu quelques leçons sur la recherche d’information, sur les découvertes imprévues. La recherche d’informations, c’est souvent un jeu digne des livres dont vous êtes le héros.

Au menu quelques leçons sur la recherche d’information, sur les découvertes imprévues. La recherche d’informations, c’est souvent un jeu digne des livres dont vous êtes le héros.

Les bibliothécaires sont des individus en mouvement du coup ça donne envie aux étudiants de se ruer sur les rayons scientifiques.

Les bibliothécaires sont des individus en mouvement du coup ça donne envie aux étudiants de se ruer sur les rayons scientifiques.

La bonne nouvelle, c’est qu’on découvre que les bibliothécaires ne sont pas seulement des gardiens du passé mais qu’ils sont aussi des pros du recyclage. En effet, on apprend que les vinyles peuvent servir à décapiter des Zombies. Les bibliothécaires anglais sauront probablement s’en servir à bon escient contre certains responsables politiques qui vont leur couper tous leurs crédits.

Accès à la majorité technique et intellectuelle : les enjeux de la culture de l’information.

Encore un nouveau support utilisé pour une intervention durant les rencontres de l’Orme à Marseille.

Il y est question de culture de l’information…

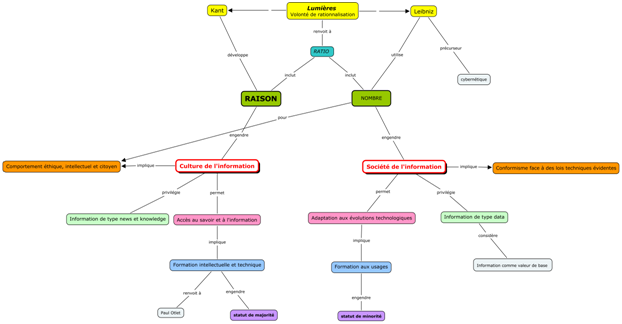

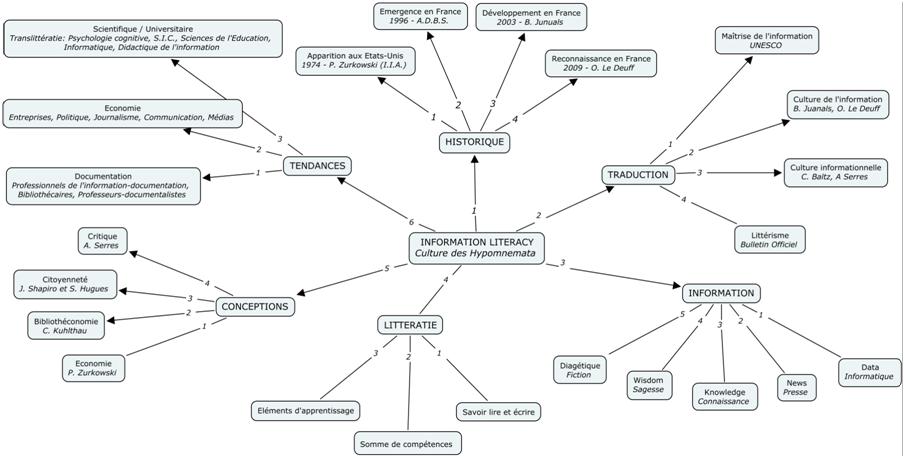

La culture de l’information en cartes… pour mieux la différencier de l’information literacy

Les récents débats autour du Pacifi, qui privilégie davantage une position proche de l’information literacy dans ses principes premiers, et la démarche de culture de l’information qui présente des liens mais aussi des divergences peuvent être parfaitement illustrés et expliqués par des cartes mentales.

Ces cartes sont issues d’un travail réalisé par des M1 de l’université d’Angers suite à mes interventions sur la culture de l’information à la demande de Pascal Duplessis.

Il s’agit aussi pour moi de bien marquer le fait qu’information literacy et culture de l’information ne peuvent être nécessairement synonymes. Je considère même qu’il s’agit de deux idéologies différentes. La carte réalisée ici avec Cmaptools par Julie Soularue est donc en ce point éclairante. Je rappelle que l’information literacy opère souvent en liaison avec la société de l’information.

Il est vrai que l’information literacy pourrait constituer une véritable culture des hypomnemata comme l’indique dans sa carte Pierre Daviau. Mais il faudrait pour cela développer davantage la conception citoyenne et critique de l’information literacy, conception toujours minoritaire. Une position qui semblait pas mal avancée en France et en francophonie. Pourtant, il semble qu’on soit tenté par une démarche adaptionniste en ce moment qui nous place à rebours de ce qu’il serait opportun de construire. La tendance est un retour aux « eighties » de l’information literacy avec les parallèles autour de la société d’information, le paradigme du besoin d’information de la psychologie cognitive, conception ralliée à l’économique et à la bibliothéconomique.

J’espère que ces cartes contribueront un peu à percevoir ces quelques différences et divergences qui ne sont pas sans incidence aujourd’hui sur la manière de penser l’avenir de la profession de professeur-documentaliste.