Les derniers echos de la blogosphère font part de lassitude, d’arrêt voire de volonté de ne plus s’inscrire au sein de classements tels wikio qui finissent par apporter au blogueur un lectorat parfois non désiré et des sollicitations plus ou moins appréciables.

D’une certaine manière, il est probable que nous sommes entrés dans une phase qui nécessite un second souffle, une période de stabilité qui implique certainement de nouveaux modèles économiques ou tout au moins une définition plus précise de l’économie de l’attention, de la long tail et du bien commun. Sur ce dernier aspect, il est intéressant de voir la dernière conférence d’Hervé Le Crosnier répertoriée sur savoirscdi où figure également mon interview. A noter aussi l’intervention d’Hervé à Brest.

Néanmoins, c’est aussi l’occasion de tester quelques nouveaux services durant cette accalmie estivale.

Le premier d’entre eux que j’ai choisi d’ailleurs d’intégrer au blog , c’est apture qui permet de générer des liens hypertextes via des documents présents sur wikipédia, flickr et les plateformes de vidéo entre autres pour le blogueur. Mais le lecteur peut en soulignant simplement un terme, effectuer une recherche automatiquement en déclenchant le processus du plugin apture que j’ai intégré à WordPress. Les possibilités peuvent être intéressantes notamment pour les projets collaboratifs. François Guité en parle ici d’ailleurs.

De la même manière, sprout au nom certes ridicule, permet de réaliser des petits documents en flash qui peuvent être utilisés au sein des blogs mais aussi dans les cours en ligne ou en présentiel. Cela permet de se passer de couteux logiciels comme ceux d’articulate même si Sprout offre moins de possibilités…pour le moment. Reste à savoir si l’indexation des documents flash par les moteurs va également réellement réussir.

Tout cela pour probablement constater que l’été est propice au renouvèlement des forces et que ça nous promet une rentrée blogosphérique animée voire agitée et qu’une fois de plus l’autorité et la science vont être encore un peu bouleversées et que cela va nous donner encore à réflèchir.

Donc il faut encore bloguer mais en goutant l’otium, en dilettantisme cet été, en quasi oisif du blog en espérant qu’il en demeure un peu de dandysme à la rentrée avec l’arrivée des gentlemen blogueurs, adeptes de l’esthétisme de l’écriture relationnelle et sachant user également quant il le faut de la provocation voire de la critique. Enfin de là, à ce que les blogueurs écrivent dans la lignée de Théophile Gautier ou de Huysmans, il y a plus qu’un long chemin mais un bel et bien un étrange labyrinthe.

Ce qui est évident, c’est que des nouvelles formes de publications vont probablement suivre bientôt et mettant un scène des processus de validation et de sélection. Reste à savoir d’où vont émerger les nouvelles notoriétés…

Pour ma part, je bloguerai donc peu, le blog quelque peu en parent-thèse.

Auteur/autrice : admin

Faut-il bloguer l’été ?

En effet, c’est la question que je me pose tant il semble que mon lectorat habituel tend à partir en vacances si j’en juge les statistiques de fréquentation. De plus les listes professionnelles vont également fermer ou diminuer leur rythme. Il est vrai qu’un temps de pause demeure salutaire dans cet âge de la vitesse et que « débrancher » est plus que nécessaire.

Je vais donc certainement diminuer le rythme de publication du fait de ma thèse et de la préparation d’autres projets pour la rentrée. Il semble que l’été n’est pas propice apparemment aux débats et aux réflexions profondes mais plus à la futilité. Surtout que j’ai eu parfois tendance à écrire des billets un peu longs par rapport à la norme ces derniers temps. Le peu de retour sur mes derniers billets ne font que confirmer cette impression ce qui explique aussi ce « gadin » comme dirait Marc Toesca au classement wikio top science où ce sont bien souvent d’ailleurs les billets les moins scientifiques qui vous propulsent sur le devant. Je remarque également que wikio rapporte en fait peu de visites. Par conséquent, je vais remettre à la rentrée, certains billets ou projets que je souhaitais ouvrir.

Un été donc pour réfléchir à un changement de ligne éditoriale voire auctoriale si ce n’est d’autoritativité. Et réparer les quelques problèmes techniques du blog notamment la navigation par tags qui ne fonctionne plus. L’occasion également de songer à écrire davantage dans la langue de Shakespeare à moins que je ne décide de publier en feuilletons le roman que je garde dans mon tiroir.

L’autre idée ce serait de remettre sur le devant de la scène d’anciens billets, à la manières des Best-Of dont la télévision use et abuse durant la période estivale.

Historiae cherche repreneur.

Mes diverses activités ne me permettent plus d’être sur tous les fronts d’autant que des changements se profilent à la rentrée. Par conséquent, je ne pourrais continuer le projet historiae. que j’avais mené cette année avec des élèves de troisième. Je continue d’assumer l’hébergement et le support technique.

Il n’y a rien donc à faire que de poursuivre l’aventure avec des élèves. Le site a reçu 7000 visites depuis sa création et a été cité à plusieurs reprises notamment le café pédagogique et Mario Asselin. Le projet a également été sélectionné pour le forum des enseignants innovants même si ce dernier peut-être critiqué du fait de sponsoring de Microsoft.

Il est possible d’envisager que plusieurs projets puissent se greffer dessus durant l’année.

L’idéal serait de continuer sur la thématique des mystères historiques et d’utiliser le cours en ligne associé.

Les intérêts pédagogiques sont nombreux d’autant que si le projet devient inter-établissements.

Le projet peut se dérouler durant des séances, des projets voire des ateliers. Pensez-y !

Google : mesure et démesure de l’Internet

Le billet de Martin Lessard, justement initulé la mesure de toutes choses en référence à la phrase de Protagoras me fait revenir quelques années en arrière lorsque je travaillais sur la mesure de l’Internet pour mon Dea.

Or, il semble désormais que Google soit en passe de devenir la mesure totale du web et même de l’Internet si rien ne vient cesser son expansion. Google va donc proposer un système- une nouvelle fois gratuitement- de la mesure de l’audience des sites web, mettant en péril l’équilibre de sociétés commerciales dont c’est le marché et dont les mesures sont certes critiquables.

Une nouvelle fois se pose la question, Google prétend ne pas faire le mal mais pourtant utilise des armes économiques. Il s’agit ni plus ni moins de dumping. Google fait du mal à ses concurrents en rendant gratuit toute une série de services et en gardant le monopole sur les revenus publicitaires.

Il est étonnant que cela ne suscite toujours aucune réaction de l’Union Européenne et des autorités américaines face à une situation qui devient de plus en plus inacceptable et qui menace les fondements même de la démocratie. Théoriquement, il n’existe que deux solutions face à ce dilemme : le démantèlement ou la nationalisation. Pour ma part, j’en ajouterai une troisième : la supranationalisation : le rachat par Google par une autorité supranationale qui pourrait dès lors utiliser les bénéfices dans des actions éducatives et de réductions des fractures numériques et sociales.

Il ne faut pas tarder à réagir sans quoi à ce rythme là, c’est bel et bien Google qui va tout racheter et tout démanteler, y compris nos institutions. La mesure de toutes choses n’est jamais éloignée de la démesure, l’hybris.

Ces questions de mesure de l’Internet et du web intéressent fortement la recherche scientifique mais il semble que les moyens soient surtout du côté de certaines entreprises. Cela renvoie aussi aux interrogations d’une science de l’Internet et des projets de la cybergéographie. Il s’agit de travailler à une pantométrie qui prenne en compte la métrologie plus centrée sur les aspects techniques et une sociologie plus axée sur les individus et les réseaux.

Bienvenue aux nouveaux !

Les oraux du capes de documentation se sont achevés et les résultats sont en ligne depuis mercredi sur publinet.

Bravo aux nouveaux arrivants dans la profession et bon courage à ceux qui ont raté mais qui demeurent motivés par le métier. Bravo aussi aux candidats-blogueurs (tibouline , blogonoisettes, l’oeil ouvert, mali au cdi et d’autres que j’oublie) qui sont également les bienvenu(e)s dans les projets du style cactus acide.

Pour ma part, ce fut ma première présence dans un jury de capes et ce fut une expérience enrichissante. Je reviendrai certainement sur quelques conseils à donner aux candidats. Les jurys sont en général plutôt sympathiques ce que j’avais déjà remarqué lorsque j’étais moi-même candidat.

En tant que jury, on doit se souvenir que l’on est également passé par le même chemin et pas toujours de manière si glorieuse d’ailleurs. Il s’agit aussi d’une remise en cause nécessaire sur ses connaissances et ses savoirs et cela permet de demeurer dans une logique de veille permanente.

Car c’est bien l’enjeu de la profession de devoir sans cesse se remettre en cause et continuer à se former. Le capes n’est qu’un ticket d’entrée, nullement un laisser-passer perpétuel qui fait de vous un professeur sacrosaint ou omniscient. Désormais, il va vous falloir encore apprendre et travailler.

J’encourage les nouveaux arrivants à s’inscrire dans des démarches collectives de mutualisation en tous genres et notamment de participer à la didactique de l’information au travers de la constitution de séances et tout autres stratégies pédagogiques. Evitons aussi la dispersion au travers de la kyrielle de blogs personnels et autres univers netvibes. Il y a sans doute plus intérêt à regrouper nos forces autour de projets communs institutionnels ou collaboratifs. De la même manière, ne gardez pas vos séances ou vos articles dans vos tiroires. Il est également souhaitable d’ utiliser l’intelligence collaborative et proposer des documents qui peuvent se constituer via les wikis. Il reste beaucoup de chantiers à poursuivre.

Mais avant, il faut profiter de vos vacances.

L’information est-elle une science ?

Ce billet fait suite à la lecture de deux autres. Le premier est celui d’Olivier Ertzscheid qui rappelle qu’en dehors de notre hexagone, la science de l’information jouit d’une légitimité réelle au même type que des disciplines classiques telles la physique. Or en France les sciences de l’information demeurent toujours dans un statut hybride puisqu’associées aux sciences de la communication et dans un statut mineur puisque c’est bien un institut de la communication que pilote Dominique Wolton. Pourtant effectivement les communications scientifiques en la matière prennent de l’essor et les chantiers ne cessent de s’accroître.

Le second billet est celui de Jean Michel Salaun qui annonce le changement de dénomination de la faculté des sciences de l’information de Toronto qui retire le terme de sciences pour devenir Faculté d’Information afin d’être reconnu à l’instar des autres disciplines des facultés de droit, etc.

Soit nous considérons cela comme une réelle avancée et que désormais l’adjonction du terme science devient inutile car évident comme cela semble être le cas chez les canadiens, soit nous devons nous inquiéter du fait que c’est avant tout le caractère professionnel et managérial qui est mis en avant, cédant à une mode du raccourci sémantique, transformant l’institution devenue I-Ecole en un objet instable pouvant être rejeté.

Finalement cela revient à poser la question brutalement : l’information peut-elle être le support d’une science ? Nous pouvons par notre pratique répondre affirmativement. Mais il est clair qu’elle ne peut être une science purement isolée…mais quelle science peut vraiment l’être ? La solution hybride française va à mon avis s’avérer un avantage au cours des années futures tant les domaines communicationnels et informationnels vont rencontrer des terrains communs. Je considère déjà que la culture de la communication élargit ses horizons et tend à devenir une culture de l’information et de la communication.

Scientifiquement néanmoins, il y a nécessité de découper, de forger des concepts. En clair, il s’agit d’éviter la confusion et la fusion totale sans quoi la science n’existerait plus et laisserait place à des dogmes. C’est tout l’enjeu scientifique actuel, parvenir à créer à la fois des associations, des liens tout en ne dénaturant pas les concepts et objets scientifiques. Pour tisser la vision de Simondon à la sauce Stiegler, il convient scientifiquement de créer des milieux scientifiques associés qui permettent à des éléments scientifiques stables de se constituer propres à leur champ respectif et de parvenir à créer des stratégies collectives transdisciplinaires permettant la potentialité créatrice.

Une nouvelle fois, j’ai le sentiment que la situation hybride et insitutionnellement difficile des sciences de l’information n’est pas un désavantage à condition que son état transdisciplinaire ne soit pas un obstacle à la stabilisation du travail scientifique. L’ensemble du travail scientifique ne peut être en bêta perpétuelle. Le fait que dans le classement français sciences de Wikio, certes très discutable car basé sur la popularité et non sur l »autorité, 11 blogs dans les 20 premiers concerne les sciences de l’information et des bibliothèques témoignent d’un bouillon intellectuel dont la communauté scientifique doit se saisir. Il faut malgré tout désormais que tout cela puisse institutionnellement être visible notamment au niveau français. Car c’est bien là qu’il semble qu’il faille travailler, si l’information est une science, elle n’est pas devenue une institution au même titre que le droit par exemple ou comme les mathématiques. Cela se voit également au niveau de l’Education Nationale ou finalement elle n’est pas non plus considérée comme une discipline mais tout au plus intégré dans les éducations à. Or, les enjeux informationnels sont trop importants désormais : les sciences de l’information doivent occuper une place au sein du système scolaire. Le travail doit donc se poursuivre entre sciences et savoir, pour cela il faut des moyens et notamment humains mais également la caution institutionnelle qui tarde à venir. Il est vrai qu’une science et des savoirs qui amènent le citoyen à réflèchir à l’âge de la vitesse ne sont peut-être pas du goût de tous les décideurs.

Veiller plutôt que de surveiller mais d’abord se réveiller

Les critiques émises à l’encontre de Christine Griset sur quelques listes professionnelles des professeurs-documentalistes méritent que l’on y réponde. Derrière les critiques se trouvent principalement des reproches identitaires voire des querelles de légitimité. Il est possible de critiquer le travail de Christine Griset dans une optique constructive car un travail de veille régulier ne peut être totalement parfait. Le problème de Christine Griset c’est que l’institution ne semble guère lui porter d’attention ce qui produit un réflexe logique de retrait, qui explique qu’elle ne mentionne pas nécessairement le nom de son établissement d’autant plus qu’elle s’y sent exclue. Qui n’a jamais été dans cette situation où n’avons pas envie de mentionner telle ou telle donnée professionnelle car nous ressentons un sentiment faible d’appartenance. Je songe que durant cette année, j’ai bien failli signer des articles sans aucune mention d’appartenance institutionnelle du fait de problèmes administratifs.

Par contre, il serait injuste que Christine Griset soit critiquée sur ce point par ses pairs qui au contraire doivent la soutenir. Je rappelle que notre rôle est bien de créer des milieux associés permettant à chacun d’entre nous de s’exprimer au mieux dans sa conception du métier. Si Christine apporte de la valeur ajoutée à notre travail collectif, il est logique qu’elle reçoive en retour de l’estime. Si Christine Griset veille pour vous sur cactus acide, cela signifie que nous aussi devons également veiller sur elle ainsi que sur l’ensemble des collègues.

Il est vrai que ce rôle devrait être mieux assumé par la hiérarchie mais les managers français qu’ils soient du privé ou du public manquent trop souvent de capacité de valorisation de leurs personnels. Car lorsque l’on redonne de la valeur, on crée de la confiance mutuelle. Or il semble que désormais, la confiance soit brisée au sein de l’Education Nationale. Or s’il ne règne plus que méfiance voire défiance au sein du lieu de formation des futurs citoyens, l’avenir semble bien inquiétant.

Bernard Stiegler prévient que les nouveaux outils peuvent constituer tout autant des moyens de veiller que de sur-veiller. Il est de notre rôle de tout mettre en œuvre pour qu’il s’agisse de veille plutôt que de sociétés de contrôle sans quoi les dénonciations personnelles et les critiques personnelles auront tôt fait de nous plonger dans une léthargie qui fera le jeu des manipulateurs et des médiocres. C’est certes complexe d’imaginer un système où les points de vue différents et les critiques nous permettraient quand même d’avancer au-delà des dogmatismes. Sans doute faut-il avant de veiller déjà nous Ré-veiller…

Intervention groupe de secteur Saint Brieuc

Voici le support sur lequel je me suis appuyé lors de mon intervention pour les professeurs-documentalistes du groupe de secteur de Saint-Brieuc.

En ce qui concerne les folksonomies, je me suis appuyé sur ce document :

http://www.slideshare.net/oledeuff/folkso

Je remercie encore l’équipe pour l’accueil chaleureux.

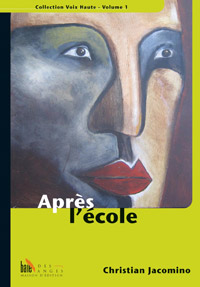

Littératie : passer l’oral avant l’écrit. Après l’Ecole de Christian Jacomino

L’ouvrage de Christian Jacomino est de ceux qui sont courts mais qui nous font réfléchir longtemps. (un extrait est disponible ici)

Il nous permet de nous rendre compte de l’importance de la transmission, de la culture et des savoirs dont l’oralité est souvent chargée. Le travail effectué durant les ateliers voix haute constitue une expérience intéressante pour tous ceux qui s’intéressent à l’apprentissage de la lecture et à ce qu’on nomme la maîtrise de la langue dans le socle commun.

Il faut également se souvenir que la lecture fut longtemps une activité orale notamment parce que l’écriture n’était que des traces n’attendant que le souffle de la voix. L’excellent livre Histoire de la lecture d’Alberto Manguel nous montre que rares sont ceux qui pratiquaient la lecture silencieuse. A l’exception d’Alexandre Le Grand qui lut silencieusement une lettre de sa mère devant ses soldats, il fallut attendre notamment des personnages tels Saint Augustin qui pratiquait une lecture silencieuse. Or cette lecture silencieuse est trop difficile d’accès pour des élèves qui ne possèdent pas le registre de langue suffisant. Une solution consiste ainsi à ne pas les laisser seuls face au texte, mais de les accompagner et ce de manière à ce qu’ils entendent et découvrent de nouveaux textes, expressions et auteurs. La découverte de textes projetés notamment au mur grâce au vidéoprojecteur rend le partage plus aisé et les stratégies de lectures diverses et variées pouvant se mêler de couleurs, de disparitions de mots, bref la lecture devient un jeu à la fois collectif et individuel mais permet également des efforts et un apprentissage qui auraient été stoppés si tout cela s’effectuait de manière individuelle et en lecture silencieuse. La lecture orale permet de renouer avec le plaisir du texte et s’inscrit dans l’apprentissage de sonorités et de registres de langue nouveaux.

Christian Jacomino lance également quelques pistes intéressantes au niveau éducatif et effectue une critique de ce que nous nommons la captivité. Il préconise aussi le travail sur projet avec des stages intensifs avec notamment l’étude d’une œuvre, son commentaire voire sa représentation durant une semaine entière :

« Vingt an après, les enfants grandis s’en souviendraient encore. Tandis que l’étude de la même œuvre, hachée et rabachée pendant un mois ou plus dans l’économie d’un emploi du temps où tout se mêle est bien faite, me semble-t-il, pour en gâter le goût. L’auteur lui-même n’y trouverait pas son compte. Il s’ennuierait et finirait par chahuter le professeur ou déserter son cours. »

C’est aussi un plaidoyer pour l’expérimentation et ce afin que le professeur soit également un peu chercheur un peu à l’instar du mode de recrutement qui s’effectue en Finlande d’ailleurs:

« Il n’est pas nécessaire que tous les professeurs inventent le didactique de la discipline qu’ils ont en charge. Mais il serait sans doute souhaitable que certaines écoles, surtout celles situées en zone d’éducation prioritaire, s’organisent sur le modèle des CHU, qui sont à la fois des centres de soin, d’enseignement et de recherche. Cela ferait rentrer l’éducation enfin dans le droit commun. »

Je ne saurai résumer en quelques lignes, la pensée et la réflexion contenues dans cet ouvrage. Au moins, il permet d’avancer en dehors des dogmatismes dont l’Education Nationale est trop souvent imprégnée.

Après l’école, de Ch. Jacomino, avec une préface de Raoul Mille

60 pages. Prix: 8,50€. ISBN n° 978-2-952439-19-0

La culture du boustrophédon

Je mets en ligne, le texte de mon intervention de la journée des professeurs-documentalistes de l’Académie de Lyon.

Je remercie encore une fois les organisateurs pour leur invitation. J’espère que le texte permettra d’éclaircir quelques points d’une intervention sans doute trop brève.

Tice, socle commun et professeurs-documentalistes :

Mettre en place la culture du boustrophédon pour une meilleure gestion de la progression via de nouveaux outils et de nouvelles stratégies.

Introduction :

Le boustrophédon désigne étymologiquement le trajet des bœufs lors du labour marquant les sillons dans les champs de droite à gauche puis de gauche à droite. Par extension, le boustrophédon désignait une écriture qui ne revenait pas à la ligne. Le sens actuel est proche celui d’un palindrome. (ex : le mot port se lit trop en sens inverse)

Ce qui m’intéresse dans l’idée de la culture du boustrophédon c’est l’idée de cheminement permettant une mesure du parcours accompli mais qui constitue une progression ouvrant un passage inédit. Un moyen d’échapper à l’âge de la vitesse et d’illustrer la fameuse phrase de René Char « le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres » cité d’ailleurs par Hannah Arendt dans la crise de la culture. C’est aussi l’idée de la trace permettant la mesure de la faculté à progresser. C’est d’ailleurs cette dernière qui mériterait d’être évaluée et pas seulement une mesure effectuée durant un contrôle lambda qui ne s’inscrit pas dans une réelle progression.

Mon intervention porte plus particulièrement sur les Tice et la première remarque que je souhaiterais effectuer c’est que les TICE ne peuvent concerner uniquement que le domaine 4 du socle. Une nouvelle fois le socle commun court le même risque que les TICE et le B2I : une mise en place à la marge. Un autre risque menace également celui de la dissolution au sein des programmes des disciplines. Un risque que les professeurs documentalistes connaissent bien.

1. Des enjeux culturels.

Par conséquent, le socle commun doit se distinguer au niveau des Tice mais pas seulement de la culture adolescente et ne pas reproduire les effets de superficialité et de survol que l’on rencontre dans le B2I. Chez les adolescents l’usage ludique des technologies prime sur l’usage pédagogique sans compter que l’innovation est peu fréquente si on songe au mimétisme “débilisant” des skyblogs.

Il ne s’agit pas de demeurer dans la simple validation mais bel et bien de démontrer les possibilités pédagogiques des TICE face à la montée en puissance des phénomènes du web 2.0 avec notamment le passage de l’autorité à la popularité ainsi que la montée en puissance de la culture du pitre c’est-à-dire de la culture de la vidéo drôle ou qu’il faut absolument avoir vu et qui se transmet de manière virale. C’est bien d’une réflexion pédagogique et didactique avec les TICE dont on a besoin et ce afin que le socle commun soit le garant de la transmission des plusieurs cultures et notamment trois cultures auxquels le B2I a fini par faire obstacle (Un B2I symptomatique d’un système scolaire qui connaît d’importants dysfonctionnements) :

– La culture informatique

– La culture technique.

– La culture informationnelle dans une définition élargie. En ce qui concerne cette dernière, il faut dorénavant élargir ses ambitions en en faisant une culture de l’information et de la communication prenant en compte l’éducation aux médias mais aussi ce que les américains nomment la participatory culture, la culture de participation faisant référence aux outil du web 2.0.

.

2. Pas d’évaluation sans formation.

Cela nécessite non pas une simple validation mais une évaluation qui soit une mise en valeur de la progression. De la même manière, cette « évaluation-mise en valeur » ne peut être séparée de la formation. Une formation nécessaire car les digital natives n’existent pas vraiment. Je le constate tous les jours, il y a une forte confusion entre l’attrait, les habitudes et la réelle maîtrise.

Cette formation peut prendre différents aspects et qui n’inclut pas nécessairement des cours magistraux. Le repli disciplinaire dont sont parfois accusés certains didacticiens de l’information est une mauvaise analyse Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un repli mais d’une avancée qui s’avère d’ailleurs plutôt innovatrice dans ces méthodes, puisque la didactique vise à concevoir des séquences permettant aux élèves de construire des savoirs info-documentaires dans des situations actives. Aujourd’hui, un certain nombre de notions sont stabilisées et mériteraient d’être enseignées. Nous pouvons ainsi citer quelques notions primordiales dont le travail de définition a été effectué par Pascal Duplessis et Ivana Ballarini notamment :

n Interfaces de navigation

n Site Web

n Page web

n Structuration d’un site web

n Décodage d’une page d’accueil

n Sélection de l’information

n Adresse URL

n Navigation hypertextuelle

n Navigation arborescente

n Mot-clé

n Menu contextuel

n Navigation dans un document

n Recherche d’information

Mais aussi des notions clefs comme celles d’auteur, de document et de source.

Les situations didactiques à aménager, loin d’être déconnectées ou trop abstraites correspondent en effet à des situations problèmes, à une pédagogie du défi. Le projet historiae est d’ailleurs un exemple de ces nouvelles stratégies didactiques qui peuvent être mises en place.

Des notions et des savoirs me semblent désormais primordiaux et ne peuvent continuer à être évoqués à la marge. Ces notions me semblent probablement plus utiles que certaines parties du programme émanant de disciplines classiques. Le socle commun ne peut se mettre en place selon moi sans un new deal disciplinaire. Former c’est aussi re-former voire ré-former et notamment sortir de la fracture littéraire/sciences dures.

3. Veiller sur les traces

Les outils du web 2.0 tardent à être pleinement utilisés dans l’Education Nationale. D’autre part, il me semble qu’encore une fois, c’est une logique d’adaptation qui prédomine et nullement une volonté proactive de mettre en place des stratégies pédagogiques. Pourtant, il y a urgence à s’emparer des possibilités qui s’offrent à nous mais néanmoins derrière l’apparente simplicité il faut être capable de songer à (ou penser la) la complexité. Il s’agit pour cela de veiller, de prendre soin de l’élève et de mesurer sa progression. Mais cela ne peut se faire qu’au travers de la construction de scenarii pédagogiques, de parcours permettant l’acquisition de savoirs et de compétences et pas seulement d’ailleurs en infodoc.

Les portfolios, les blogs, les plateformes d’e-learning et autres wikis permettent une meilleure gestion de la trace et donc de la progression de l’élève. Cela permet une pédagogie davantage différentiée et individualisée et plus motivante. Evidemment cela ne peut être sans incidence sur le fonctionnement actuel toujours basé sur la logique de la captivité. Il s’agit donc de permettre à l’élève de garder en ligne ses travaux, ses cours mais aussi les exercices avec un suivi plus fin et plus précis de la part de l’enseignant. (projet lilit et circé)

(image issue du projet lilit et circé sur lequel je reviendrais bientôt)

Conclusion :

Il semble malgré tout que certains discours politiques et commerciaux pèsent sur l’Ecole et les termes de « société de l’information », de « digital natives », de « culture numérique », voire le dernier rapport de la commission « syntec », tout cela contribue à un mélange qui pousse encore une fois à ne voir que le problème matériel, certes existant mais nullement primordial désormais. Pourtant tous les spécialistes mondiaux du domaine constatent bien que le problème est ailleurs et qu’il s’agit plutôt d’un problème de littératie, autrement dit de culture. Et cela ne peut se faire avec une simple connexion matérielle. Pour revenir au boustrophédon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs.